もしものときこそ「食」で安心を。ムリなくできる防災食のルール

地震や台風などの自然災害に加え、感染症や国際状況の不安など、私たちのまわりにはさまざまな危機が潜んでいます。

もしものときに慌てない、「食の備え」の新常識&対策を、防災のプロ・今泉マユ子先生に教えていただきました。

「在宅避難」で高まる家庭内備蓄の重要性

毎年のように各地で起こる、地震などの自然災害。防災への意識は地域差や個人差が大きく、実際に直面しないとピンとこないかもしれません。防災でいちばん大切なのは命を守ることですが、東日本大震災や熊本地震では、"関連死"も多かったといわれています。せっかく命が助かっても、避難生活での栄養・衛生環境の悪化により、体調をくずしてしまうことも。もしものときの健康を守るには、水や食料などの「備え」が不可欠です。

また、最近の傾向としては、在宅避難が主流です。避難所の数や感染症の問題があるだけでなく、住宅の耐震性が向上したためです。買い物に出られず家で長期間過ごす状況が想定される今、備蓄の必要性がますます重要となっているのです。

災害と同時にライフラインの寸断も...

ライフラインが復旧するまでにかかる日数

首都直下地震などの大規模災害が発生した場合、私たちの暮らしを支える電気やガス、水道なども被害を受け、当面の間ストップしてしまう恐れが。復旧までの日数を把握し、どんな影響を受けるのかを想像することで、備えに必要なものや分量がわかってきます。

ライフラインの中でも比較的早い時期に復旧する電力の日数は、約4日ほど。ランタンや懐中電灯、蓄電池、乾電池などの備えが必要になります。

固定電話の復旧は4日を想定。携帯電話やインターネットは、通信ビルや携帯電話基地局などの被災により、復旧まで長期化する可能性があります。

飲み水などに使う上水道と、排水を流す下水道はしくみが違うため、復旧時期も異なります。下水道が復旧するには、約21日後が想定されます。

最も時間がかかるのがガス。避難中もあたたかい食事を摂れるよう、調理用にカセットコンロと多めのカセットボンベは必須です。

「首都直下地震等による東京の被害想定(令和4年5月25日東京都防災会議)報告書」より

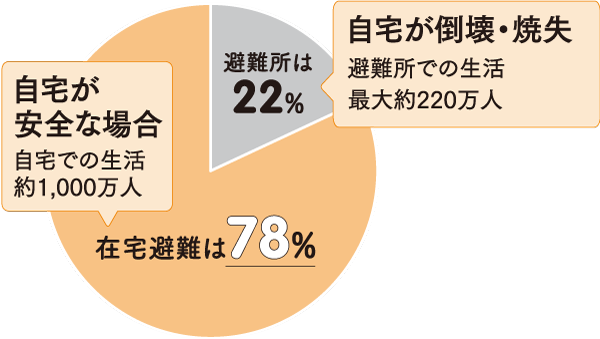

在宅避難は約8割にも!

首都直下地震など大規模災害が発生した場合、約1,000万人の都民が当面の間、自宅に留まって生活すると想定されます。物資支援は早くて3日後とされているため、最低3日間分の食料の備えが必要です。

「首都直下地震等による東京の被害想定(令和4年5月25日東京都防災会議)報告書」より

今泉先生のリアル体験メモ①

日常で「もしも」の危機! ぎっくり腰で備蓄生活

突然ぎっくり腰になり、買い物に出られずに備蓄品だけで2週間過ごした今泉先生。災害だけでなく、病気やケガにも備えが役立つことを実感!

「防災=日常」に! 普段の暮らしを役立てるフェーズフリーとは?

農林水産省が推奨する食品備蓄は、災害対策として最低3日~1週間分、感染症の備えでは2週間分とされています。しかし2週間分もの準備が必要だと思うと、ハードルが高いですよね。そこでおすすめなのが「フェーズフリー」という考え方。

非常時に食べる特別なものを準備するのではなく、普段の食品を少し多めに備えて「防災食」にも使いローリングストックする方法です。フェーズフリーなら、普段食べ慣れているものや好きなものを食べることができ、安心につながります。しかし、災害時はライフラインの寸断も考えられ、普段の食品を災害時にどのように食べるかの備えも必要です。

そこで、ここからは災害時での食品の使い方や調理アイデア、防災体験などをご紹介します。「もしも」のときも普段に近い生活ができるように意識することで、災害時のストレスを軽減することができます。

「フェーズフリー」は災害のために備えるのではなく、生活の延長線で備えることで、「もしも」のときも日常に近い生活ができる特徴があります。

<食べ慣れているものを多めにストック>

□ 主食

米、パックごはん、乾麺、餅、シリアルなど

□ おかず

缶詰、レトルト食品、ビン詰、冷凍食品(自然解凍可能なもの)、フリーズドライ、乾物(切り干し大根、高野豆腐)など

□ おやつ

ゆであずき缶、フルーツ缶、ナッツ類など

□ 飲み物

水、野菜ジュース、お茶、スポーツ飲料など

<食品と一緒に用意する必須品>

□ 水

1人1日3Lを最低3日分、できれば1週間分

□ カセットコンロ

使えるか定期的に確認

□ カセットボンベ

1人1週間約6本

今泉先生のリアル体験メモ②

携帯トイレや周囲との連絡網も大切

東日本大震災をきっかけに防災の研究を始めた今泉先生。命と健康を守るには、「情報」「明かり」「トイレ」の備えも大切だと実感し、食以外の備えも説いています。

食以外の「もしも」対策例

□ 携帯用トイレの準備

□ 十分な明かりの確保

□ 日頃から近隣住民とコミュニケーションをとっておく

□ 災害用伝言ダイヤル「171」の練習

災害時の健康管理は栄養バランスに配慮を

在宅避難中の食生活で気をつけたいのが、野菜不足です。災害で物流が止まると生鮮食品は入手しづらくなり、救援物資にも野菜は少なくなりがちです。野菜を食べないとビタミンやミネラル、食物繊維が不足し、健康な状態を維持することが難しくなります。災害時の健康を保つためには、常温で手軽に食べられる野菜や果物の備えが不可欠です。

具体的には、野菜ジュースやトマトジュース、惣菜や果物の缶詰・ビン詰、コーンなど素材そのままのドライパック、ドライフルーツなどがおすすめです。ほかにも、簡単にアレンジできる乾物野菜や、栄養価の高い発芽玄米のパックごはん、粉末青汁、サプリメントを活用するのも有効。食べ方を調べたりすることや小さな工夫が、いざというときの健康をサポートしてくれます。

「もしも」が起きたらどのように食事をしますか?

災害直後は、大きな混乱のまっただ中。パックごはんなど、あたためるだけですぐに食べられるものを身近に用意しておきましょう。停電時には氷をポリ袋に入れて冷蔵庫の上段へ。保冷剤代わり&溶けたら水として使えます。

まずは、冷蔵庫から

次に、冷凍庫、常温食品

停電になったら、まずは冷蔵庫の中の食品を優先し、傷む前に食べましょう。冷凍庫のものはその後、溶けて使いやすくなります。しかし、季節によっては傷みやすい食品もありますので、食べる際には注意が必要です。

簡単&節水も!

洗いものも不要のお湯ポチャレシピ®

お湯ポチャレシピ®とは、高密度ポリエチレン製のポリ袋に食材を入れて、鍋で沸かしたお湯であたためるだけの簡単な調理法です。鍋を汚さず水を繰り返し使え、袋をお皿にかけて食べれば洗いものもなし。ごはんを炊いたりパスタをゆでるほか、卵料理やカレーなど多彩な料理が作れます。

*お湯ポチャレシピ®は㈱オフィスRMの登録商標です

今泉先生も常備

パックごはんはここがすごい!

パックごはんは容器を器として使用でき、洗いものが出ないので非常時には節水につながります。日常でも、体調が悪いときや多忙なときにあると便利な優れものです。

発災1週間後は、備蓄食品を工夫して食べましょう

まだ買い物にも行けない状況の中、缶詰やレトルトばかりの食事に飽きて、栄養の偏りも気になる時期。家にあるものを使って、いかに楽しくおいしく、栄養をプラスしていくかの工夫が、心と体の健康につながります。

常温食品の

アレンジ方法 ①

防災食の定番、アルファ化米は、水かお湯でもどすのが基本ですが、麦茶や緑茶でもどしても香ばしくておいしいです。トマトジュースでもどせばケチャップライス風に変身! 注いだらよく混ぜるのがコツです。

常温食品の

アレンジ方法 ②

ポリ袋に切り干し大根30g、お茶100ml、塩昆布少量を入れてもんでおくと、ハリハリ漬け風のサラダの完成です。切り干し大根にトマトジュース&ツナでイタリアン風、ごま油&ニンニクチューブで中華風にも!

ちょい足しで

おいしくアレンジ

おなじみの乾パンに、ケチャップやマヨネーズをトッピングすれば、見た目も楽しくおいしさもアップ! ジャムやマーガリン、クリームチーズなど、家にある調味料で普段からぜひ試してみてください。

今泉先生のリアル体験メモ③

備蓄食は選ぶ楽しさをプラスしましょう!

外出自粛中、種類豊富に備蓄していたレトルトカレーを家族がワクワクと選ぶ姿を見て、災害中にも選べる楽しさが必要と感じたそう。

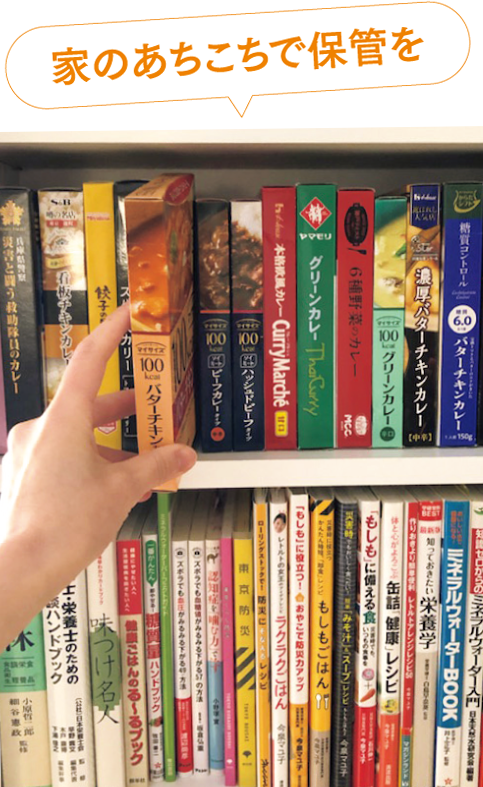

備蓄は分散&見える化がカギ!

家のデッドスペースを活用し

「賞味期限の見える化」で管理

1ヵ所にまとめて備蓄をしておくと、災害時にその場所が被害にあって使用できなくなることも考えられるので、各部屋への分散がおすすめ。例えばクローゼットに水を備蓄したり、レトルト食品や缶詰を本棚に並べたり。備蓄品の見やすい場所に賞味期限を書いておくと、期限切れによる食品ロスが防げます。

賞味期限パトロールのススメ

家にある食品をすべて出して賞味期限を確認し、期限が近いものを食べる日を作ります。普段料理を作らない人にパトロールしてもらえば、収納位置の確認にもつながり、食べた分を買い足せばローリングストックもできます。季節ごとや半年に1度など定期的に実践しましょう。

「もしも」を体験する重要性

試し、失敗することで

気づきや学びにつながります

備えがあっても適切に活用できないと意味がありません。事前に疑似体験をしておくことが大切です。電気やガス、水道を使わずに調理したり食べたりしてみると、想像以上に不便なことに気づくはず。経験することで、対処法が身につきます。

停電体験

家中の電気を消して、懐中電灯の明かりだけで食事をしてみてください。どんなライトがいいか、どこにおくと安全かなど、停電時の過ごし方がわかってきます。

断水体験

備蓄しているペットボトルの水だけで過ごしてみましょう。調理や飲み水以外にも、トイレや手洗い、歯磨きなどの生活用水が必要なことがわかります。

床でごはん体験

テーブルを使わず食事をすると、食べづらく、味気ない気持ちになるでしょう。段ボールを机代わりにしたり、ハンカチを敷くなど、工夫が生まれます。

今泉先生からアドバイス

防災で大切なのは、命を守り健康を維持することと、できることを増やしておくことです。防災は正解がないことの連続です。臨機応変に対応できる力を身につけるためにも、自分に無理のない範囲で、日常にとり入れられることから始めてみてください。