1日1魚!「魚のアブラ」が毎日必要な理由

近年、人生100年時代の健康寿命に欠かせない成分として注目されているのが、必須脂肪酸のオメガ3です。

オメガ3系脂肪酸の代表であるDHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)について矢澤先生にお聞きしました。

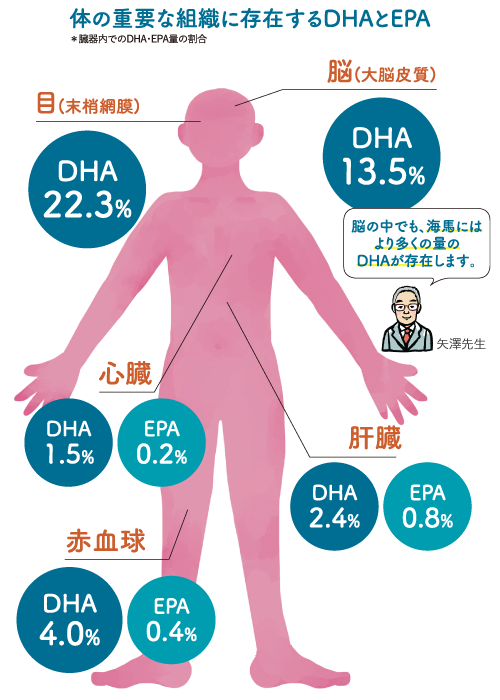

Q. DHAはヒトの体の中のどこに存在していますか?

A. 様々な組織に含まれる成分ですが特に脳や目に多く存在します。

DHAは背の青い魚に多く含まれるアブラで、氷点下(マイナス30~40度)でも固まらない(融点が低い)特徴があります。現代人に不足しがちといわれるオメガ3系脂肪酸の代表格で、サラサラと流れて動きやすい性質を備え、柔軟な細胞組織をつくります。

魚は高圧の深海や海流の中で生きるために、"固まらないアブラ"というクッションで身を守りました。一方、知能が発達することで生き抜いてきたのがヒトです。そのヒトの脳の約60%は脂質であり、DHAは脳細胞の記憶をつかさどる海馬に特に多く集まっています。また脳だけでなく、目の網膜などを構成する成分でもあり、日常的な活動に直結する多くの臓器の働きを支える重要な成分です。

DHAを年齢を問わずおすすめする理由はここにあります。

DHAはすべての臓器に存在するといわれます。一般的に臓器内でのDHA量はEPAを3~30倍上回っており、特に脳や目の神経組織では、数百倍豊富に含まれています。

Arterburn et al.,(2006)Am J Clin Nutr.より作成

DHAは現代人に必要不可欠!

現代人は、パソコンやスマートフォンを常用し、また動画やゲームをする時間が長いなど、脳や目を昔よりも酷使しています。したがって、体内ではつくれないDHAを十分に補給することが重要です。

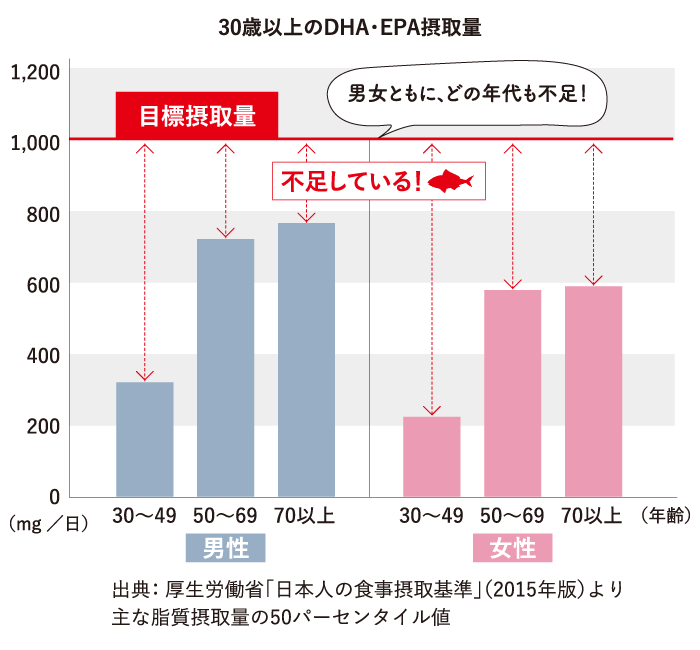

Q. 日本人の食事のDHA、EPAはどれくらい不足しているの?

A. 1日1gの摂取目標に対し、女性は約400〜800mgも不足しています。

日本人の魚離れは1970年代から始まり、2008年には魚と肉の摂取量は逆転しました。厚生労働省「日本人の食事摂取基準」2015年版では、DHA、EPAの目標摂取量を1日に1g(1,000mg)としていますが、どの年代も達成できていません。女性は約400〜800mgも不足しています。

和食は日本人の長寿の源と世界でも注目されてきましたが、現在の食事はオメガ3系脂肪酸が減っており、欧米型の健康トラブルが増えています。

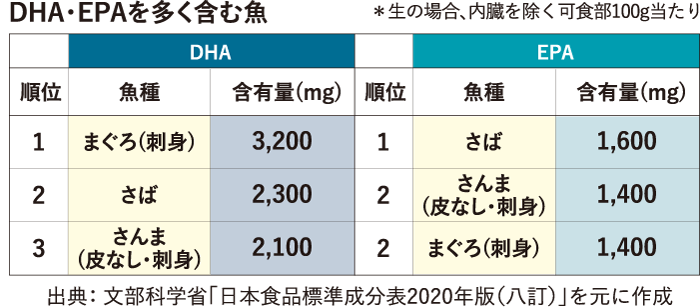

Q. どんな魚に多く含まれ、どう調理して食べれば良い?

A. アブラの乗った、旬の青背の魚を食べましょう。

DHAやEPAの含有量が多いのは青魚で、身はもちろん頭や骨、皮にも含まれます。刺身や煮汁を残さずいただく煮魚は効率良く摂ることができます。焼いたり揚げたりするとアブラは落ちて少なくなりますが、あまり細かいことを気にせず、まずは気軽においしく魚を食べたいものです。

Q. DHA、EPAを効率良く摂れる食品はありますか?

A. 魚の缶詰を惣菜として利用。サプリメントも活用を。

さば缶やツナ缶、ちくわ、魚肉ソーセージなどの加工品を上手に利用しましょう。特に生の魚を缶に入れて熱処理したさば缶は、DHAやEPAのほか、コラーゲンやカルシウムまで摂れるすぐれもの。そのほか、缶詰によってはDHAなどの成分量が表示されているものもあり、目安にするのも良いでしょう。ところで、DHAは体内に届くまで時間がかかり、また溜めることもできません。DHAの真価を発揮させるためには、毎日コツコツ摂り続けることが大切です。

おいしく食べて、こまめにコツコツ摂取

毎日魚を食べるのは難しくても、例えば3日単位で考えて、魚や魚の加工品を食べる日を必ず1日入れてみましょう。意識するだけでも変わりますよ。それでも魚食が減っている現代、DHAの補充は重要。サプリメントも大いに利用しましょう!