その疲れ「睡眠負債」が原因かも!?

何かと忙しい師走、ついつい睡眠時間を犠牲にしていませんか?

良い睡眠がとれていなかったり、睡眠時間の不足が続くと、「睡眠負債」が蓄積し、心身に様々な悪影響を及ぼします。ここでは、冬疲れへのアプローチとして、睡眠研究の第一人者として知られる白川修一郎先生に「睡眠負債」とその解消法について教えていただきます。

元気が続くポイント

疲れが残りにくい体づくりは、十分な睡眠をとることから

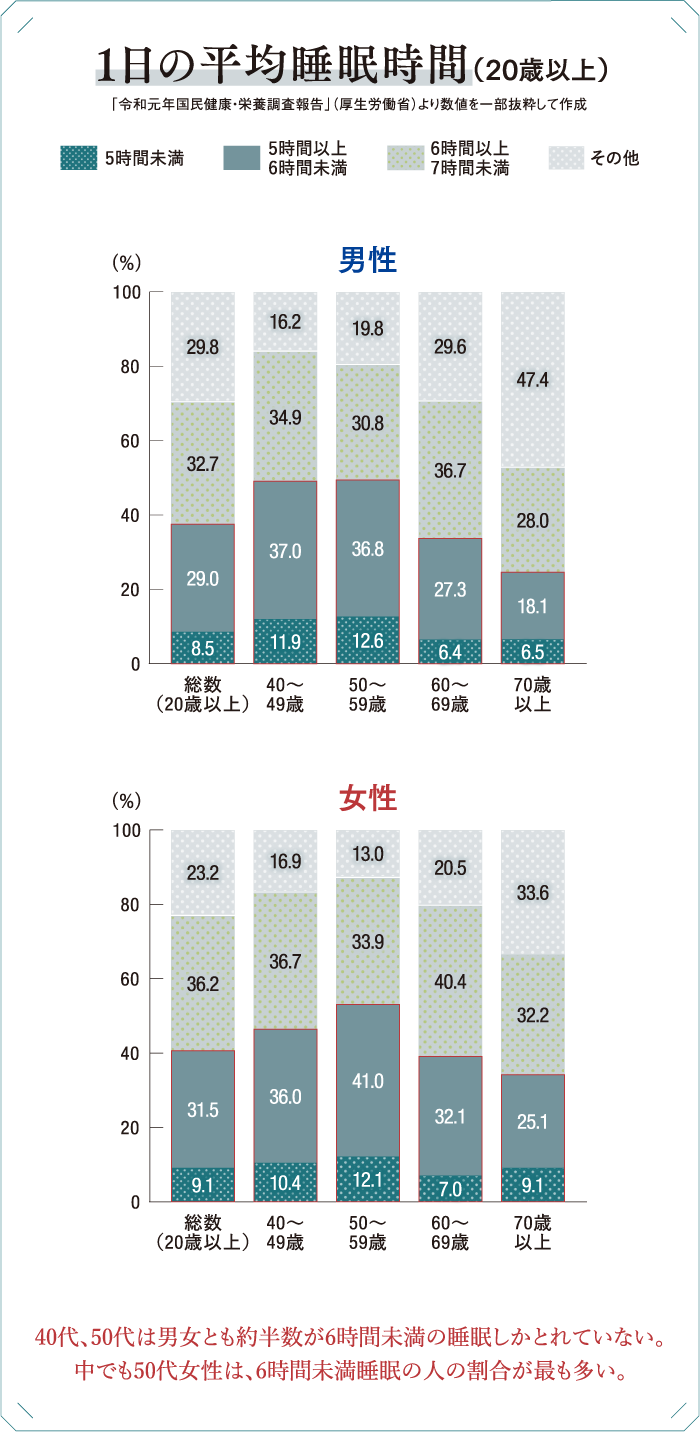

■ 日本人の40代、50代の2人に1人が「睡眠負債」を抱えている!

成人の睡眠時間は7時間前後が最も望ましいとされています。しかし、日本では成人の7割以上が7時間未満。40代、50代は男女ともに約半数が6時間未満の睡眠しかとれていません。中でも50代女性の睡眠時間が最も少ないことがわかっています(下のグラフ参照)。

例えば毎日5時間しか睡眠をとっていないと2時間ずつ睡眠不足が累積していくことになります。これが「睡眠負債」です。

「睡眠負債」は、疲労感やだるさ、原因不明の頭痛・肩こり、やる気が出ないなどのほか、脳の働きが低下してケアレスミスも多くなります。

このように心身に様々な悪影響を及ぼすため、「睡眠負債」が蓄積する前に、早めに解消する必要があります。

「睡眠負債」簡易チェック

□ 朝、起きる時刻に、なかなか起きることができない。

□ 休日(休養日)は、平日(勤務日)よりも2時間以上長く眠らないと体がもたない。

□ 平日(勤務日)の午前中に、眠くてたまらないことがしばしばある。

□ 夕方(夕食後)にうたた寝をしてしまうことがしばしばある。

1つでも当てはまれば要注意!

1つでも当てはまる人は、睡眠負債が蓄積されている可能性があります。平日の午前中は、脳がすっきりとして最もよく働く時間帯で、睡眠が足りていれば、その時間に眠くなることはありません。夕食後のうたた寝は寝つきを悪くし、睡眠負債につながります。

■ 睡眠の役割とは?

人の睡眠には、大きく4つの役割があります。

1 脳を休ませる

人間の脳は常に酷使されているため、休ませて回復を図る必要があります。眠気が強い状態では脳が適切に働かなくなります。

2 交感神経を休ませる

交感神経が休息できていないと、自律神経の働きがうまくいかず、頭痛・肩こり、気分の落ち込みなど心身に様々な症状があらわれます。また、皮下の血流が悪くなり、目の下のクマやくすみなどの原因にもなります。

3 体を回復・成長・発達させる

睡眠前半の深い睡眠時に、成長ホルモンが集中して分泌されます。成長ホルモンは、壊れた細胞の修復を行うほか、脂質の代謝や筋肉・骨の成長、脳の神経系の発達を促します。

4 記憶の定着と整理を促進する

睡眠には、脳に一時的に保管した記憶を定着させたり、記憶を整理して必要な情報を適切に取り出しやすくしたりする働きがあります。

睡眠が足りていないと、これらの役割が十分に果たせなくなり、記憶力や学習効率の低下をまねくなどの影響があらわれます。

睡眠科学情報をアップデート!

その思い込み、間違っているかも!?

●午後10時〜午前2時が睡眠の「ゴールデンタイム」は間違い!

一時期、都市伝説のようにいわれた睡眠のゴールデンタイムですが、決まった時刻ということはありません。入眠直後の深い睡眠時に成長ホルモンが集中して分泌され、作用するので、寝ついてからの3時間が睡眠のゴールデンタイムです。

●「90分単位での起床」は間違い!

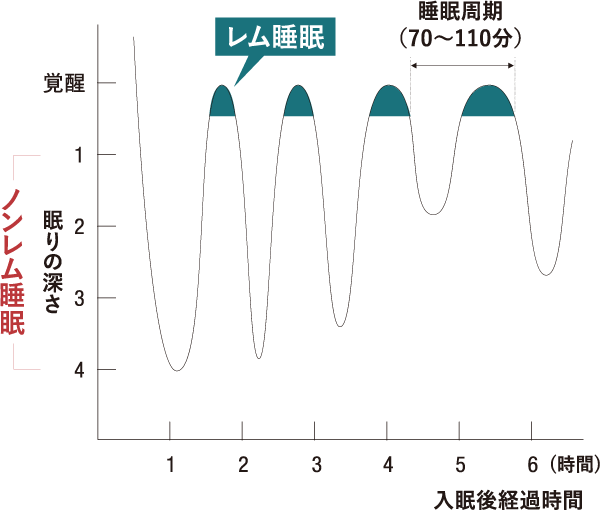

睡眠には、徐々に眠りが深くなるノンレム睡眠と、眠りは浅いけれど筋肉の活動を抑制していて目覚めにくいレム睡眠があります。ノンレム睡眠は眠りの深さが4段階あり、初期段階で起きるとすっきりと目覚めることができます。2つの睡眠は交互にあらわれ、その周期は70〜110分と幅があるので、90分単位の睡眠が良いとは限りません。

●「寝溜めできる」は間違い! かえってだるさが増すことも!

休日に通常より2時間以上長く寝てしまうと、「ソーシャル・ジェットラグ(社会的時差ボケ)」を起こして、だるさや疲労感が増すこともあります。休日に寝不足解消するなら、いつもより1時間早く寝て、いつもより1時間弱遅く起き、その差が2時間を超えないようにしましょう。

快眠につながる生活習慣で「睡眠負債」を解消

「睡眠負債」の解消には、睡眠時間を十分にとるだけでなく、良い睡眠をとることも大切です。ここでは、生体リズムを整え、寝つきを良くし、快眠につながる生活習慣をご紹介します。

生体リズムを整えて快眠を目指す!

直後に 太陽の光 を浴びる

起床直後に明るい光を浴びると体内時計がリセットされ、夜の寝つきが良くなります。生体リズムを整えるのに最も効果的です。

しっかり 食べる

朝食をしっかり食べると代謝リズムが適切に調整され、生体リズムも整います。窓際から1メートル以内で摂ると太陽光も一緒に浴びることができ一石二鳥。

ウォーキングなど 軽い運動 をする

午後、明るいうちに軽い有酸素運動をして体温を上げておくと、体温リズムのメリハリが強化され、就寝時に体温が下降しやすくなり、寝つきが良くなります。

就寝の 3時間前 までに

脂質の多いものは消化に時間がかかり代謝リズムが乱れるので避けましょう。夕食は、就寝の3時間前までにすませ、摂る時間をほぼ一定に保つと体内時計が適切に調整されます。夕食が遅くなりそうなときは午後6〜7時の間に少し食べ、分食することで就寝近くの食事量を減らすと良いでしょう。

大事な会議の前にもおすすめ!

日中の眠気解消に効果的な「15分パワーナップ(短時間仮眠)」

日中の眠気を払うには、パワーナップ(短時間仮眠)が効果的。注意点は、必ずアラームをセットしておくこと。睡眠不足をおぎなうものではなく、あくまでも脳をリフレッシュさせるもの。就寝の5時間前までなら、何度か繰り返しても問題ありません。

1.準備

15分後にアラームをセット。できればコーヒーなどのカフェイン飲料を飲んでおくと覚醒への切りかえがスムーズです。

2.仮眠

枕などで頭を安定させ、体は120度以上倒さないようにしましょう。

3.覚醒

目覚めたら、できるだけ明るい場所で過ごしましょう。ストレッチもおすすめ。

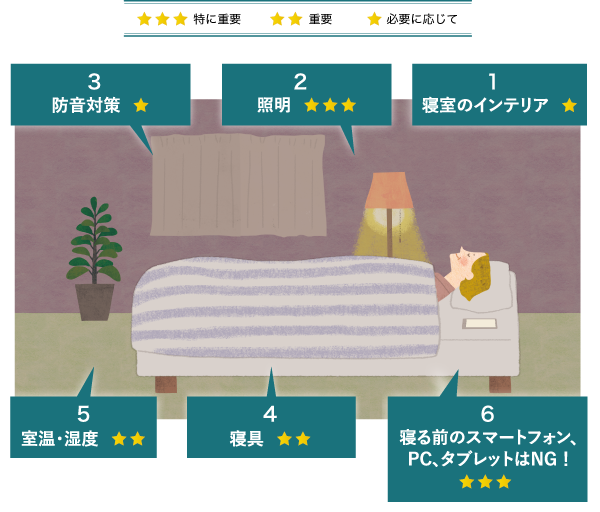

睡眠環境を整えて寝つきを良くする!

寝つきが悪いと、睡眠時間がさらに短くなるうえ、睡眠の質も低下してしまいがちです。ここでは、寝つきを良くし、快眠につながる方法をご紹介します。

1 寝室のインテリア

色やデザインは好みのものでOKですが、家具などの転倒防止をきちんとし、安全で安心と感じられる環境に。

2 照明

就寝の1〜3時間前から、できるだけ暖色系でやや暗めの照明にしておきましょう。起床後は明るい白色光に。

3 防音対策

外部からの突発的な騒音は睡眠を妨害します。道路側の窓には、レースのカーテンではなく、普通のカーテンを二重に下げるなどして騒音を軽減しましょう。

4 寝具

冷気は下からくるので、布団よりベッドがおすすめです。布団の場合は敷き布団の下に断熱性のマットなどを敷くと良いでしょう。寝る前に布団をあたためておくのも快眠のコツ。ただし、電気毛布や電気シーツを夜通しつけっぱなしにするのはNG。寝るときに切るか、1時間程で切れるようにタイマーをセットしましょう。掛け布団は寝返りがしやすいように羽毛などの軽くてあたたかいものを。

5 室温・湿度

冬の冷気は寝つきを悪くすることも。室温は16度以上、できれば23〜25度に。湿度は50%以上に。冷え性の人は、寝る直前の入浴で体をあたためておくと、末梢血管が拡張されて快眠につながります。

6 寝る前のスマートフォン、PC、タブレットはNG!

できれば就寝の1時間前、少なくとも30分前からスマートフォンなどの電子機器の使用はNG。集中して見てしまうため、交感神経を興奮させて寝つきを悪くします。

「睡眠負債」解消のためのアドバイス

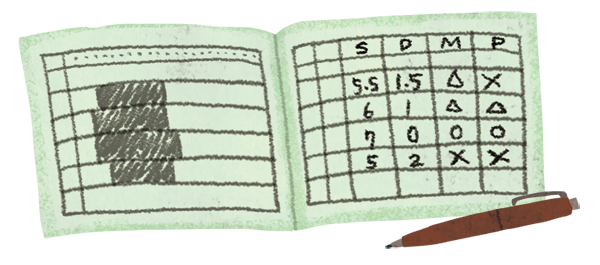

■ 睡眠日誌をつけて自分の睡眠状態を把握しましょう!

まずは、自分の睡眠状態を知ることから始めましょう。それには睡眠日誌をつけるのがいちばん。睡眠時間とその日の体調や気分、眠気、パフォーマンスを◯×△で良いので、最低でも10日間つけます。スマートフォンのアプリなどを活用しても良いでしょう。「睡眠負債」が溜まっていると感じたら、紹介した改善法の中で、できることからやってみましょう。

「睡眠負債」を解消するために、不足した時間分の睡眠をとる必要はありません。脳は回復力が高いので、寝つきを良くする工夫をしたうえで、まずは「30分早く寝る」を1週間続けてみましょう。体のリズムが同調して体調も楽になってくるはずです。「睡眠負債」の蓄積量にもよりますが、それでも足りないときはもう「30分早く寝る」をさらに1週間続けてみましょう。師走を元気に乗り切るには、「睡眠負債」を溜めないことが大切です。

*睡眠日誌のつけ方は自由です。ここでは、S 睡眠時間、D 睡眠負債量(7−S)、M 気分、P パフォーマンスをつけています。

*本記事[出典:白川修一郎先生への取材より]