BMIから始める 脂肪との上手な付き合い方

多すぎても、少なすぎても健康リスクを伴う脂肪。その脂肪の変化はBMIで簡単にチェックすることができます。今回、肥満改善の専門家である工藤孝文先生に、BMIでわかる脂肪のコントロールと健康美を手に入れる方法をお伺いしました。

意外と知らない、BMIとは?

定期健診の結果にも記載されるBMIは、身長と体重から肥満や低体重(やせ)を判定する国際的な体格指数です。WHO(世界保健機関)の基準ではBMI30以上を肥満としますが、アジア人と欧米人では体格が異なるため、日本肥満学会では22を「標準」、18.5未満を「低体重(やせ)」、25以上を「肥満」と定めています。

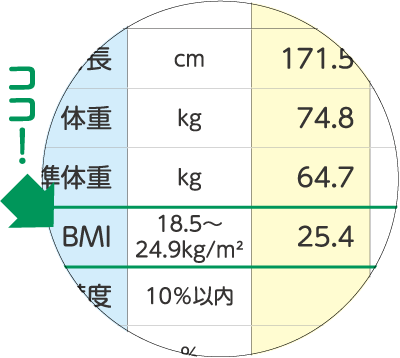

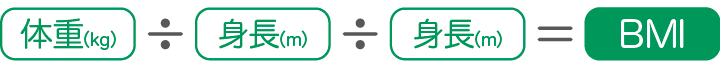

まずは自分のBMIを計算

(例)体重73kg、身長165cmの場合、73÷1.65÷1.65=26.8 BMIは26.8となります。

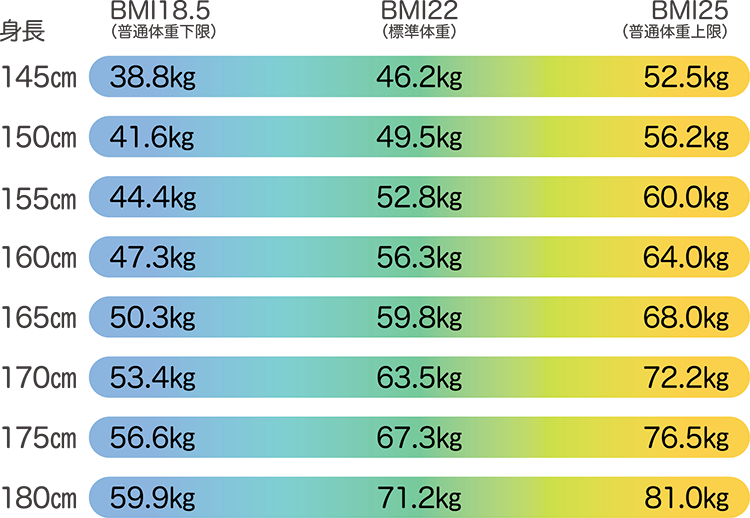

BMIを簡単にチェック! BMIから見た理想体重

上の表はBMIを身長で逆算した「理想体重」の早見表です。自分や家族のBMIを簡単にチェックできます。標準体重と比較して、BMIが18.5に近ければ「やせ気味」、25に近ければ「肥満気味」の可能性があります。

■ 理想体重を把握して脂肪をコントロール!

BMI22の標準数値は、統計的に日本人が最も脂質異常症や糖尿病、高血圧などの生活習慣病をはじめとする疾病が起こりにくいとされる値です。一方、25を超えると生活習慣病のリスクは2倍以上に高まり、18.5未満では貧血や虚弱体質、骨の健康リスク、ホルモンバランスの失調など、健康を損なうことがあります。

生涯にわたってBMI22をキープすることが理想ですが、私たちの体は加齢による基礎代謝量の減少や、ストレスによる食生活の乱れ、腸内環境の悪化など、さまざまな要因から体質が変化し、脂肪量が増えやすくなったり、減りやすくなったりします。BMI22になる自分の理想体重を把握し、そこに戻せるように脂肪量をコントロールしていきましょう。

BMI高めは特に要チェック!

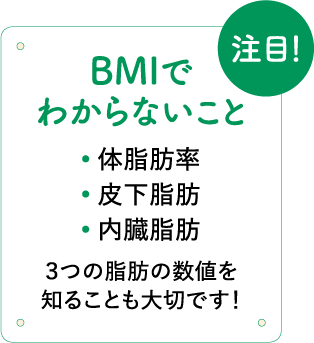

BMIだけでなく体の脂肪も確認!

■ BMIを脂肪量の変化の兆しととらえ体脂肪率で判断する

BMIは、骨太の方や筋肉質な方は脂肪が少なくても体重が増すため数値が高くなりますし、その逆もあります。BMIは脂肪量の変化に気づくための「最初の点検」であり、偏りに気がついたら体脂肪計を使って体脂肪率を測ると良いでしょう。体脂肪率は男性で10〜19%、女性では20〜29%が標準です。脂肪は女性ホルモンの分泌に不可欠なため、女性の場合は筋肉を鍛えているとしても20%を下まわることはおすすめできません。

特に40〜50代は、生活や仕事のストレスに起因する過食や生活習慣の悪化から、脂肪がつきやすく肥満に陥りやすい世代です。BMIと体脂肪率で現状を把握し、BMI22を目指して改善に取り組むことをおすすめします。

体に蓄積される脂肪には「皮下脂肪」と「内臓脂肪」の2種類があります。

皮下脂肪は、皮膚のすぐ下についている脂肪です。

おなかまわりのたるみを指でつまめたら、皮下脂肪型肥満の兆候があります。内臓脂肪は胃や腸など内臓を支える腸間膜につきやすく、腹囲が男性85cm、女性90cm以上は内臓脂肪が蓄積している可能性が高いです。どちらの脂肪の数値も体組成計や健診表などで確認しましょう。

■ 注意すべき脂肪はおなかの中の「内臓脂肪」

肥満気味の方にとって特に注意するべきは「内臓脂肪」です。皮下脂肪は落としにくいものの、健康リスクの点ではあまり影響はありません。一方、適正量の内臓脂肪は体に良い作用を及ぼすホルモンを分泌しますが、適正を超えると悪玉ホルモンとなり、メタボリックシンドロームのリスクを高めます。

■ BMIではわからない「隠れ肥満」にご注意!

BMIは標準値以下で見た目も細く見えるのに、実は体脂肪率が高い。そんな「隠れ肥満」は女性に多く見られます。原因は皮下脂肪が少なく、極端に内臓脂肪に偏っているためです。運動不足で筋肉量も少ないことが多く、体重に反映されづらく見過ごしがちですが、これも気をつけるべき肥満の一種です。

理想の健康美は、腸でつくる!

腸内環境から始める『Dr.工藤式メソッド』

■ 腸内環境を整え、やる気スイッチをON!

腸が元気であれば、エネルギーの代謝がアップします。代謝が上がる体質は健康にも良く、また、おなかがすっきりする快感を実感することでやる気スイッチもON状態が続きますよ! 腸内環境を意識しながら健康美を目指すことをおすすめします。

1 短鎖脂肪酸をつくる善玉菌を増やす

元気な腸には短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸、プロピオン酸)をつくる腸内細菌がたくさんいます。短鎖脂肪酸は腸内環境を整え、ストレスを緩和し、脂肪の肥大を抑える働きがあります。この成分をつくり出すビフィズス菌などの善玉菌を増やすことが健康美への近道です。

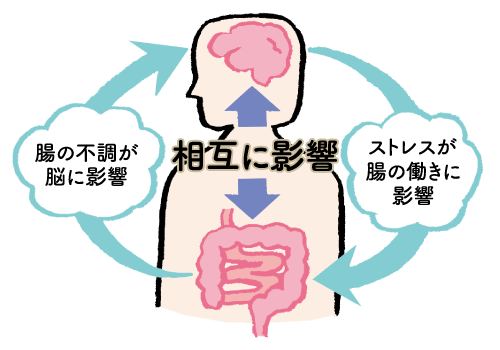

2 腸内環境の改善が「腸脳相関」によるストレスの増幅を緩和する

第二の脳といわれる「腸」の働きと、ストレスには密接な関係があります。ストレスは脳から神経を通じて腸の働きを鈍らせ、腸内環境が悪化すると再び脳にストレスを送り返す「腸脳相関」によって増幅されます。そして、過度のストレスは、過食などによる肥満の原因や、食欲減退などによるやせの原因となります。仕事などストレス原因を排除できないとしても、食事やサプリメント、生活習慣の見直しによって腸内環境を改善することで、腸脳相関によるストレスの増幅を緩やかにすることができます。

手軽に腸内環境を整えるには、ビフィズス菌の摂取がおすすめ!

サプリメントなど継続しやすい形で続けることがカギです。

■ 食事は栄養バランスを意識して!

肥満気味の方は炭水化物と脂っこい食事を減らし、右記の食材・栄養素を摂り入れながら適度な食事量に慣れていきましょう。また、少食が原因でやせ気味の方は1日3食にこだわらず、分食にして食事回数を増やしながら、栄養バランスを意識すると良いでしょう。

たんぱく質が多い食材

筋肉の材料となるたんぱく質が不足すると、筋肉量が減少して基礎代謝量が低下し、太りやすい体質になります。1日の摂取量は50~60g※を目安に摂ると良いでしょう。たんぱく質が多い食材は、肉類、魚介類、卵類、豆類、乳・乳製品などが挙げられます。

食物繊維が豊富な食材

低カロリーで食欲を満たせる野菜やキノコ類は肥満予防の味方です。また、豊富な食物繊維が腸内環境を改善します。食物繊維の1日の摂取目標量は女性18g以上、男性21g以上※といわれています。野菜類、キノコ類、海藻類、豆類、果物類などに食物繊維が多く含まれています。

※厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(2020年版)を参照

■ 運動は日常生活の動きを活用しましょう

家事や通勤など、日常の動きの中で「体を動かす」意識を持ってみましょう。大股で歩く、階段を使うなど移動方法を変えれば有酸素運動になり、イスから立って座る動作をゆっくり行うだけで筋肉に負荷を与えられ、基礎代謝量の改善につながります。

工藤先生からのメッセージ

肥満や低体重に悩む方の多くはすでにストレスを抱えており、運動や食事改善が新たなストレスになっては本末転倒です! 便通の改善やおなかがすっきりする快感をモチベーションに、生活習慣の改善をしましょう。無理なく取り組むためには、まず腸内環境から整える「やる気スイッチON方式」を試してくださいね。

イラスト:たつみなつこ