若々しさのための骨ケアのススメ

年齢とともに低下する骨密度。骨がもろくなると将来の健康リスクを高めるだけでなく、見た目の若々しさにも影響することがわかってきました。美しく健康でいるために、知っておきたい骨の知識と骨ケアのポイントをご紹介します。

■ 骨についての基本あれこれ

全身に影響する骨の役割と構造

私たちの体を支える大切な骨。姿勢を維持して体を動かすときの支点になっていますが、それ以外にも体にとって重要な働きを担っています。例えば、ろっ骨は心臓や肺といった大切な臓器を守り、骨の中心部にある骨髄では血液が作られています。ほかにも神経伝達やホルモンの代謝に欠かせないカルシウムの貯蔵庫となっていたり、免疫やエネルギー代謝にかかわっていたりと、骨は全身に影響を及ぼす器官なのです。

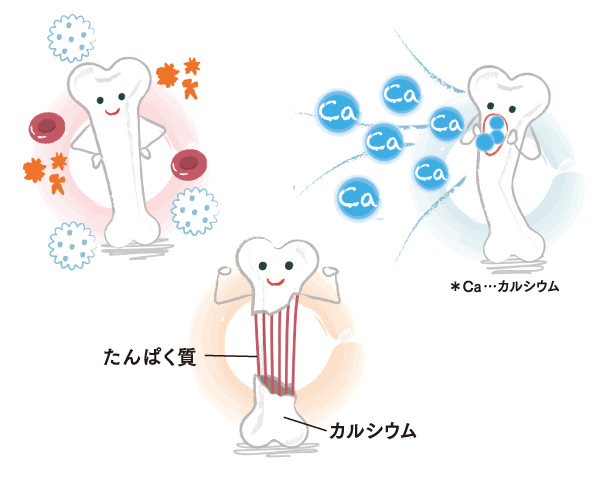

骨の主成分はコラーゲンを主体とするたんぱく質とカルシウム。たんぱく質が土台となり、骨にしなやかさを与え、カルシウムがたんぱく質に付着することで硬さや強さをもたらしています。

この2つの成分が組み合わさることで折れにくく、丈夫な骨ができるというわけです。

[ 骨の役割と構造 ]

骨は血液と同じように毎日生まれ変わっている

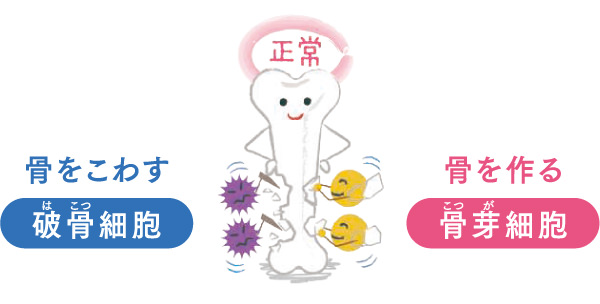

古い骨から新しい骨へと、骨は日々、新陳代謝を繰り返しています。この"骨代謝"では、破骨細胞が古くなった骨を溶かし(骨吸収)、骨芽細胞が血液中にあるコラーゲンやカルシウムを材料に骨を作っていきます(骨形成)。骨代謝のバランスを保っているのが、女性ホルモンのエストロゲン。バランスがくずれて骨吸収が骨形成を上回ると骨密度の低下につながり、折れやすくもろい骨となります。

[ 骨の新陳代謝 ]

破骨(はこつ)細胞

骨を溶かしてその成分を血液中に放出。骨はこわれないと新しく作られないので、破骨細胞の活性化は骨代謝にとって欠かせないものです。

骨芽(こつが)細胞

血液中にあるたんぱく質の元(アミノ酸)からコラーゲンを生成。コラーゲンに血液中のカルシウムを付着させることで骨を新しく作っています。

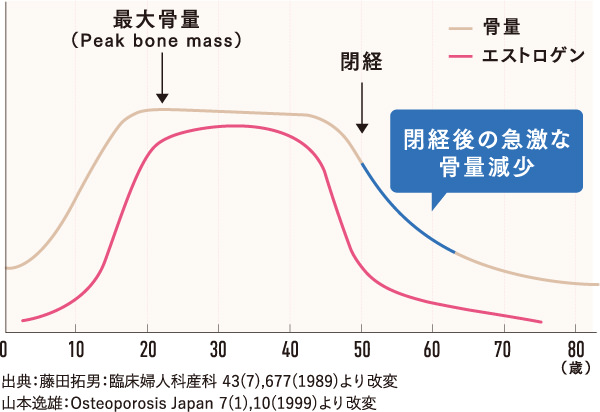

加齢とともに変化する骨の新陳代謝

骨代謝によって全身の骨は3~5年で入れかわります。そのスピードは年齢を重ねるほど緩やかになり、骨密度も変わっていきます。骨形成が骨吸収を上回る成長期に骨がより丈夫になり、20歳前後で骨密度がピークに達し45歳頃まで維持されますが、そこから徐々に低下していきます。特に女性は、骨の健康を保つエストロゲンが急速に減る更年期に骨密度が大幅に減少することがわかっています。

[ 女性の骨量とエストロゲンの変化 ]

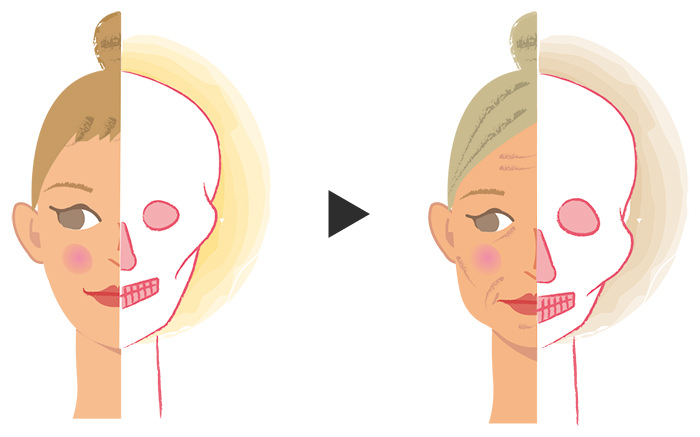

近年、足腰の骨より頭蓋骨の方が早く骨密度が低下するという報告もあります。骨は荷重による刺激で強くなる特性がありますが、頭蓋骨は荷重が掛かりにくく、骨密度が低下しやすいのです。頭蓋骨がやせると目や口まわりのくぼみが広がり、見た目の若々しさにもかかわる骨の健康。日頃からの骨のケアが大切です。

[ 頭蓋骨の骨密度低下による顔の変化イメージ ]

■ 意外と知らない!? 骨にまつわるウソ・ホント

将来の骨の健康のためにも、知っておきたい「骨の知識」をご紹介します。

Q. 女性ホルモンが減るのは40代後半。ケアはその時期になってからで大丈夫?

A. 将来の骨の健康のために、できるだけ早めのケアを!

骨密度を保つ最大の目的は、将来の骨折予防です。閉経後の5年間の骨密度の減り方は、ほかの時期に比べて大きく、50歳以上の女性の3人に1人は骨粗しょう症、50歳前でも骨粗しょう症予備群は約1,500万人(日本人)ともいわれ、年々増加しています。高齢になって骨折すると治りにくく、日常生活に支障が出ることが少なくありません。中でも足の付け根(大腿骨近位部)の骨折や背骨の圧迫骨折は寝たきりのきっかけになります。いつまでも若々しく元気で活動するためにも、早い時期からバランスの良い食事や適度な運動などによる骨ケアが大切です。

Q. 骨密度を上げることはできないが、維持することはできる?

A. いつからでも骨密度の低下を防ぐことができます。

食生活の改善や適度な運動習慣、日光に当たるなどの習慣で、骨密度の低下を防いだり維持することが可能です。

そして、日頃のケアとともに実践したいのが、骨密度を低下させるリスク要因の排除。現在わかっているリスク要因は、成長期に運動習慣がない、成長期の過度なダイエット、やせすぎ、偏食、過度な飲酒、喫煙、身内に骨粗しょう症の人がいるなど。節酒や禁煙などできることはすぐに始め、それ以外の「自分では変えられない」リスク要因がある人は、それを自覚しつつ、骨を元気にするケアを行っていきましょう。

Q. 骨を強くするには、カルシウムをたくさん摂れば良い?

A. 骨を強くする栄養素をバランス良く摂りましょう。

まず、骨の主成分であるカルシウムとたんぱく質を、しっかりと摂りましょう。いずれも日々の生活では不足しがちなので、意識的に摂っていく必要があります。

さらに骨を強くするには、腸内でのカルシウムの吸収を高めてくれるビタミンD、緑黄色野菜や納豆などに多く含まれ血液中のカルシウムを骨にとり込むサポートをするビタミンK、カルシウムとともに骨の原料になるマグネシウムなどが必要。いずれも必要な栄養素をバランス良く摂ることが大切です。

Q. 過度な紫外線対策が、骨を弱くするって、ほんと?

A. 適度な日光浴は骨の健康に欠かせません。

カルシウムの吸収を助けるビタミンDは、魚(特に紅鮭)やきのこ類に多く含まれていますが、実は食事から摂るより、紫外線を浴びることによって皮膚で作られる方がはるかに多く、効率が良いことがわかっています。

紫外線による肌のダメージを考えるとUVケアをしたくなりますが、過度な日やけ対策は骨の健康を損ねる可能性もあるので、適度に紫外線を浴びるようにしましょう。

Q. 骨密度を上げるには、激しいスポーツじゃなきゃだめ?

A. 骨に適度な刺激があれば、軽い運動で大丈夫です。

骨は、荷重による刺激が加わると丈夫になるという特性を持っています。そのため骨へ適度な刺激を与えることが重要。たまに激しいスポーツをするよりも、強度が軽めでもこまめに運動を行う方が、骨の健康に関しては効果的だと考えられています。特にかかとへの刺激が骨芽細胞を活性化させることから、かかと落としやウォーキングなどがおすすめです。

縄跳びはかかとへ刺激を与えられるのでおすすめですが、汗だくになるほど激しく行う必要はありません。

縄跳びはかかとへ刺激を与えられるのでおすすめですが、汗だくになるほど激しく行う必要はありません。

■ 転ばぬ先の杖! 今こそ始める骨ケア習慣

丈夫な骨を維持し、骨密度の低下を予防するには、「食事」「日光浴」「運動」の三大ケアが欠かせません。塵も積もれば山となる。毎日のちょっとした心がけで、将来の骨折リスクを下げましょう。

特に骨の土台となるたんぱく質が重要

大切なのは「バランスの良い食事」と「骨の材料となるカルシウムとたんぱく質の摂取」。「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、カルシウムの1日の食事摂取の推奨量は650mg(15~74歳の女性)。小魚や大豆製品、青菜に多く含まれます。一方、たんぱく質の推奨量は50g(18歳以上の女性)。骨の大本となるため、1日に必要な量を意識して摂りましょう。

[ カルシウムが多い食品 ]

体に必要なものを知り、選んで食べることが大事

仕事などで忙しく、時間がないときに便利なインスタント食品。多くは炭水化物が中心なので、できるだけたんぱく質が多い食品を選ぶことが大切です。たんぱく質は貯蔵ができないため、1度の食事でたくさん摂るより、毎食こまめに摂りましょう。

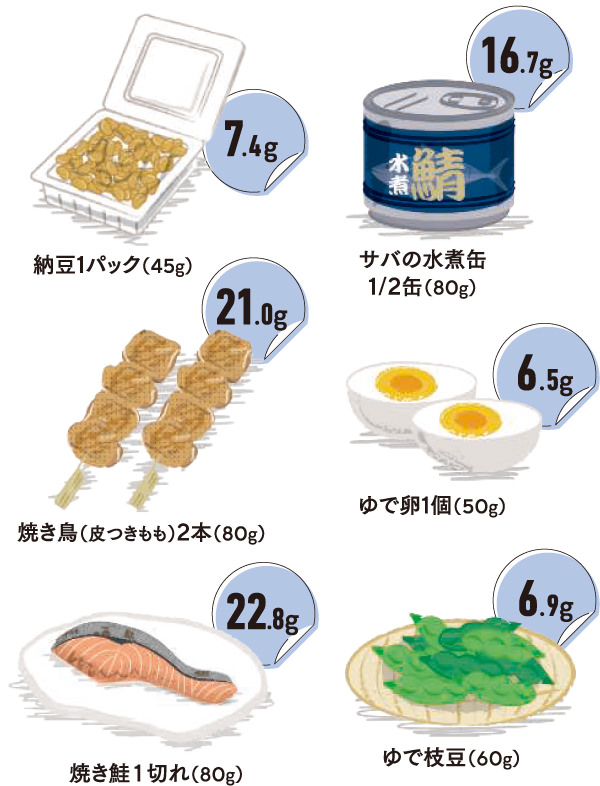

[ たんぱく質の量※が多い食品 ]

※水色の丸内の数値がたんぱく質量です

*たんぱく質量は、小数点第2位を四捨五入しています。

出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)

また、保存料に使われているリンは少量なら骨の形成を助けますが、過剰になるとカルシウムの腸での吸収を阻害するので、摂りすぎには要注意です。

日光浴でビタミンDを生成! 手のひら日光浴が効果的

皮膚にあるプロビタミンD3という物質が、紫外線を浴びるとカルシウムの吸収力を高めるビタミンDに変わります。ビタミンDの1日の基準値は15〜20μg。しかし、過度な日やけ対策などが原因で、日本人女性の約9割がビタミンD不足といわれています。そこで、シミや日やけが気になる人は、手のひらを日光に当てる「手のひら日光浴」がおすすめ。1日の時間の目安は、夏は5分間、冬は30分間。一気に浴びなくても1日の中で少しずつの細切れで浴びることでも大丈夫です。

おすすめは有酸素運動プラス筋肉トレーニング

骨の健康を維持するのに欠かせないのが、有酸素運動です。体を大きく動かすと筋肉と骨を結びつける靱帯が引っ張られ、骨に刺激が加わるため、骨が丈夫になります。中でもおすすめは早歩きとゆっくり歩きを繰り返す「インターバル速歩」。

また、有酸素運動に筋トレを追加することで筋肉がつき、有酸素運動の効率を高めることができます。筋肉によって体が安定し、転倒予防にもなるので一石二鳥です。誰でもできる筋トレは、スクワットやプランク(腕立て伏せの姿勢を保つ)、腹筋など。必ずしも同じ日に両方の運動を行う必要はなく、「有酸素運動→筋トレ→有酸素運動」と1日おきに交互に行えば大丈夫です。

\運動のPOINT1/

日光浴も兼ねる日中のウォーキング

早歩きとゆっくり歩きを繰り返すインターバル速歩。やり方は、「ややきつい」と感じる程度のスピードで3分間歩いた後、ゆっくりしたスピードで3分間歩くだけ。これをウォーキングしている間、繰り返します。

かかとへの刺激がポイント

骨を作る骨芽細胞が、適度な刺激によって活性化し、骨をより丈夫にしてくれます。特に有効とされているのが、かかとを荷重によって刺激する「かかと落とし」。

刺激を受けるのはかかとですが骨芽細胞の活性化が全身に及び、顔の骨密度にも効果があるといわれています。なお、これと似たような動きに「階段下り」もあり、こちらもおすすめです。

\運動のPOINT2/

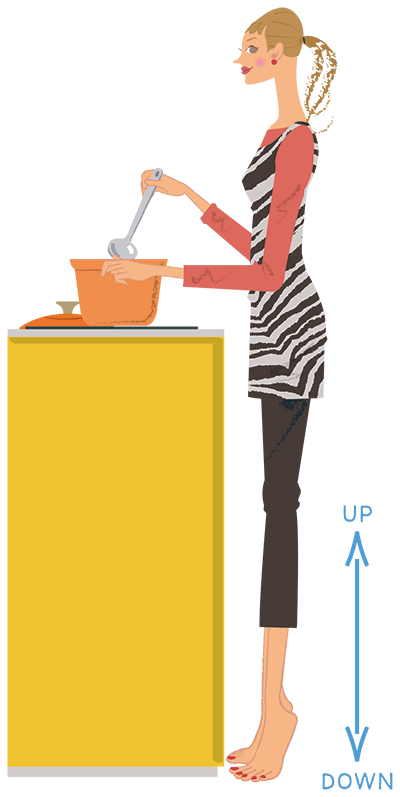

手軽に骨トレ! 家事や歯磨きなど「ながらかかと落とし」

まっすぐ立って両足のかかとを上げ、つま先立ちになったら、いっきにかかとを落とします。少し頭に刺激を感じるぐらいがベスト。これを1日50回程度行います。朝昼晩と何回かに分けて行ってもOKです。ふらつくときは、壁や机、イスなど安定したものにつかまって行うこと。家事や歯磨き中、通勤の電車やバスの中などでやってみましょう。ひざや足首などに痛みがある方は無理をしない範囲で行いましょう。

丈夫な骨を維持し、骨密度の低下を予防するために。毎日の骨ケアを、ぜひ始めましょう!