春時間を楽しむためにできること

冬から春の変わり目は「木の芽どき病」という言葉もあるように、自律神経が乱れやすい時季。

年度初めの4月は新生活をスタートさせる人も多く、忙しさに加え、緊張や不安でストレスを抱えがちです。

そんな時季こそしっかり食べてしっかり休むことが大事。そこで目、睡眠、食事のお悩みを解消するコツを、専門家に伺いました。

忙しいときにこそ目を休ませて

目と自律神経、実は密接にかかわっています

人は情報の約8割を目から取り込んでいます。取り込んだ情報は脳で処理されるため、目の使いすぎは脳の疲労をもたらし、さまざまな不調の原因に。特に新生活が始まり情報が増える今の時季は要注意。意識して目を休めることが大事です。

目の酷使による全身の不調に関係しているのが自律神経です。自律神経は全身をアクティブにする交感神経と、リラックスさせる副交感神経の両者が天秤のようにバランスをとって働いていますが、そのバランスが乱れるとさまざまな不調があらわれます。

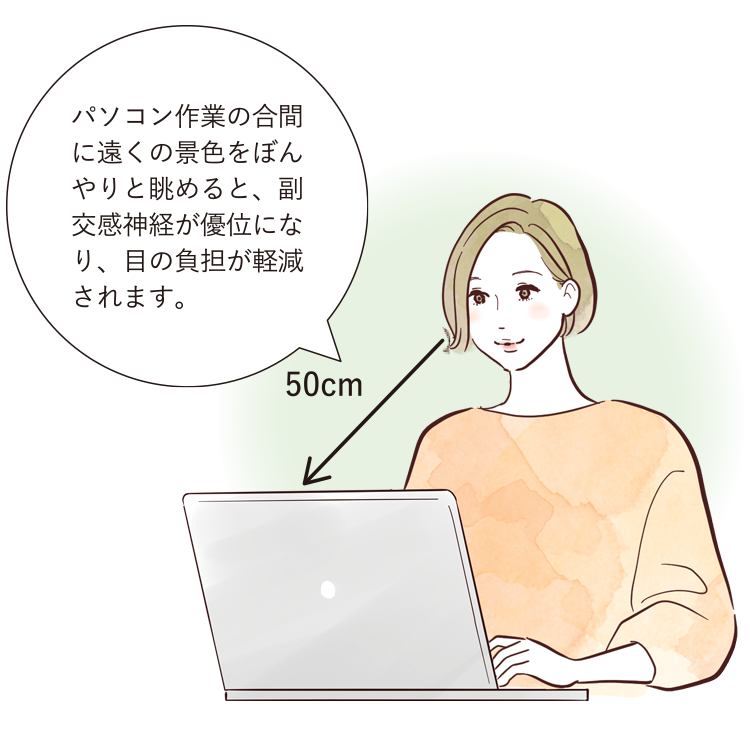

私たちは近くを見るときは副交感神経が働くようにできていますが、パソコン作業で集中しているときは、たいてい交感神経が働いている状態。交感神経と副交感神経の"せめぎ合い"が起こり、自律神経の乱れをもたらしてしまうのです。

日中も意識して目を休ませましょう

目を酷使すると血流が悪くなり、目の疲れやドライアイの原因にも。まずは日中、5秒で良いので、すき間時間に目を閉じて目を休ませましょう。

パソコン作業をするときはモニターを50cmほど離して仕事をすることも忘れずに。

長時間のパソコン作業は、目の疲労や全身の不調をもたらす要因の一つ。作業の合間に背伸びをしたり、席を立って軽くストレッチをすることもおすすめ。

夜は、寝る1時間前にはパソコンやスマートフォンを見るのをやめ、目をあたためて日中に溜まった疲れを取ってあげましょう。血行を促すことでドライアイも解消されます。

レンジで軽くあたためたり、ぬるま湯で湿らせた温タオルや使い捨てのあたためるアイマスクをまぶたの上にのせ、10分ほど目のまわりをあたためます。

素敵だと感じるものを見ると副交感神経が優位に

心地よいと感じるものを見ると副交感神経が優位になり、リラックスできます。もちろん目にも良い効果が。できれば時間を作って、空や植物、動物、好きなアイドルや家族の写真など「お気に入りのもの」を眺めましょう。

新緑が美しいこの時季、散歩で道端の花や木々を愛でたり空を見上げたりするなど、季節を感じて自然と一体化するイメージを持つこともおすすめです。

睡眠を見直して毎日の疲れをリセット

午前中の太陽光がぐっすりと眠るためのヒケツ

「春眠暁を覚えず」のはずなのに、何かと忙しいこの時季は、睡眠時間も短くなりがち。質の良い眠りを確保するにはどうしたら良いでしょう。

睡眠には大きくふたつ、「体は休んでも脳は活発に活動している状態」のレム睡眠と、「心身ともに休んでいる状態」のノンレム睡眠があります。体の疲労回復効果が大きいのが、ノンレム睡眠。疲れが溜まりやすいこの時季は質の良い睡眠が欠かせません。

睡眠の質を高めるには、睡眠ホルモンといわれるメラトニンと、自律神経の安定をもたらし、メラトニンの材料となるセロトニンが大事。睡眠中はメラトニンが分泌されて副交感神経が優位になっていますが、朝目覚めてセロトニンが分泌され始めると、交感神経が優位な状態になります。この切りかえが「すっきりと起きた気分」をもたらし、質の良い睡眠をとった証となります。

特に朝の強い光はセロトニンの分泌を促し、それが結果的に夜の眠りの質を高めてくれます。セロトニンの分泌は、2500ルクス以上※の光を浴びながら5分以上体を動かすことでさらに促されます。食後時間があれば、朝15分程度のウォーキングを行いましょう。朝の通勤に15分ほど歩くのもおすすめです。

※レースのカーテン越しの光...2000~5000ルクス程度

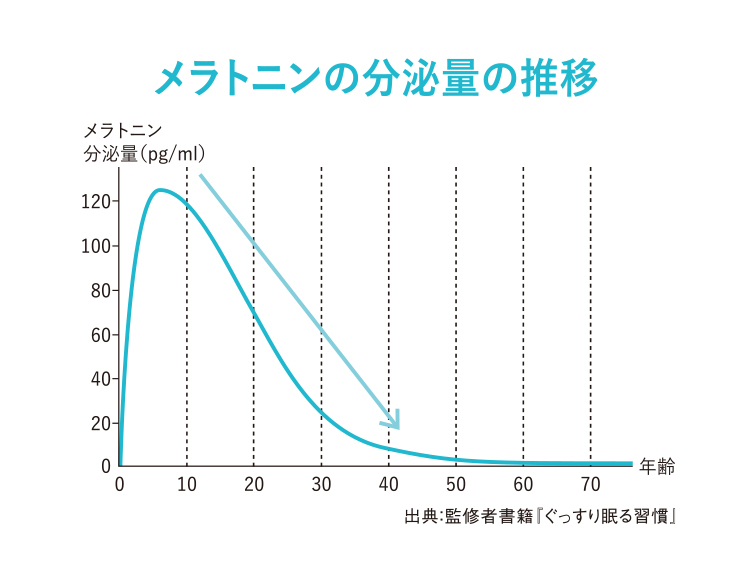

加齢に伴うメラトニンの減少をおぎないましょう

メラトニンは年齢の影響を受けるホルモンの一つ。実際、メラトニン分泌は9~10歳がピークで、20歳になるとその半分、40代に入る頃には6分の1以下に減ってしまいます。だからこそ、40代を過ぎたら意識してメラトニンをおぎなうことが大事になります。

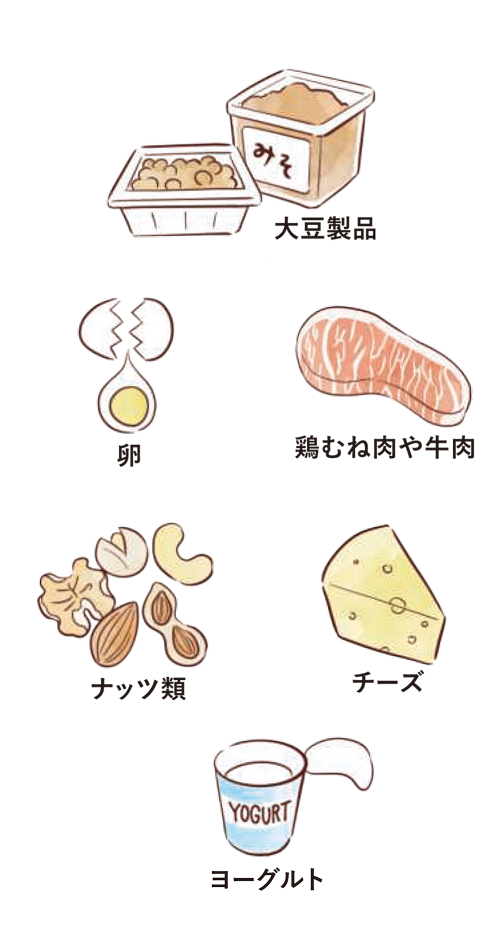

メラトニンの材料は「トリプトファン」という必須アミノ酸。体内で作れないので、食べ物から摂る必要があり、鶏むね肉や牛肉、大豆製品や卵、乳製品やナッツ類などに含まれています。メラトニンの合成に欠かせないビタミンB6を多く含むかつおやさけなどの魚を一緒に摂るのがおすすめです。

トリプトファンを多く含む食品

就寝前の入浴で深部体温をコントロール

私たちの体は深部体温(体の中心の温度)が下がると眠気が生じるという性質を持っています。このしくみを使うと心地よい眠りを得ることができます。

やり方は簡単。就寝の1時間半~2時間前に入浴するだけ。湯船につかって深部体温を上げると、入浴後に深部体温がすーっと下がっていきます。そのタイミングで眠りに就くと良いでしょう。ぬるめのお湯に10分程度を目安につかり、体をあたためてあげましょう。

食べ方を工夫して免疫力キープ

栄養バランスと満足度。もっと楽に考えてみましょう

バランスの良い食事というと、一汁三菜の定食を思い浮かべる人は多いと思いますが、5つのポイントを押さえるだけで、もっと簡単に必要な栄養を摂ることができます。最初のポイントは、主食:おかず:野菜を「1対1対1」にすること。大まかで構いませんので、それぞれを同量くらいにするとバランスがとれます。例えば、ご飯+納豆+ねぎで1:1:1、といった具合にワンプレートで大丈夫。野菜として青汁を加えるのもOKです。これができたら次のポイントにチャレンジしましょう。

2つめは赤、緑、黄色などの野菜を選んで彩りを。色鮮やかな野菜はビタミンやミネラルが豊富で食事の栄養価を高めます。3つめは「食感」。特にかみ応えのある食材を選べば、満足感がアップ。4つめは多品目を摂ること。免疫力キープにもつながります。そして5つめは自分に不足しがちな栄養素を摂ること。ミドル世代であれば年齢とともに摂取量が減りがちなたんぱく質やカルシウム、抗酸化ビタミン(CやE、ベータカロテン)などを積極的に摂りましょう。

免疫力キープのカギは腸内環境を整えること

近年注目されている、免疫と腸内細菌との関係。腸内細菌が作り出す「短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)」が腸の粘膜の厚みを増やして腸内環境を整え、全身の免疫力に影響します。また腸内細菌は食物繊維をエサとし、多品目の食材を摂る人の方が免疫力が高いことがわかってきました。

短鎖脂肪酸を増やす、ヨーグルトなどから摂れるビフィズス菌や、わかめやオクラ、こんにゃくなどの水溶性食物繊維を積極的に摂りましょう。

免疫力キープにおすすめの栄養素

たんぱく質

免疫にかかわる抗体の材料になり、免疫の活性化に必要な体温の上昇にもかかわっています。肉・魚類、卵、大豆製品はエネルギー代謝に必要なビタミンB群も摂れるので、相乗的に免疫にプラスに。

ビタミンD

骨や歯の健康だけでなく、免疫機能調整の働きにも大きくかかわっています。まぐろやさば、あじ、さんまなどの魚や、黒きくらげやマイタケなどのきのこ類に多く含まれています。

免疫と自律神経の関係

気温や環境の変化などのストレスで体が緊張モードになると、交感神経が優位に。すると免疫を担う白血球の仲間である顆粒球が増えて、リンパ球が減ることがわかっています。これらのバランスがくずれることで結果的に免疫機能の低下につながってしまいます。

不足しがちな栄養を便利食材でプラス!

先ほど挙げたポイントを実現するためにストックしておくと便利なのが、パックごはんや卵、豆腐、納豆、トマトジュースなどの食材。日持ちするうえ、組み合わせるだけで、不足しがちな栄養を摂ることができます。乾物や缶詰、冷凍野菜なども上手に利用してみましょう。

健康への意識が高い人ほど「〇〇せねばならない」と思いがち。きちんとできていないことがストレスになることも多いのでは? 自分に必要な食材を選ぶ力があれば、栄養バランスの良い食事を摂ることは可能です。食事のハードルを下げて気軽に食事を楽しみましょう!

\楽して栄養価の高いものを食べましょう♪/

ストックしておきたい便利食材

豆腐、ゆで卵、納豆

安くて長持ち! 便利な3大たんぱく質。

パックごはん

雑穀やもち麦ごはんなど種類も豊富。

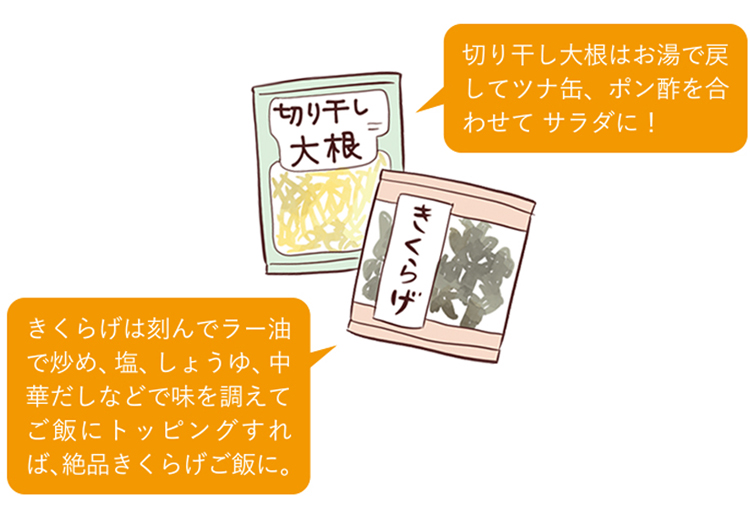

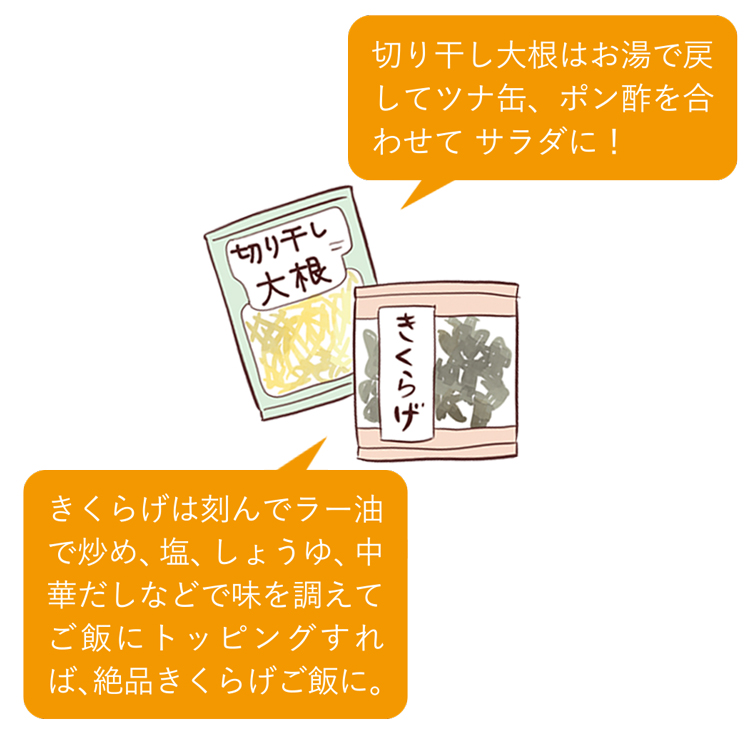

乾物

切り干し大根、きくらげ、かつおぶし、白胡麻、カットわかめなど。塩分調整、味変におすすめ。

魚の缶詰

さば、ツナ缶などでビタミンDをプラス。

即席スープ(みそ汁)

夜食にも便利。レンジであたためたカット野菜を入れるだけで、ボリューム&栄養満点な具だくさんスープに!

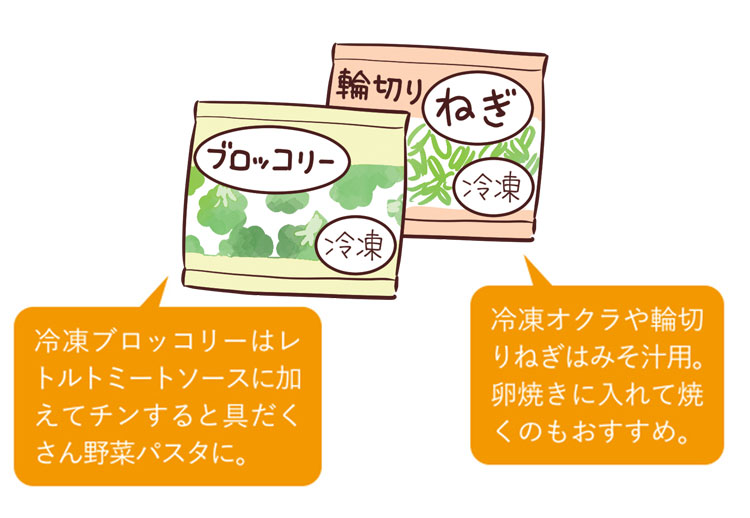

冷凍野菜

ブロッコリー、オクラ、輪切りねぎパック、揚げなす、れんこんやごぼうのスライスなど、即席スープやみそ汁にプラス!

無塩トマトジュース

糖分も比較的少なく、料理にも使いやすい。辛いラーメンを無塩トマトジュースと水1:1で作って卵とチーズをのせるのがおすすめ。200mlパックが便利。

ミニトマト

抗酸化ビタミンやリコピン、カリウムが豊富。洗っておけば切らないでそのまま食べられる!

イラスト:スギザキメグミ