今こそ知っておきたい 「腸」能力の世界

腸の研究は日進月歩で進み、新たなメカニズムや健康への関与が続々と報告されています。「腸活はカラダに良い」から一歩進んで、未来の健康の可能性を広げる、神秘の腸ワールドをご案内!

■ 「腸」ってスゴイ!「腸」に関するetc.

<脳腸相関>

脳と腸は互いに影響し合っている

腸は脳に次いで神経細胞が多く、感情とのかかわりも深いため、「第二の脳」といわれています。近年では、自律神経やホルモンを介して、脳と密接にかかわり合っている「脳腸相関」が明らかに。腸の不調が脳に影響を与えたり、脳で受けたストレスが腸に反映されるなど、相互に作用しています。

脳より先に腸が生まれた! 腸こそ生命の起源である

生物の進化の過程では、最初に腸が作られ、その後、脳が発達していったといわれています。いきものが存在するためには、脳よりも、栄養を吸収してカラダの構成成分を作る腸の方が必要な存在だからです。人間が生まれる際も、受精卵ではまず腸が作られ、脳は後発器官。つまり腸は生命の根幹なのです。

ヒトの体内にあるセロトニンの約9割は腸で作られる

脳内物質の一つ「セロトニン」は、幸せホルモンとして知られていますが、脳で作られるのは全体の約2%ほど。体内のセロトニンの約9割は、腸で生成されています。腸で作られたセロトニンは、腸の蠕動(ぜんどう)運動を促したり、大腸菌などの有害菌の毒性を下げる働きが報告されています。

こんなときの腸のトラブル

どうして?

緊張しておなかを下したり、旅先で便秘になるといった経験はありませんか? これはまさに脳腸相関による現象で、どちらも脳で感じた緊張やストレスが、自律神経の乱れを通じて腸の働きに影響を及ぼしているのです。

<免疫>

カラダの半分以上の免疫細胞が腸に集中。「カラダの番人」である

小腸は、食べ物の栄養素を分解・吸収する器官であり、病原菌やウイルスの脅威にさらされやすい場所。そのため、体内の半分以上の免疫細胞が集まり、侵入した外敵をブロックしています。免疫細胞は腸に留まるだけでなく、全身をめぐってパトロールをし、侵入者からカラダを守っています。

腸は学習し続けている

腸以外の免疫細胞は、異物の種類にかかわらずカラダへの侵入を防ごうとしますが、腸の免疫細胞は異物すべてを攻撃しません。なぜなら、栄養成分や有用菌など有益なものは排除せずに利用するため。腸の免疫細胞は、過去の情報を記憶・学習しながら、高度な選別をしています。

快適なお通じが内側からの美しさを導く

腸内に便が長期間留まっていると、硫化水素などの有害物質が発生し、腸の免疫細胞が過剰に活性化する恐れが。暴走した免疫は、体内をめぐって皮膚の細胞を攻撃し、肌悩みの原因になる場合もあります。快便は、免疫によるトラブルの回避にも一役買っているのです。

<腸内フローラ>

腸内細菌を味方につけると心もカラダも健やかになる!?

同じ室温でもカラダが冷えやすい方、冷えにくい方がいます。また、同じ睡眠時間でも疲れがとれやすい方、とれにくい方...など、これまで体質だと思っていたことに、腸内細菌が影響している可能性も。腸内環境を整えることが、心とカラダの健やかさにとって大切だといえます。

脂肪蓄積を抑制する短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)を作る

腸内細菌の代謝により生み出される物質「短鎖脂肪酸」が、美と健康に良い作用を及ぼすことが話題に。

こんな腸内細菌も!?

日本人には、炭水化物を分解する腸内細菌が他国の人より多いことがわかっています。白米が主食でも肥満が少ないのはこのため。また近年、運動能力を高める腸内細菌の存在が明らかに。腸内細菌の可能性はまだまだ未知数!

■ なぜ、腸活が必要なの?【腸活】の新常識

善玉菌が減る原因は腸内の酸素にあった

私たちの腸内には、平均700~800種類・40兆とも100兆ともいわれる数の腸内細菌が生息しています。多種多様な腸内細菌は、私たちが食べたものをエサに、カラダに有益な代謝物を生み出したり、その逆に有害な物質を発生させたりもします。この腸内細菌叢(=腸内フローラ)のバランスは、加齢や食生活によって変化していきます。

腸内の壁では、細胞同士が手と手をつなぐようにバリアを作り、異物が漏れ入ってこないようになっています。ところが、加齢により腸の元気がなくなると、手のつなぎ目が緩くなり、酸素が少しずつ漏れ入ってくる「腸漏れ」という状態が起きるのです。

腸内細菌は小腸よりも大腸に多く存在し、大腸は通常酸素が少ない状態です。ビフィズス菌などのいわゆる善玉菌は、主に酸素を嫌うため大腸に生息。腸漏れにより酸素が入ってくるようになると、ビフィズス菌などは当然生きられなくなります。逆に、大腸菌に代表される、酸素があっても生きられる"好気性菌(こうきせいきん)"の悪玉菌が増殖しやすくなるのです。

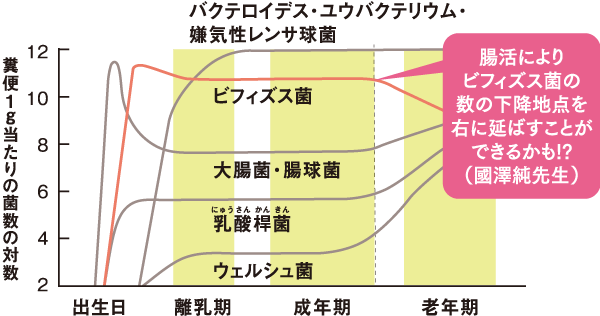

腸内環境を整えることで加齢によるゆらぎが緩やかに

加齢による腸の衰えは、腸内環境を悪化させ、問題を連鎖的に引き起こす原因にもなります。腸内の善玉菌が減ると、菌が産み出す「短鎖脂肪酸」など、腸のエネルギー源であり健康に良い作用を生む物質も減少。ますます腸漏れが進み、腸内環境が悪化するという、負のスパイラルに陥ってしまうのです。

また、腸の元気度が下がると、全身の健康にも影響を及ぼします。酸素が入り込むだけでなく、普段は入ることのなかった異物が侵入。すると、異常を感じた免疫細胞が過剰に反応し、オーバーワーク状態に。これが実は、だるさなどの不調や、さまざまな生活習慣病の原因になるといわれているのです。

この負の連鎖を、「歳だから・・・」と諦める必要はありません。実年齢は変えられなくても、腸内年齢は自分次第で変えることができるからです。腸活を続けることで、善玉菌の減少や免疫の暴走を防ぎ、健やかさをキープしていくことが可能になります。まずは自分の腸の状態を知ることから始めてみましょう。

年齢とともに移り変わる腸内細菌

*この図は平均的なもので個人によって傾向は異なります。

出典:光岡知足『人の健康は腸内細菌で決まる!』(技術評論社)

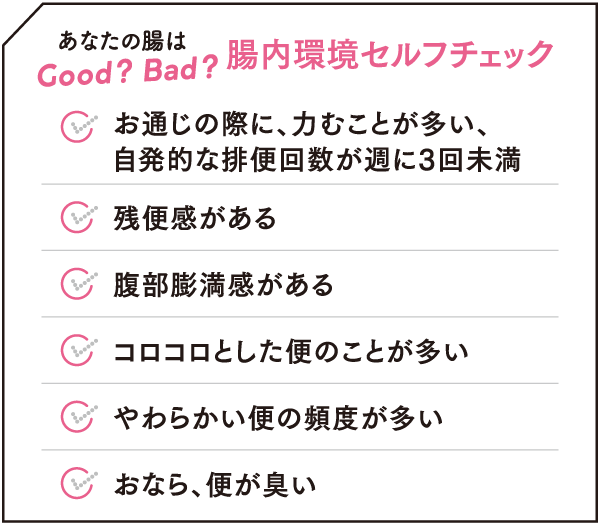

チェックの数が多いほど、 「腸」Badの可能性があります。次の「腸」Goodな毎⽇の習慣を始めてみましょう。

■ すぐに始められる!「腸」Goodな毎日の習慣

「腸に良い生活は、継続していくことが大切」と、國澤先生。そのためには、無理なく行える習慣がポイントです。少しの工夫で腸が喜ぶ、とり入れやすい実践法をご紹介します。

1. 朝起きたら常温の水を飲む

朝起きてすぐに水を飲むことは、睡眠中に失われた水分をおぎなうためにも大切ですが、もっと重要なのが、胃と腸に刺激を与える役目。腸の蠕動運動を促し、自然なお通じを誘発します。冷たい水は腸に負担が掛かるため、常温がおすすめです。

2. 「ばっかり食べ」はやめて発酵食品をプラス

腸内細菌には多様性が大事。同じものばかり食べると、特定の菌だけを増やすことになるため、NGです。また、ヨーグルトや納豆などの発酵食品は、それ自体が腸に良い効果を発揮するだけでなく、菌の多様性に貢献。意識して摂るようにしましょう。

3. 適度な運動をとり入れる

運動するとお通じが良くなることを体感している方も多いのでは? 腸活にはハードな運動よりも、ウォーキングのように緩やかな運動の方がおすすめです。また、ヨガやストレッチなどでおなかをひねるような動きは、腸の蠕動運動を活性化させます。

4. 昼夜逆転生活はNG! 夜はきちんと睡眠をとる

腸の蠕動運動をコントロールしているのは、自律神経。腸にも体内時計がかかわるといわれていて、昼夜逆転の生活が続くと、昼に優位になる交感神経、夜に優位になる副交感神経のバランスがくずれます。夜に睡眠をとるよう心がけましょう。

ヨーグルトは、

夜、寝る前に食べるのが良い?

睡眠中は副交感神経が優位に働き、腸が活発に動く時間帯。特に夜、寝る前に良い菌を摂ると、腸にもより良い影響が期待できます。空腹時は胃酸の影響で菌が死滅する可能性が高いため、朝食にヨーグルトを食べる方は、食後のデザートとして摂ると良いでしょう。

食品から摂る有用菌は腸に定着しない「通過菌」のため、継続的に摂ることが大事。ヨーグルト単体よりも食物繊維が豊富なキウイと食べると、より効果的です。

■ 【短鎖脂肪酸】で健やかなカラダ作り

腸内環境の改善に役立ち、脂肪対策にも!

短鎖脂肪酸とは、食品に含まれる食物繊維やオリゴ糖をエサに、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が腸で生み出す有機酸の一種。「酪酸(らくさん)」「酢酸(さくさん)」「プロピオン酸」の3つがあり、その働きは実に多彩だといいます。

「代表的なものに、脂肪細胞に働きかけて、脂肪の蓄積を防ぐ働きがあります。ほかにも、善玉菌が棲みやすい腸内環境を作ったり、腸の蠕動運動を促したりするなど、美と健康への恩恵がいろいろと報告されています」と國澤先生。

短鎖脂肪酸を作るためには、食物繊維やオリゴ糖をたくさん食べれば良いのでしょうか?

「そう単純ではないんですね。一つの細菌が単独で短鎖脂肪酸を産出しているのではなく、複数の菌による分業制。つまり「菌のリレー」が行われないと、短鎖脂肪酸は生まれないのです」

菌のリレーが円滑に行われるためには、プロバイオティクス(有用菌)であるビフィズス菌や乳酸菌をしっかり腸に届け、エサとなる食物繊維をしっかり摂り、リレーの一番手の糖化菌を充実させることが必要。ちなみに糖化菌を多く含む代表的な食品が納豆です。さらに、ビタミンやミネラルも、菌のリレーをサポート。食生活に多様性や工夫をとり入れることが、未来への健やかなカラダ作りの鍵を握っているといえます。

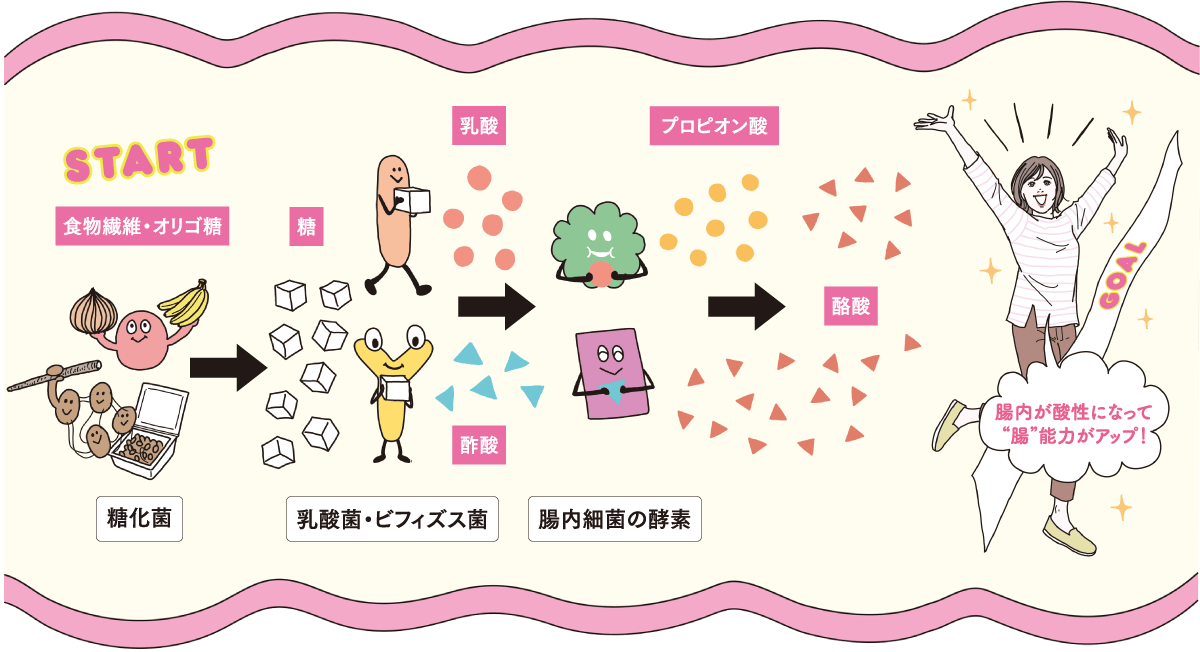

短鎖脂肪酸はこうして作られる 腸で行われる「菌のリレー」

私たちが食べた食物繊維やオリゴ糖をエサに、まず第1走者の「糖化菌」が代謝して糖が作られます。その糖をエサに、第2走者の「乳酸菌」が代謝して乳酸を、「ビフィズス菌」が代謝して短鎖脂肪酸である「酢酸」を産出。さらに、第3走者の別の菌の働きによって、乳酸や酢酸から、短鎖脂肪酸の「プロピオン酸」や「酪酸」を生み出しています。

短鎖脂肪酸の主な働き

◯ 脂肪の蓄積を防ぐ

◯ 有害な菌の発育を抑制、有用菌の発育を促す

◯ 腸の蠕動運動を促す

◯ 腸のエネルギー源になる

◯ 腸のバリア機能を高める

「菌のリレー」には毎日の食事のひと工夫が不可欠

菌のリレーをスムーズにするためには、まずプロバイオティクスであるビフィズス菌や乳酸菌をしっかり腸に届けることが大事。ヨーグルトや発酵食品を食べることが有効です。そしてプロバイオティクスのエサとなる食物繊維やオリゴ糖を摂ることも忘れずに。さらに糖化菌を充実させることが大切で、納豆に含まれる納豆菌は、糖化菌の一種です。

納豆巻きは、菌のリレーを促進するマルチプレーヤー。納豆には糖化菌が含まれ、白米は冷めると難消化性でんぷんが増加。食物繊維と同様の働きをします。

最新TOPICS

ビタミンB1をはじめとするビタミン・ミネラルも短鎖脂肪酸の産生に関与

食物繊維が糖に分解される過程で重要なのが、菌のエネルギー代謝を助けるビタミンB1の存在。最新の研究ではビタミンB1が不足すると、短鎖脂肪酸が産生されにくいことが明らかに。ほかのビタミンやミネラルも、菌の働きに関与している可能性が考えられています。

豚肉料理は、ビタミンB1が豊富なメニューの一つ。オリゴ糖が含まれ、ビタミンB1の吸収をアップする玉ねぎを加えることで、短鎖脂肪酸の産生をサポート。