腸内環境を整えて溜め込みにくい体に

さまざまなダイエットを試しても、なかなか結果にあらわれない…、なんてことはありませんか? 健康のカギを握る「腸」を継続的にケアすることで、毎日のすっきりにつながります。

腸内環境の最適解は"弱酸性"を意識すること

最近溜め込みやすくなったのは年齢のせいと決めつけていませんか? もしかしたら、腸内環境が乱れていることも原因の一つかもしれません。

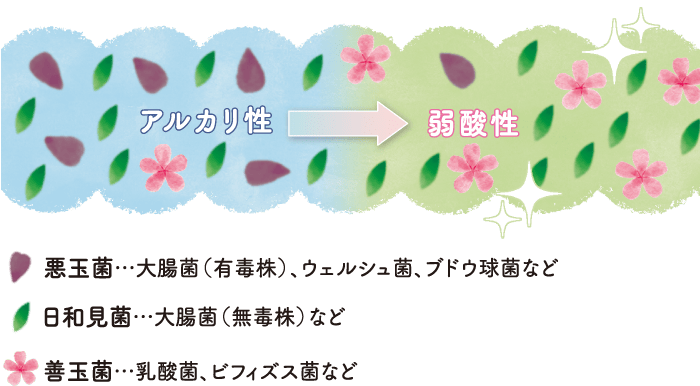

私たちの腸内には多種多様な細菌が存在しています。それらは善玉菌、悪玉菌、どちらでもない日和見菌に分類でき、密接にかかわり合いながらバランスを取っています。しかし、そのバランスは食事や生活習慣などによって常に変化しています。

たんぱく質・脂質が中心の食事や不規則な生活では腸内がアルカリ性に傾きやすく、悪玉菌が優勢に。一方、善玉菌のエサとなるオリゴ糖や食物繊維をしっかり摂ると、善玉菌が増え腸内は弱酸性に傾きます。そして腸の運動が活発になり、排出しやすい状態になるのです。

善玉菌は、加齢とともに減少します。善玉菌が優位になる弱酸性の腸内環境を保つよう食生活に気をつけるだけでなく、運動を習慣化するなど、毎日の積み重ねが大切です。

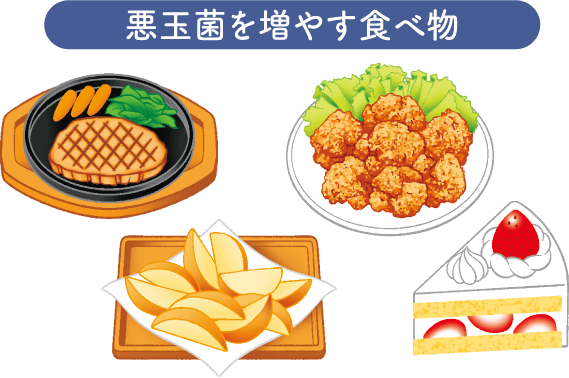

たんぱく質や脂質は大切な栄養素ですが、過剰に摂ると腸内がアルカリ性に傾き、悪玉菌の好む環境に。脂身の多い肉や揚げもの、乳脂肪分などは摂りすぎ注意。

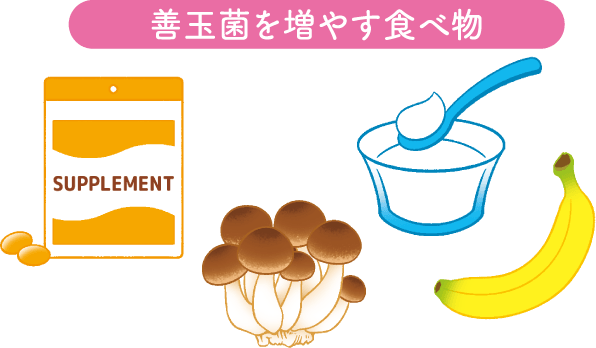

ヨーグルト・納豆・漬物などの食品には、生きた善玉菌である「プロバイオティクス」が多く含まれます。野菜類・果物類・豆類などに多く含まれるオリゴ糖や食物繊維は、善玉菌の「エサ」となり数を増やす働きがあります。

腸内には、およそ1000種類、100兆個の

腸内細菌が生息していることが知られています

腸内を弱酸性に保つには、どんな生活をしたら良い?

■ 栄養バランスの良い食事

毎日の食事の中で、5大栄養素+食物繊維を意識することがポイントです。丼ものや麺類など単品の場合は、納豆や海藻、きのこを使った小鉢をプラスするとベター。

■ 暴飲暴食をしない

暴飲暴食は、食べ物が消化吸収しきれず腸内環境が乱れることも。また、摂取エネルギーの過剰は肥満の原因にもなるので、ゆっくりよく噛むなど食べすぎない工夫が大切。

■ ストレスを溜めない

近年、脳と腸が互いに影響を与え合う「脳腸相関」が話題に。緊張するとおなかが痛くなるなど、脳で受けたストレスは腸内環境に影響を与えるため、日頃から上手に発散を!

■ 適度な運動を習慣にする

ウォーキングなどの軽い運動や、おなかをひねるストレッチは、腸の蠕動運動を促し活性化してくれるので、積極的に日常生活に取り入れていきましょう。

■ 質の良い睡眠を十分とる

腸の働きは自律神経と密接にかかわっていて、睡眠中のリラックス状態は、副交感神経が優位に働くので腸の運動も活発化。浅い眠りや睡眠不足は腸の働きが乱れがちに。

出典:

e-ヘルスネット

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-003.html

健康長寿ネット

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyou-shippei/hint-benpi.html

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/kenko-cho/chonaikankyo.html

全国健康保険協会

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/h31/310401001/

光岡知足『人の健康は腸内細菌で決まる!』(技術評論社、2011年)P39〜41、45〜48

イラスト:斉藤ヨーコ