健康診断の「フル活用術」

毎年欠かさず受けてはいるものの、「今ひとつ活用の仕方がわからない」という声が多い健康診断。一方で、しっかり活用できれば5年後、10年後も元気でいるために、とても役立つツールです。この記事では、おすすめの健康診断活用術をご紹介。ぜひ実践してみましょう。

検査結果をなんとなく見ていませんか?

毎年必ず受ける方も多い健康診断。検査の日が近づくと、食事を控えたり、少し運動してみたりと、生活習慣に気を配るきっかけになっているかもしれません。しかし、肝心なのは受けた後です。検査結果が届いたら、AやBなどの「判定」欄だけ見て終わりにするのではなく、過去の数値からどう変化しているかも、じっくり確認することが大切です。

もし大きく変化した数値があったら、重大なリスクの予兆かも。「もういい年齢だから」「日常生活に支障はないし」などと見過ごすのではなく、しっかり検査結果と向き合うことが、将来の自分の健康を支える土台となります。

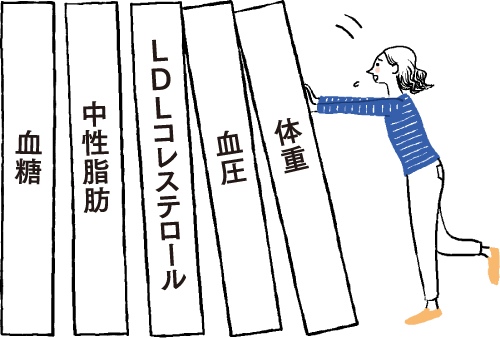

変化が出やすい体重

ドミノ倒しに要注意

健康診断の数値で最初に変化が見えやすいのが体重です。徐々に体重が増えていくと、連鎖するように血圧が上昇し、次いでLDLコレステロール、中性脂肪の順で数値が上昇することも。ひいては血糖値にも変化があらわれるようになります。これらは心臓や脳のリスクにつながる重要な項目。目安として1年で体重が3kg以上増えていたら要注意です。

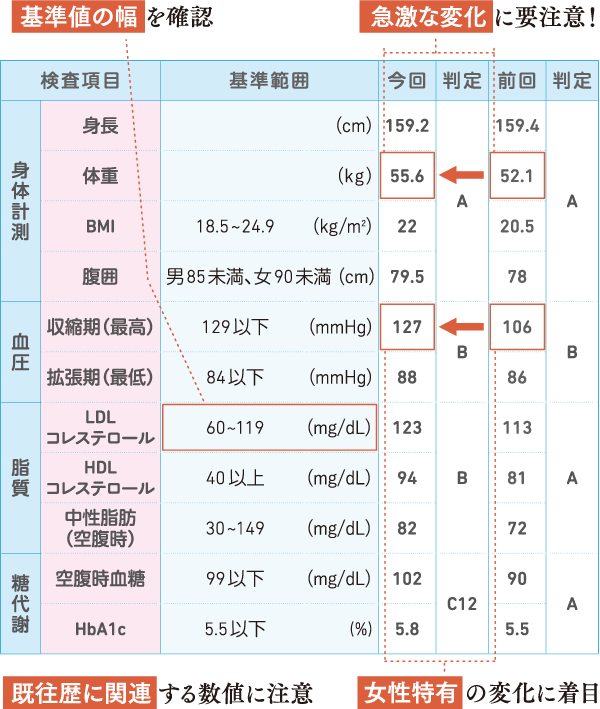

毎年同じ検査機関で健康診断を受けている場合、過去の結果も併記されます。それらの数値と比較して大きく変化している項目があれば、1年間の生活を振り返り、原因を考えてみると良いでしょう。下の表でピックアップしているポイントも参考に、数値の経年変化の見方を習得することをおすすめします。

検査結果の経年変化をチェック!

*基準範囲は公益社団法人 日本人間ドック・予防医療学会の発表する数値を参考に作成

基準値の幅を確認

基準範囲には幅があるため、最低値と最高値のどちらに近いのかをチェック。範囲内ギリギリの場合は今後のために対策しましょう。

急激な変化に要注意!

基準範囲内であっても、前回から急激に数値が変化している場合、体の中で何かが起きている可能性も。原因が思い当たらない場合は医師に相談しましょう。

女性特有の変化に着目

女性は閉経前後でホルモンバランスが変化するため、それに伴って上昇しやすい数値があります。特に血圧と脂質は上昇傾向になるうえ、自覚症状がないため要注意。

既往歴に関連する数値に注意

以前何らかの疾病を経験している場合は、それに関する数値の経年変化を必ず確認。また家族歴の影響が大きいとされている数値にも注目しましょう。

40代以降に上昇傾向

意識したい4つの数値

40代以降、健康診断で必ず確認したいのが下の4つの数値です。いずれも高めになると血管が硬くなっているかもしれないので、心臓や脳のリスクを発見するのに非常に重要な数値といえます。

女性の場合、30代まではどちらかというと低血圧だったという方も、閉経によって女性ホルモンが減少すると、血圧が急激に上昇することも。特に60代以降は血圧が高めになることのリスクが大きいので、年齢とともに塩分コントロールが必要に。また高めの方は自宅で毎日血圧を測定し、自分の数値を把握することも大切です。

血圧が急上昇する一方で、脂質は40代以降じわじわ上昇し、その後は一定の範囲を保つパターンが多いです。更年期から上昇が始まるため、その時期にいかに数値を抑えられるかがキモに。脂質と同様、血糖もA判定を取ることが難しくなるため、40代以降は健康診断を活用し、基準値を目指して生活習慣を見直していきましょう。

中性脂肪

体脂肪の大部分を占めるのが中性脂肪。重要なエネルギー源だが、増えすぎると肥満をまねき、さまざまな生活習慣病を引き起こす。

LDLコレステロール

脂質の一種で、肝臓で作られたコレステロールを全身に運ぶ役割を持つ。増えすぎると血管を詰まらせる原因に。やせていても数値が高めに出ることも。

血糖

血液中のブドウ糖の濃度。上昇を抑えるホルモンが正常に機能していないと高めになり、その状態が続くと血管が脆くなったり詰まりやすくなったりする。

血圧

心臓から送り出された血流が血管の内壁を押す力のこと。高めの状態が続くと血管が硬くなり、血流を妨げる。心疾患をはじめ重大なリスクへつながることも。

健康診断を起点にした

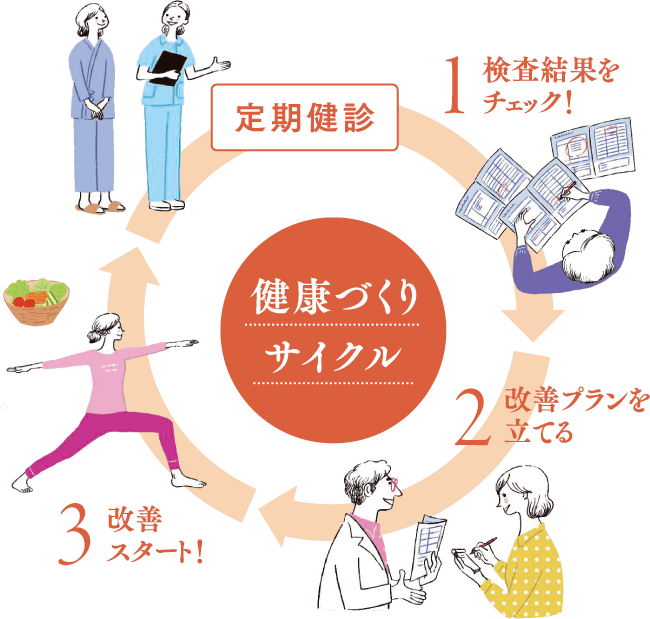

サイクルをスタート!

高めの数値を改善するなら、健康診断を起点にした「健康づくりサイクル」がおすすめです。まず、検査結果が届いたら判定や数値の経年変化をじっくり確認。高めの数値の要因を考えます。それを踏まえて、1年間の改善プランを作成します。かかりつけの医師がいるなら、検査結果と改善案を見せてアドバイスをもらうのも良いでしょう。

次に改善プランをもとに実行します。継続のコツは、毎日食べたものや時間、通勤の歩数などをメモしておくこと。コンビ二でいつも菓子パンを買っていたり、思った以上にたくさん歩いていたりなど、自分の傾向や偏りに気づくはず。そこから「次はおにぎりを選ぼう」「歩く速さをもっと上げよう」というように、とり入れやすい対策が見えてくるでしょう。記録を取る際にはスマートウォッチやスマートフォンのアプリもおすすめ。体重計と連動できるものなどもあるので、便利に活用してみましょう。

検査結果が返ってきたら...

健康づくりのサイクルをまわそう

健康診断をフル活用するには、検査結果を中心とした「健康づくりサイクル」にチャレンジするのがおすすめ。検査結果が手元に届いたら、次回の健康診断へ向けた健康づくりをスタートしましょう!

1 検査結果をチェック!

健康診断の検査結果が届いたら、高めの数値や気になる項目をチェック。前回と違う検査機関で受けた場合は、前回の検査結果も手元に置き、比較しましょう。気になる点にはわかりやすいよう印をつけたり、ノートに書き出したりするのもおすすめ。大前提ですが、「要再検査」「要精密検査」があれば必ず受診を。

2 改善プランを立てる

改善プランを立てるときのポイントは、①改善したい数値、②数値の原因と思われる行動(過食、喫煙など)、③具体的な改善策(何をいつ、どれだけ行うかなど)の3点を盛り込むこと。この際、やみくもに食事制限や運動の目標を立てるのではなく、普段の生活にとり入れられるかを基準に決めましょう。絵に描いた餅にならないことが大切です。

3 改善スタート!

実際に生活改善を行ってみると、思った通りにいかないこともあるはず。習慣になっていることを変えるわけですから、難しいのは当然です。

そんなときは、今日できなかったからといって落ち込まず、「3日のスパンで達成する」ことを目指しましょう。今日食べすぎたら明日、明後日で調整する。そう考えると、楽に長続きできるようになります。

健康診断の結果が手元に届くと、しばらくは高めの数値を気に掛けて生活しますよね。しかし、忙しさに追われるうちに健康診断を受けたこと自体を忘れ、気づくと何も改善しないまま、翌年の検査を迎えてしまう...。

そんな繰り返しから脱するために、「健康づくりサイクル」はとても有効です。5年後、10年後にもきっと役立つので、うまくとり入れて健康で楽しい毎日を送りましょう。

健康づくりの3つのポイント

副菜で野菜をたっぷり摂る

高めになりやすい4つの数値には、野菜をたくさん食べることで対策しましょう。副菜が増えると満腹感が得られるため、食事全体が改善されやすいです。そのうえで糖分や塩分を控えるなど、それぞれの数値に合わせた個別の対策をプラスするのがおすすめです。

日常の動作をレベルアップ

健康づくりには運動も欠かせません。少し心拍数を上げるのがポイントなので、歩くときには速度を上げる意識を。早歩きを1日10分するだけでも有効です。また、早歩きに加えてヨガをプラスしたり、家事を多めに行ったりするのも効果的です。

40代~50代は和食で脂質対策

ミドル層の女性は、ホルモンバランスの乱れによってLDLコレステロールが上がりやすくなります。そこでおすすめなのが和食。洋食などに比べると脂質をコントロールしやすいため、意識して和食を選んでみてください。ただし塩分コントロールにも注意しましょう。

イラスト:秋葉あきこ