「腸」を整える=「免疫」が整う

寒さや多忙などでバランスをくずしやすい師走。新年を健やかに迎えるためにも、免疫を万全に整えておきたいですね。腸と免疫の深い関係について、小林弘幸先生に伺います。

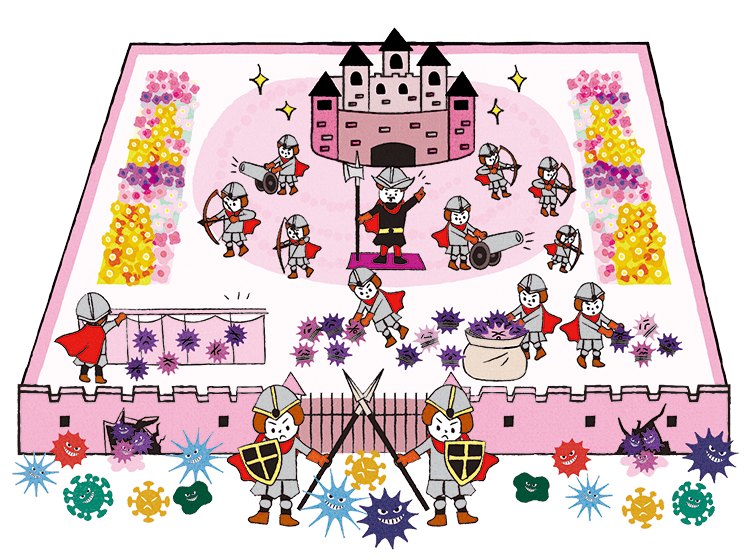

腸はカラダを守る門番の役割

腸の中では、兵士(免疫細胞)が2段構えで外敵(ウイルスなど)の侵入をブロック。

免疫とは、ウイルスや細菌からカラダを守る防御システムです。免疫細胞は、血液やリンパ液に乗って全身をパトロールしていますが、その約7割は腸に存在。腸は、食べ物と一緒に体内に入ってくる菌や異物の脅威にさらされやすい場所でもあるからです。つまり腸は人体最大の免疫器官であり、カラダを侵入者から守る大事な門番役といえます。

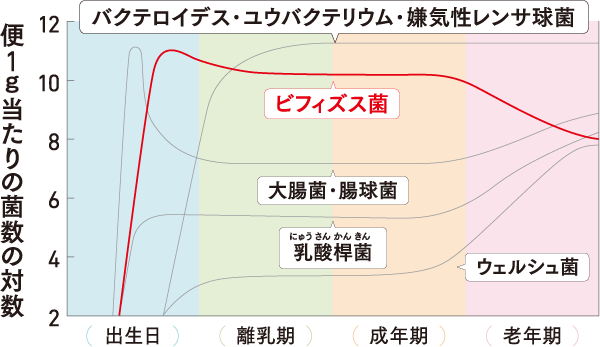

腸内環境が良好であれば、免疫機能も正常に働きます。腸内には約1000種・40兆個ともいわれる腸内細菌が生息していますが、加齢によりビフィズス菌などの善玉菌が減り、悪玉菌が増殖しやすい傾向に(下図)。善玉菌が減ると、菌が作り出す「短鎖脂肪酸」など、有用で免疫の調整にも役立つ物質も減少。腸内バランスがくずれ、免疫細胞がうまく働けなくなってしまいます。腸内環境を整えること=免疫を整えること、そして冬を元気に過ごせるカラダ作りにつながるのです。

年齢による腸内細菌の変化

*この図は平均的なもので個人によって傾向は異なります。

出典:光岡知足『人の健康は腸内細菌で決まる!』(技術評論社、2011年)

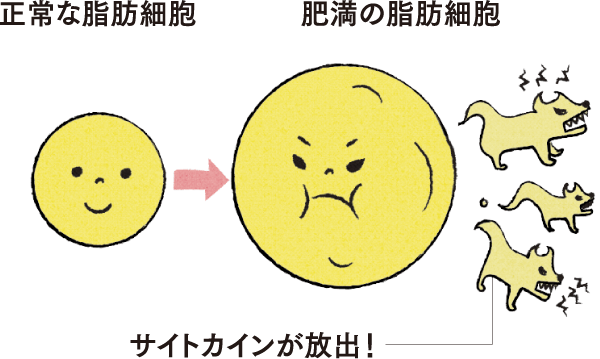

肥満も免疫力を低下させる大きな要因です

腸内環境が乱れると、脂肪抑制の働きがある「短鎖脂肪酸」が生成されず、肥満になりやすくなります。すると肥大化した脂肪細胞から、免疫細胞の過剰反応を引き起こす「サイトカイン」という物質が大量に放出。著しい免疫の低下へとつながります。

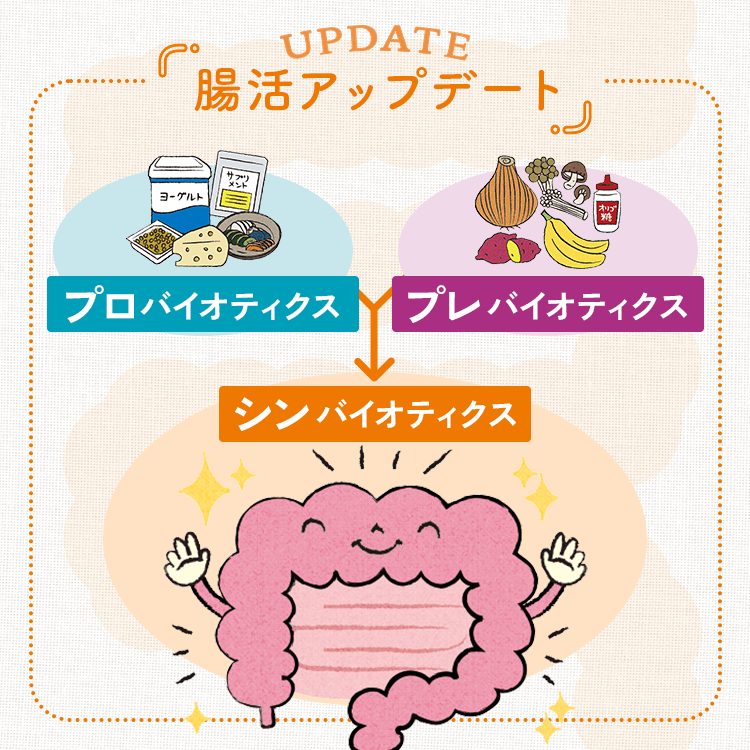

腸活アップデート

きちんと押さえておきたい「腸活」=「免疫」の新常識

腸を整えることが免疫力アップにつながります。腸活のキホンから、最新の知見に基づいた気になるメカニズムまで、"腸と免疫"最前線をご紹介!

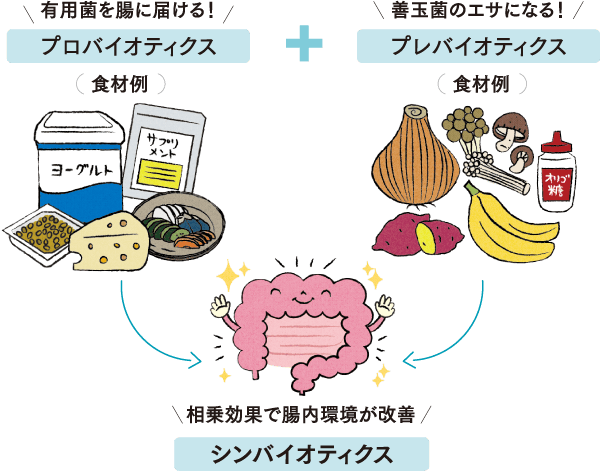

善玉菌+そのエサを同時に摂る

シンバイオティクスがキホン

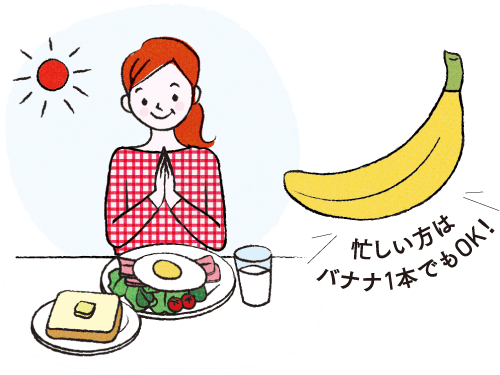

発酵食品に多く含まれる善玉菌そのものを指す「プロバイオティクス」と、食物繊維やオリゴ糖など善玉菌のエサとなる「プレバイオティクス」を一緒に摂ることで効果がアップ。ハイパー食物繊維とも呼ばれるレジスタントスターチ※(難消化性デンプン)が豊富なバナナは特におすすめです。継続するためにも、サプリメントを上手に活用するのも賢い方法です。

※ 消化酵素で分解されずに大腸まで届き、不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の両方の役割を果たします。

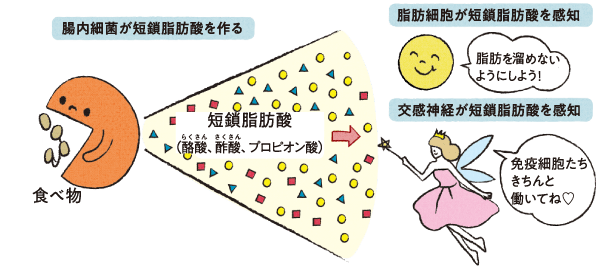

短鎖脂肪酸が脂肪の蓄積を抑制

免疫細胞の働きもコントロール

腸活研究で注目されている「短鎖脂肪酸」とは、腸内で善玉菌が作り出すスーパー物質。脂肪細胞に働きかけて脂肪の蓄積を防いだり、交感神経を刺激して代謝を促すなど、健康に役立つ効果が期待できます。さらに、過剰な免疫反応を抑える制御性T細胞を増やすなど、免疫への良い影響もわかってきています。

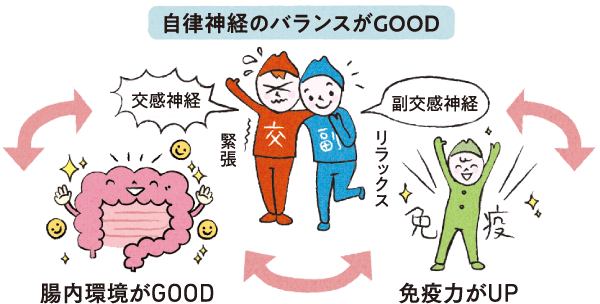

自律神経、免疫力、腸内環境は

それぞれが影響し合う関係

腸内環境も免疫機能も、実は自律神経によりコントロールされています。交感神経と副交感神経がバランス良く働くことで腸の蠕動(ぜんどう)運動が促され、免疫力がアップ。ますます自律神経が安定するという好循環に。年齢とともに副交感神経の働きが下がりやすくなるため、まずは腸活をして3つの良い関係を築きましょう。

いつもの習慣をちょっとだけ工夫

小林先生も実践している簡単腸活集

腸内環境は心がけ次第で何歳になっても改善できますが、継続することが大切です。小林先生が長年続けて効果を実感している、時間帯別"腸活習慣"をご紹介します。

朝 〜MORNING〜

1時間早く起きてみませんか?

いつも朝が慌ただしいという方は、まずは「1時間早く起きること」から始めてみましょう。朝日を浴びて体内時計をリセットしたら、朝の営みをゆっくり、ていねいに行うことが大切です。

朝、できる腸に良いこと

「目覚めの水」をコップ1杯、グイッと飲む

寝起きに水をグイッと飲むことで腸が目覚め、蠕動運動のスイッチがオン。スムーズな排便を促します。冷水でも常温でも、飲みやすい温度でOKです。お通じの悩みがある方は、まずは1週間続けてみましょう。

ゆっくり落ち着いて朝食を摂る

自律神経の働きを活動モードにする役割を担うのが朝食。ゆっくり落ち着いて、しっかり食べることで日中のエネルギー源となり、1日の代謝が高まって肥満対策にも。腸の蠕動運動も活発になります。

昼 〜DAYTIME〜

できるだけストレスフリーを目指しましょう。

仕事や人間関係など、日中の活動ではストレスがつきもの。ストレスは自律神経を乱し、腸の働きを下げる原因にも。なるべく心がとらわれないよう、こまめな気分転換がおすすめです。

昼、できる腸に良いこと

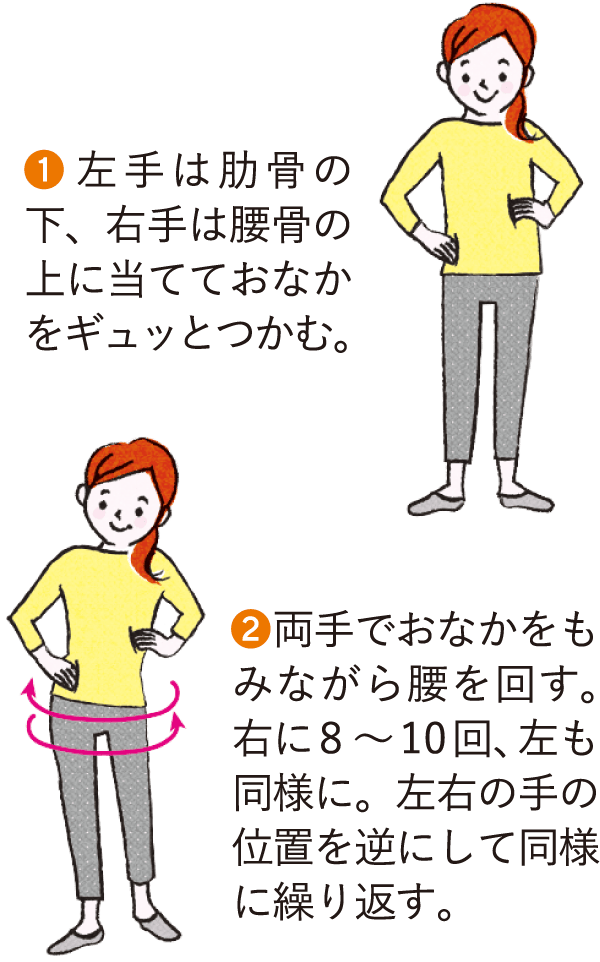

座りっぱなしにならないよう腸を動かす30秒ストレッチを行う

座りっぱなしの体勢は血流が悪くなり、腸の蠕動運動も滞ります。下の腸もみストレッチは、呼吸を続けながらゆっくり行うと、副交感神経の働きが上がり、気持ちも落ち着きます。

無心に熱中する時間を作る

忙しい毎日の中でも、どこかで悩みや不安から距離をおく"無心になれる時間"を作ってみましょう。塗り絵や書道、音楽を聴くなど、自分が楽しめることならなんでもOKです。

小林先生は1日1枚、空の写真を撮っています

「空を見ると心が晴れるので、撮影が日課に。上を向くことで酸素量もアップします」。

夜 〜NIGHT〜

質の高い睡眠を得るための準備をしましょう。

睡眠は、心とカラダのメンテナンスタイム。睡眠の質が低いと、自律神経や腸内環境が乱れ、免疫低下に。就寝前に、リラックスをつかさどる副交感神経を高める習慣を身につけましょう。

夜、できる腸に良いこと

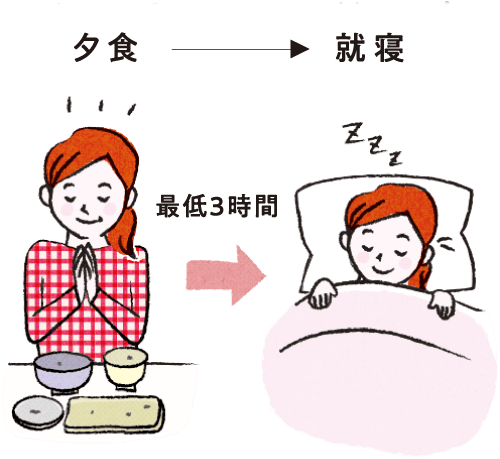

就寝3時間前までに夕食をすませる

就寝直前に食事を摂ると消化・吸収が不完全なため、腸内環境が悪化。緊張をつかさどる交感神経が働き、眠りにつきにくくなります。食事から就寝までは、最低3時間を確保しましょう。

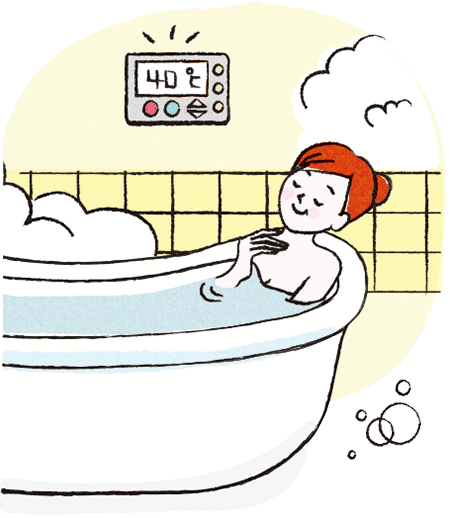

就寝1〜2時間くらい前までに入浴し、ぬるめのお湯につかる

ぬるめのお湯につかることで血流が良くなり、副交感神経の働きが活性化。就寝の頃には手足の末梢から放熱され、心地よい眠りにつけます。熱いお湯は交感神経を刺激するので、夜はNG。

食事 〜MEAL〜

日々の食事にとり入れたい腸活アイデア。

ゆっくりと、よく噛んで食事を楽しみましょう

よく噛むことで唾液量が増え、幸せホルモンであるオキシトシンや、消化吸収に必要なアミラーゼが分泌。免疫力のアップや、満腹中枢が働き食べすぎ防止にも。一口で20回は噛みましょう。

ネバネバ食材とフルーツで善玉菌をサポート

オクラや山芋などのネバネバ食材は、善玉菌のエサとなる水溶性食物繊維が豊富。果物には水溶性・不溶性両方の食物繊維が含まれ、ともにビフィズス菌の働きをサポートします。

腸の能力はまだまだ未知数ですが、心身の健康に大きな影響を与える"要"であることは確かです。免疫や自律神経と比べて、腸は自分でケアしやすい場所でもあります。食事や睡眠の工夫、適度な運動を自分のペースで続けることで、腸の元気もアップ=免疫力アップへとつなげましょう。

小林先生はスクワットを続けているおかげで体形を維持。「どんな対策も継続することが大事です(小林先生)」。

イラスト:イトガマユミ