春の眠りを整えてすこやかな毎日を

「春眠暁を覚えず」という言葉とはうらはらに、睡眠の観点からいうと春は意外にも眠りづらいシーズン。

不安定な春の睡眠と上手に付き合い、自律神経を整える睡眠対策をご紹介します。

春に睡眠不足になるのは必然?

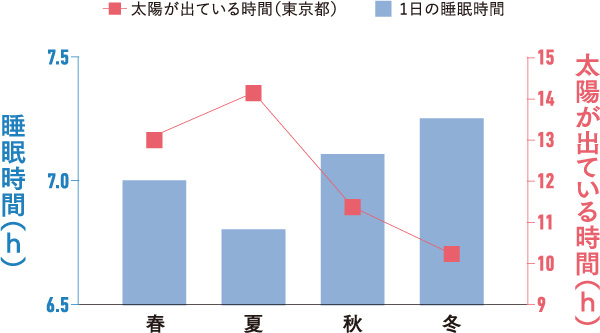

日照時間と睡眠時間の関係

春になると「眠い」「体がだるい」と感じることはありませんか? 睡眠時間は季節(日照時間)によって変化があり、下図のように冬が長く、春から夏にかけて短くなります。明るいと目が覚めてしまうのは人間の習性で、日が長くなるにつれ睡眠時間は短くなっていきます。春に「睡眠不足」と感じるのは必然といえるでしょう。

<季節による睡眠時間の変化>

冬に比べて、春は平均睡眠時間が約15分短くなる

現代日本人の睡眠事情と健康「睡眠とメンタルヘルス」 白川修一郎編(ゆまに書房)、国立天文台天文情報センター暦計算室 参照

50歳前後から落ち始める睡眠力

質の良い睡眠で心身の回復を

睡眠というのは、目を閉じたらスイッチが切れて眠りにつけるというものではありません。脳内にある睡眠をつかさどる睡眠中枢が優位になると眠り、覚醒中枢が優位になると目が覚めるというしくみで成り立っています。体の各所と同様に、50歳前後になると睡眠中枢や覚醒中枢も働きが弱まり、質の良い睡眠をとる力=睡眠力が衰えていきます。睡眠時間の減少や睡眠が深くなりにくくなるのはそのあらわれ。睡眠力低下を緩やかにするには生活習慣を整えることが重要です。

春は家族や自身の環境の変化などもあり、緊張が続いたり、生活習慣が乱れたりしがちです。慣れない状況でストレスが溜まると自律神経にも影響するので、質の良い睡眠を心がけ心身の回復に努めましょう。

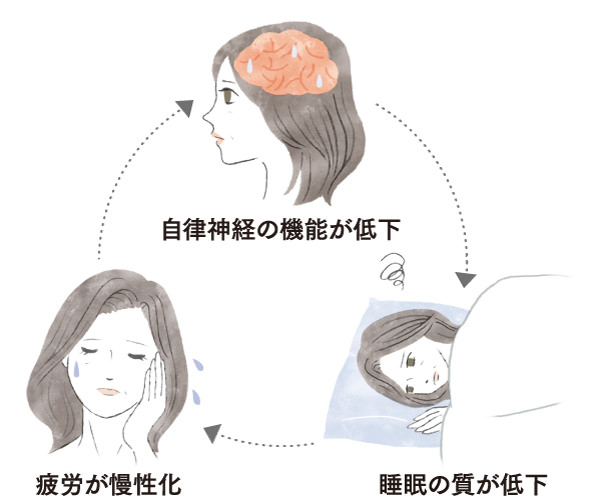

どうして睡眠は大切なの?

睡眠と疲労と自律神経の深〜い関係

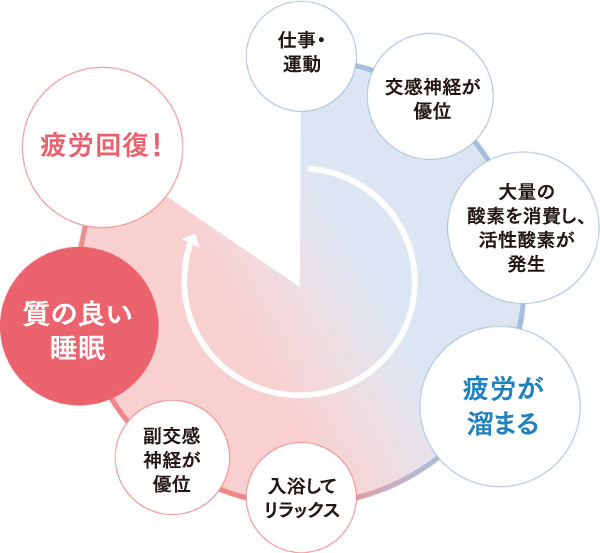

睡眠がとれないと体や脳の回復が追いつかず、翌朝に疲労が残ります。その状態で日中活動して緊張が続くと交感神経が優位になり、自律神経の機能が低下。睡眠中枢や覚醒中枢がうまく働かず、睡眠の質がさらに低下して疲労が慢性化するという悪循環に...。疲労と自律神経、睡眠は互いに影響し合っているのです。

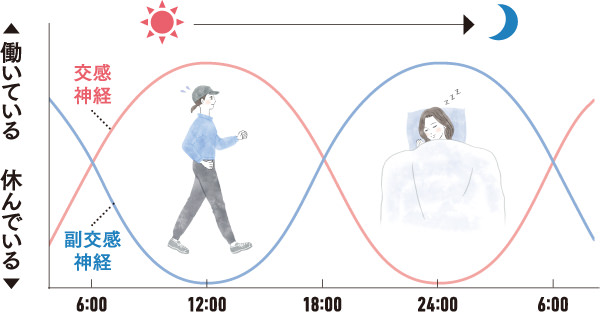

■ 自律神経って?

「自律神経」とは、意思とは関係なく自律的に働く神経で、生きていくうえで欠かせない活動(呼吸や体温、消化、代謝、排泄など)を維持し、機能を調整しています。活動するときに働く「交感神経」と、休息やリラックスをするときに働く「副交感神経」の2つに分けられ、時間帯や場面に合わせてバランスを変化させながら機能しています。

<1日の理想的な自律神経のリズム(イメージ図)>

疲労は日々の睡眠で回復している

睡眠の役割は体と脳のクールダウンとメンテナンスです。日中に活動した体と脳を冷やして休ませ、成長ホルモンを分泌して細胞の修復などを行い、疲労を回復します。夜、時間がかからず眠りにつけ、トイレに行ってもまたすぐに眠れ、起床時はすっきり。日中ほぼ眠くならない状態であれば「質の良い睡眠」がとれています。

眠る1〜2時間前にややぬるめ(38〜40度)の湯船に10〜20分つかるのがおすすめ。お風呂から上がって少したって汗が引き、体の深部の体温が下がり始めたときに就寝するとスムーズに眠りにつくことができる。

春を気持ち良く過ごすための

自律神経を整える睡眠対策

ポカポカと気持ち良い陽気の中、行事やイベント、環境の変化で緊張が続く春。朝や日中の眠気対策、気持ちの切りかえ方についてご紹介します。

気持ちの良い陽気なのに

朝、すっきり起きられない!

20分の二度寝をおすすめします。最初に目覚めたときカーテンを開けるか部屋の照明をつけて少し明るくし、浅い眠りを楽しみましょう。20分後にはすっきり気持ち良く起きられるはず。ただし、二度寝は一回だけ。それでも眠いときは睡眠時間の見直しを。

仕事に子どものお弁当作り...

睡眠時間がとれない!

いっぱいいっぱいの状態が続くとストレスが溜まり、精神的・肉体的に疲労します。まずは、今の自分が何に重きを置きたいのか、生活を見直しましょう。寝る時間を作ってすっきりした頭で物事に取り組めば、自分のパフォーマンス(能力)を100%出せ、効率良く進めることができるでしょう。でも「今は少しパフォーマンスを落としてでも時間を割いて取り組みたい」という事柄があるなら、期間を決めて集中するなど、優先順位を考えて無理のないように。

ランチの後、

いつも眠くなっちゃうのよね

14時頃に眠気がくるのは自然な現象。ランチ後から15時までに仮眠をとると良いでしょう。ベルトなどは緩めていすに座り、背もたれに寄り掛かる、または机にふせて20分程度、浅い眠りの段階で覚醒するとシャッキリします。

日中の緊張が解けたのか、

帰りの電車でついウトウト

本来、夕方は覚醒度が高い時間帯なので、夕方眠くなる人は睡眠が不足している状態です。夜の睡眠時間を増やすか、ランチ後の昼寝を習慣化するなどして、自分のベストな睡眠時間を見つけましょう。

新しい環境で緊張の連続。

ベッドに入っても目が冴えて眠れない

寝る30分〜1時間前にはスマートフォンなどの電子メディアから離れて、雑誌を見たり、音楽を聴いたり、家族との会話、ストレッチやヨガで体をほぐすなど、自分なりにリラックスする時間を持ちましょう。

坪田先生からのメッセージ

睡眠の良し悪しを決めるのは、生活習慣、寝室の環境、ストレス解消の3つ。寝室は寝るだけの部屋にするのが良く、寝るときはできるだけ暗く静かに、春は18〜22度くらいの室温が快適です。生活習慣の改善はできることをひとつ、まずは1週間やってみましょう。無理なく続けることがストレスを軽減し、質の良い睡眠につながります。

イラスト:中村奈々子