腸活ですっきり体質を目指そう!

同じ食事をしていても、溜め込みやすい人と溜め込みにくい人がいるのはなぜでしょう?

そこには、腸内フローラ(腸内細菌叢(そう))が深くかかわっています。腸内環境を整えることで、すっきりしやすい体質になれる秘訣を、腸研究の第一人者・内藤裕二先生に伺いました。

食べているのに

すっきりしやすい人の

腸の循環

1

善玉菌+食物繊維などを多く含む食品を組み合わせて食べるシンバイオティクスを実践している

![]()

2

善玉菌が活性化して短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)を産出。腸内が弱酸性になり、善玉菌が棲みやすい環境になる

![]()

3

短鎖脂肪酸の働きで脂肪の蓄積を防ぎ、過剰な食欲を抑制

![]()

4

腸内細菌のバランスが整い、お通じもスムーズに。代謝しやすくなり、食べても消費しやすいカラダになる

腸TOPIC

日本人が注目すべき菌を発見!

短鎖脂肪酸を産出する菌の1つ「ブラウティア菌」。内臓脂肪が少ない日本人に多く見られることがわかり、研究が進められています。

すっきりしやすいカラダの

鍵を握るのは腸内環境

ダイエットがうまくいかないのは、体質や年齢のせいと諦めていませんか? 実は、溜め込みやすさを左右するのは腸内フローラの状態が大きく介在し、心がけ次第で改善が可能です。

腸には40兆個とも100兆個ともいわれる菌が生息し、私たちが食べたものの影響を色濃く受けています。動物性脂肪を多く摂れば、動物性脂肪をエサにする悪玉菌が増え、腸内環境が悪化。近年の食の欧米化が腸内フローラを乱す一因であるほか、日本人は倹約遺伝子を持ち、内臓脂肪が溜まりやすいといわれています。

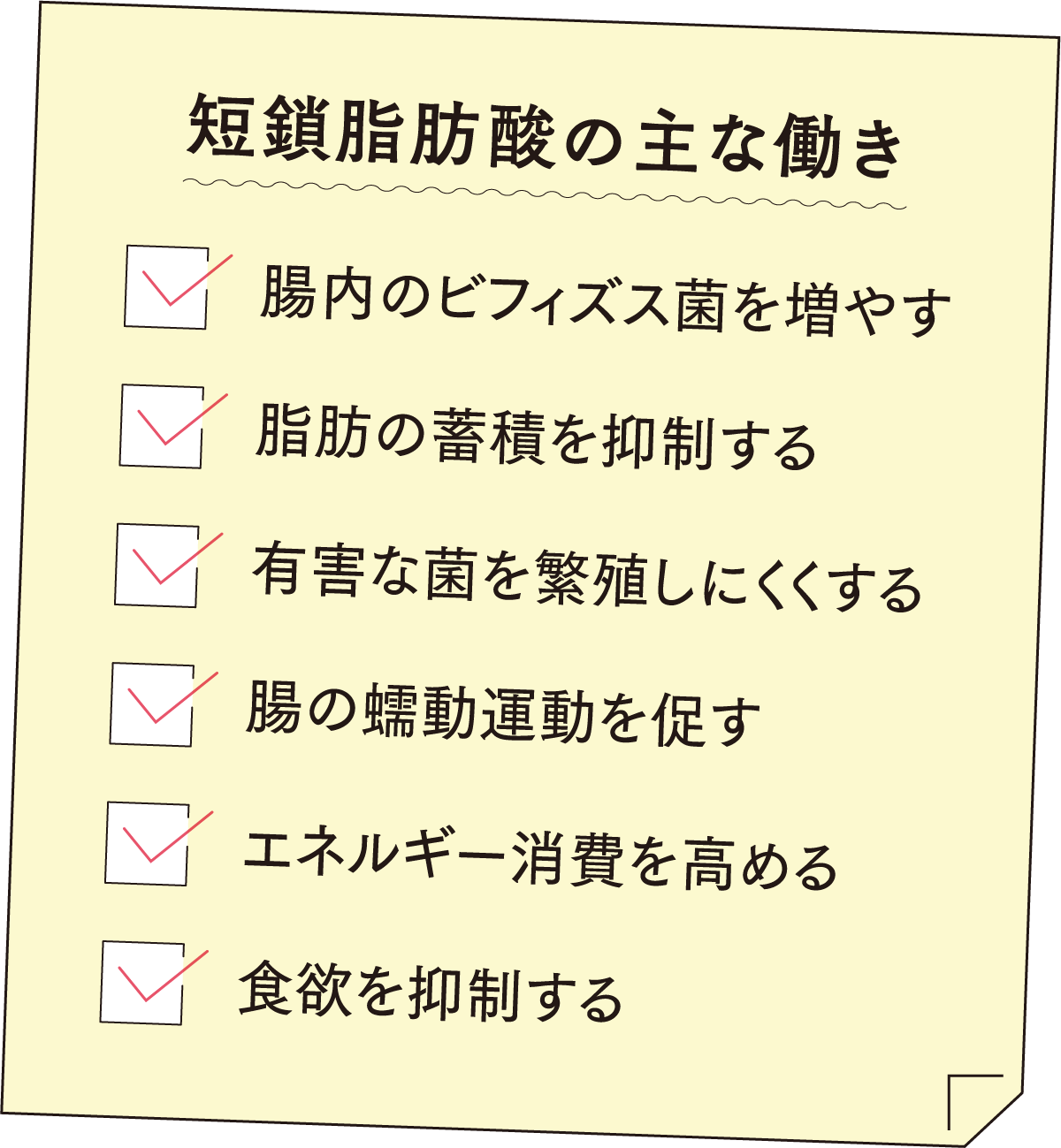

一方、健康な人の腸内では、善玉菌によってすっきりしやすい体質を作る良い循環が起こっています。その鍵を握るのが、ビフィズス菌などの善玉菌が作り出す「短鎖脂肪酸」です。私たちの全身の細胞には短鎖脂肪酸の受容体があり、大腸から届くシグナルでカラダの機能を調節。脂肪の蓄積を防いだり、過剰な食欲を抑えたりと、さまざまな健康効果が報告されています。すっきりしやすいカラダ作りに欠かせない存在といえます。

\監修・内藤裕二先生が毎日続けている腸活習慣/

すっきりしやすい体質を目指す

3つのおすすめ腸活習慣

「腸内環境を整えるには、食事をはじめ、睡眠や運動など1日の生活リズムが大切」(内藤先生)。先生が実践している腸活習慣を参考に、自分に合ったやり方をとり入れましょう。

1. 朝のスペシャルスムージーで食物繊維を賢く摂取する

食物繊維は良い菌を増やし、その人オリジナルの良い腸内環境を作ってくれる重要な栄養素。でも忙しい朝に毎日サラダなどを用意するのは大変です。そこで、内藤先生は食物繊維たっぷりのスムージーを考案。毎朝の1杯で、不足しがちな食物繊維を手軽にしっかり補給できます。

基本の材料はバナナ1本、豆乳200ml、青汁粉末、ハチミツ、食物繊維のサプリメント5g(お好みでえごま油、きな粉)。すべてをミキサーなどで混ぜればOKです。

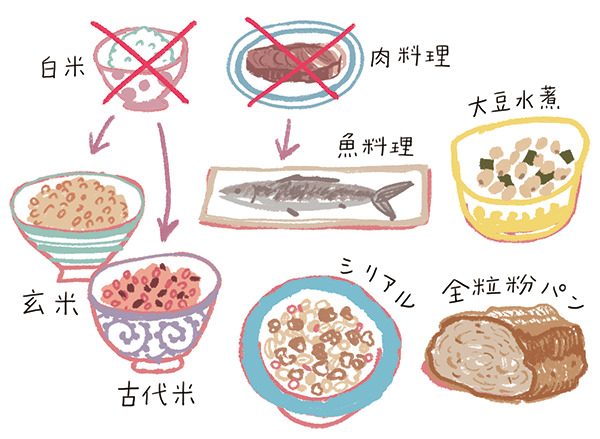

2. 玄米などの全粒穀物を主食に、おかずは野菜、魚、豆が中心

食物繊維の摂取量を底上げするため、主食に注目。白米ではなく玄米や古代米、パンは全粒粉やライ麦を使ったものを選ぶと良いでしょう。たんぱく源は、魚や大豆製品がおすすめ。大豆は、腸内細菌が利用しやすい発酵性の食物繊維も豊富です。

3. 質の良い睡眠や軽い運動で体内時計を整える

睡眠不足で体内時計がずれると、腸内環境の乱れにつながります。睡眠の質を上げるためにも、翌朝の起床時間の7時間前に就寝時間を設定し、その3時間前までに食事をすませましょう。また、適度な運動も腸の蠕動(ぜんどう)運動を促すのでおすすめです。できるだけ階段を使うなど、日常の活動量を上げる工夫をするだけでもOKです。

\スーパー善玉菌/

「短鎖脂肪酸産生菌」を腸内に増やすことがポイントです

短鎖脂肪酸には、「酢酸(さくさん)」「酪酸(らくさん)」「プロピオン酸」の3つがあります。酢酸は、ビフィズス菌やブラウティア菌が代謝して作りますが、酪酸とプロピオン酸は、複数の菌の連携によって作られます。いろいろな種類の食物繊維をたくさん摂り、有用な菌を増やしていくことが肝心です。

イラスト:かくたりかこ