年々、捻挫・打ち身が治りにくくなるのは、なぜ?

段差でつまずいたり、ぶつけたりすることで起こる捻挫や打ち身。昔に比べると、あざや腫れなどが治りにくくなっている気がしませんか? その理由や対策を解説します。

12月は、大掃除の最中に高いところから落ちて、捻挫や打ち身などのけがをする方が増える時期です。そこで、あざや腫れなどの症状を長引かせないための適切な処置などについて、整形外科専門医・大川孝先生にお聞きしました。

INDEX

「年々、捻挫・打ち身が治りにくくなるのは、なぜ?」Q&A

年々、捻挫・打ち身が治りにくくなるのは、なぜですか?

皮膚の再生能力が低下し、治りにくい状態になるためです。

年齢を重ねると、ターンオーバーの低下によって角層が厚くなる一方、コラーゲンやエラスチンなどの肌の弾力を保つ成分が減少して皮膚(表皮・真皮)は薄くなります。また、血管の弾力が低下して脆(もろ)くなります。すると、ちょっとした捻挫や打ち身でも毛細血管が損傷し、あざや腫れが生じやすくなります。さらに、皮膚の再生能力が年々低下するため、あざや腫れなどの症状が長引いてしまう方も増えます。

医療機関を受診すべき症状を教えてください。

1週間以上腫れや痛みが続くなら整形外科を受診しましょう。

捻挫や打ち身になったときは、できるだけ早く整形外科を受診することをおすすめします。自宅で家具などに足の小指をぶつけて、大したことはないと医療機関に行かないでいたら、実は骨折していたというケースもよくあるからです。ぶつけたり、ひねったりしたところの腫れや痛みが1週間たっても治まらない場合は、ただちに整形外科を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。

骨折をしている場合も多いので、自分で判断せずに、診療を受けるようにしましょう。

「捻挫は癖になる」というのは本当ですか?

きちんと治っていないと、癖になることがあります。

以前、くじいたことのある足首が、再びくじきやすくなることは確かによくあります。きちんと治っていない状態で足首を動かしてしまうと、靭帯(じんたい)がさらに損傷し、また捻挫が起こりやすい状態になってしまうのです。たかが捻挫とあなどらず、整形外科を受診することが大切です。特に気をつけたいのが、痛みを避けて動かさないようにすることで足首周辺の筋肉が硬くなり、かえって痛みが続いてしまうこと。整形外科医や理学療法士の指導の下、適切なタイミングで適度に足首を動かすことは筋肉の柔軟性を保つためにも重要です。

寒くなると古傷が痛むのはなぜですか?

気温や気圧の変化で、痛みを引き起こす物質が分泌されるという説があります。

寒くなったり雨が降ったりすると、普段は気にならない古傷が痛むという方は多いようです。原因は明確にはなっていませんが、気温や気圧の変化によって交感神経が活発化し、炎症反応を引き起こす物質の「ヒスタミン」が過剰に分泌され、痛みが生じるという説があります。けがをした部位が、表面的には治っているように見えていても、体内では十分に治りきっていないサインではないかとも考えられています。

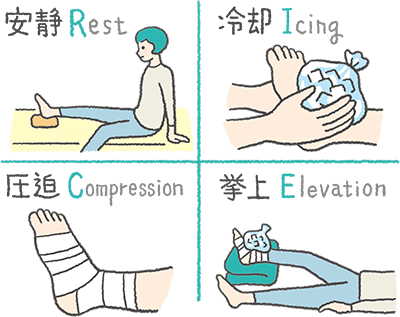

捻挫、打ち身を⾧引かせない正しい手当を教えてください。

4つの応急処置をおすすめしています。

症状を長引かせないために、「RICE(ライス)」と呼ばれる応急処置を行いましょう。古傷を残さないためにも有効です。

Rest(安静)

痛みが悪化しないよう、無理に動かさないことが大切。捻挫なら添え木などを当てて固定しましょう。

Icing(冷却)

腫れや痛みを抑えるため、氷を入れた容器(氷のうなど)でけがをした部位を冷やしましょう。冷却ジェルシートなどでは十分に冷やす効果がないため、おすすめできません。また、捻挫や打ち身になったばかりのときは湯船に長くつかるのは避けましょう。患部があたたまることで血管が拡張して血流が良くなると、腫れや痛みが悪化するリスクがあります。

Compression(圧迫)

内出血や腫れを抑えるため、けがをした部位をテープや包帯などで巻いて圧迫しましょう。

Elevation(挙上:きょじょう)

けがをした部位を心臓より高くすることで、内出血による腫れを抑えます。足の場合は、台やクッションなどに足をおき、心臓よりも高い位置に上げましょう。

大掃除中のけがを防ぐためにできることはありますか?

転倒しにくい工夫をしながら、焦らず時間をかけて掃除をしましょう。

年末は電気のかさを拭くなど、普段は行わない高い場所の掃除をするために、椅子などに上ることも多くなります。東京消防庁のデータ※によると、12月は掃除中のけがによる救急搬送者が急増し、他の月の約2倍になることがわかっています。私のクリニックでも、椅子などから落ちてけがをする患者さんが多い印象です。けがを防ぐためにも、掃除は時間に余裕をもって焦らず行うことが大切です。また、椅子などに上るときは、スリッパは脱ぎ、素足かすべり止めの付いた靴下を履くなど、できるだけ転倒しにくい工夫をしましょう。

※参考:東京消防庁ホームページ

まとめ

捻挫や打ち身は「そのうち、治るだろう」と放置しがちです。まずは、けがの防止を心がけて、けがをしてしまった場合は適切な処置をして症状を長引かせないよう注意しましょう。

イラスト:本田佳世