冬にむくみが起こりやすいのは、なぜ?

寒くなると体が冷え、脚や顔がむくみやすくなります。むくみは血管の状態が関係していて、生活習慣が原因であることも多いようです。むくみについて、原因となる生活習慣やチェック方法、対策などをご紹介します。

人と飲食をする機会が増える冬は、むくみが起こりやすい時季です。顔や脚、それぞれどんなケアが良いのでしょうか。循環器内科が専門で、むくみに詳しい赤澤純代先生にお聞きしました。

INDEX

「冬にむくみが起こりやすいのは、なぜ?」Q&A

むくみが起こる原因はなんですか?

加齢などに伴い、血管の状態が悪くなることが関係しています。

むくみとは、全身に張りめぐらされた毛細血管の中の水分が血管の外にしみ出し、皮膚の細胞と細胞の間のすき間である「間質(かんしつ)」に余分な水分が溜まった状態のことをいいます。原因はさまざまですが、血管の状態が関係しています。健康な血管であれば血管内皮(ないひ)細胞に壁(へき)細胞がしっかりと密着しているので、むくみは生じにくくなります。しかし、加齢をはじめ、さまざまな原因で血管内皮細胞から壁細胞がはがれやすくなると、余分な水分が漏れ、むくみが生じやすくなるのです。これが、むくみやすさを左右する要因です。

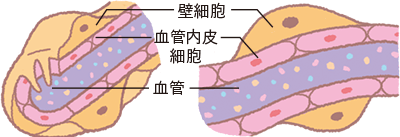

健康な血管のイメージ

毛細血管は内側の「血管内皮細胞」と外側の「壁細胞」の2層構造になっています。健康な血管なら、血管内皮細胞と壁細胞がしっかり密着し、血管内皮細胞同士も密着します。そのため、血管内の成分は漏れ出しにくく、むくみが生じにくい状態です。

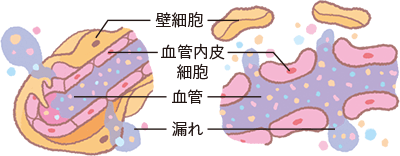

むくみが生じやすい血管のイメージ

加齢や乱れた生活習慣などによって、毛細血管の内側の「血管内皮細胞」に密着していた「壁細胞」がはがれやすくなり、血管内皮細胞同士も緩みやすくなります。そのため、余分な血管内成分が漏れ出し、むくみを引き起こすリスクが高まります。

冬にむくみが起こりやすいのはなぜですか?

寒さによる血行不良や、食事の影響によるものです。

冬は冷えで血行不良が起こりやすくなり、むくみやすい季節です。寒さで蓄積しやすくなった脂肪細胞が肥大化し、血管が圧迫されて血液のめぐりに影響が出て、むくみが起こりやすくなります。また、年末年始は人と食事をする機会が増える方も多いでしょう。お酒や甘いもの、脂質や塩分の摂りすぎは血液のめぐりに影響し、むくみを誘発することがわかっていますので注意が必要です。さらに、寒さから運動不足になりがちなことも、原因の一つです。

朝、顔がむくむことがあるのはなぜですか?

就寝中に重力で水分が顔に溜まることが原因です。

夜は寝ている間に重力で顔に水分が溜まりやすくなります。特に、過度な飲酒をした翌朝、顔のむくみを感じる方は多いでしょう。これは、血中のアルコール濃度が高くなることで血管が影響を受け、血管から水分が漏れやすくなるためです。また、睡眠不足で自律神経が乱れ、血液のめぐりに影響を及ぼして顔がむくむことがあります。顔のむくみ解消には鎖骨や耳周辺のマッサージがおすすめです。

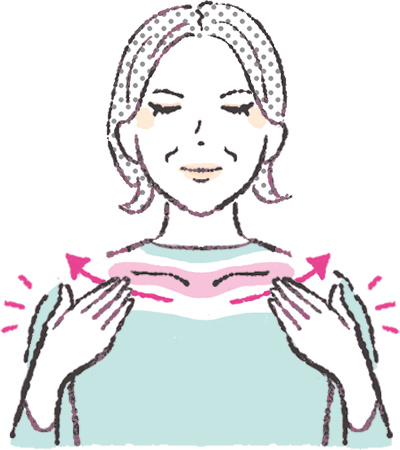

鎖骨のマッサージ

鎖骨の奥には、頭頸部や全身を巡ったリンパ管が静脈に戻る部位があるので、その部分をほぐして、リンパや血管の流れを促すマッサージをすることはむくみ解消に役立ちます。指の腹で鎖骨のまわりをやや強めに押しましょう。

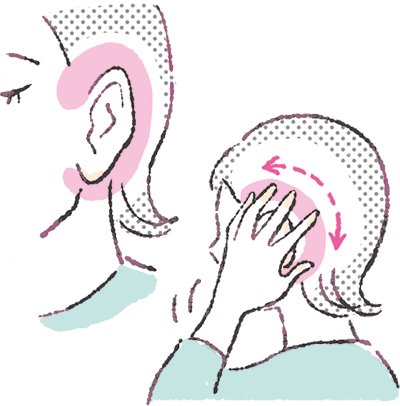

耳周辺のマッサージ

耳のまわりは毛細血管が少なく、ツボが多数ある場所のため、積極的にほぐすことで顔の血行が良くなり、むくみ対策に有効です。耳のまわりを指の腹で押しながら回しましょう。

夕方になると脚がむくむのはなぜですか?

座りすぎなど、同じ姿勢の継続が原因です。

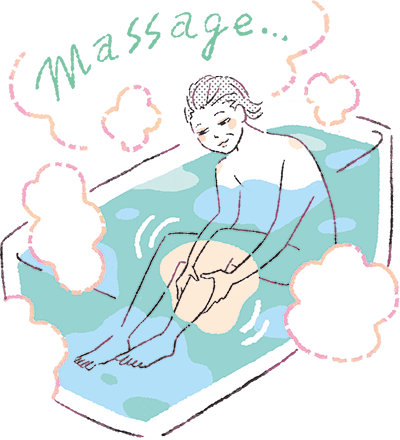

日中に座っている時間が長く、体を動かさずにいると重力で水分が脚元に溜まり、夕方になると脚がむくみやすくなります。脚のむくみの解消には、入浴中など体があたたまった状態でふくらはぎやひざの裏をていねいにマッサージすることをおすすめします。"第二の心臓"ともいわれるふくらはぎは、血液を心臓に押し戻す重要な役割を果たしています。また、ひざの裏もリンパの流れが悪くなりやすい部位です。動くために大切なひざは生活の質を維持向上させる要であり、そのケアは人生100年時代に重要なことです。

むくみを改善するためにできることはなんですか?

食事や運動など、生活習慣を見直しましょう。

むくみやすい体質を改善するためには、血管を健康に保つことが大切です。年齢を重ねていても、食事や運動などの生活習慣次第で、血管へのダメージを抑えることができます。

むくみを起こしやすい生活習慣チェック!

以下の習慣は、血管の老化をまねき、むくみを起こしやすいといえます。また、交感神経が優位になるような不規則な生活はむくみの原因です。以下のチェックリストでチェックの数が多かった方は特に、血管の健康を意識した生活を心がけると良いでしょう。

✓ 濃い味付け、塩辛い食べ物が好き

✓ ケーキやアイスクリームなどの洋菓子をよく食べる

✓ お酒を毎日、たくさん飲む

✓ 日常的に運動をしていない

✓ 睡眠不足気味である

✓ 入浴はシャワーですませる

また、減塩を意識するとともに、塩分を排出する働きのあるカリウムが多く含まれる野菜や果物を積極的に摂取することもむくみ改善に有効です。ただし、腎臓に疾患がある方はカリウムを制限する必要があるので注意しましょう。緑茶やコーヒーなど、利尿作用がある飲み物の摂取もむくみの改善に役立ちます。

むくみのチェック方法を教えてください。

すねを押す方法と舌の状態を見る方法があります。

脚のむくみを確認する「圧痕(あっこん)」

「圧痕」と呼ばれ、医療機関でも行われる診断方法です。すねの真ん中を指で10秒間押し、へこんだまま40秒以上元に戻らないなら、医療機関を受診すると良いでしょう。心臓や腎臓、肝臓などの疾患が背景にある場合があります。また、1週間以上むくみの状態が続くようなら、医師に相談しましょう。

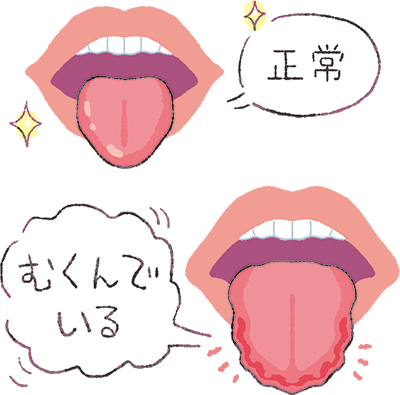

舌の状態を見る「舌診(ぜっしん)」

「舌診」は、東洋医学で使われる診断方法です。舌に歯形がついている状態を歯痕(しこん)といいますが、歯痕が生じている方はむくみが起こっている可能性があります。これは、水分が溜まることで舌が大きく膨らみ、常に歯が舌に当たるようになるため。なお、歯のくいしばりなどで歯形がつく場合は除外します。

「たかがむくみ」と軽視し、症状を放っておく方も多いかもしれません。しかし、病気が背景にあるむくみでないのならば、生活習慣を見直すことで症状の改善が可能です。これを機会にぜひむくみ対策を始め、気になることがあれば医療機関を受診しましょう。

イラスト:本田佳世