見落とさないで! 血糖値のことがわかる数値はひとつじゃない

どう見れば良いのかイマイチわからない健康診断の結果を、検査項目のひとつひとつに焦点を当てて徹底解説する「健康診断のミカタ」。今回は毎日の食事と密接にかかわる血糖値を取り上げます。

たくさんの数値が並ぶ健康診断の結果表。

奥が深いその世界へ、この2人がご案内します。

ちょっと天然な女の子、せっちゃん

なんでも知ってる物知りの男の子、はっくん

そもそも血糖って何だっけ?

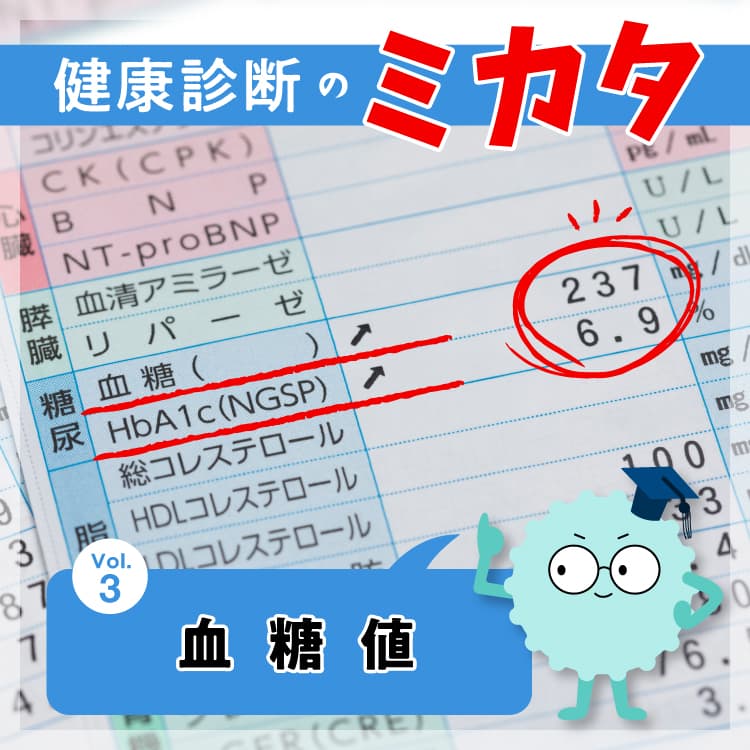

私たちが日々食べるごはんやパン、麺といった炭水化物は、体内で分解され、ブドウ糖となって血液中に送り出されます。血糖とは、この血液中にあるブドウ糖のこと。そして血糖の濃度(血液1dL中に何mgのブドウ糖が含まれているか)を示すのが血糖値です。

食事によって血糖値が高くなると、膵臓(すいぞう)がインスリンというホルモンを分泌。血糖をエネルギー源として各細胞に取り込ませたり、余った分は筋肉や脂肪に溜め込むように促して血糖値を下げていきます。

どう違う?空腹時血糖値とHbA1c

健康診断の結果を見てみてください。血糖の状態を見る数値は、実は血糖値だけではありません。一般的には「空腹時血糖値(または随時血糖値)」と「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」という数値が並んでいるはず。この違いを簡単に説明すると・・・。

●空腹時血糖値

10時間以上食事を摂っていない状態で測った血糖値

●随時血糖値

食後の経過時間を問わずに測った血糖値。主に、空腹時血糖値が測れない場合に用いられます。

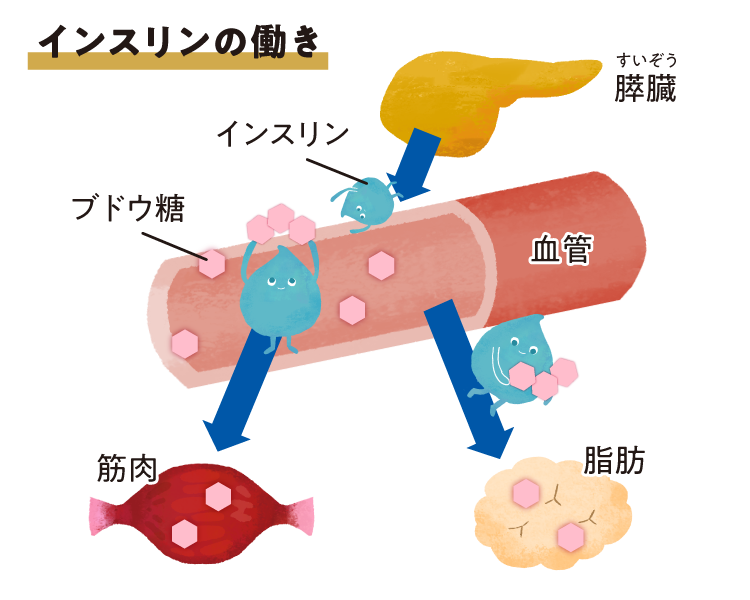

●HbA1c

赤血球のヘモグロビンと結びついて糖化ヘモグロビンとなる血糖の性質を利用し、血液中にどのくらいの割合で糖化ヘモグロビンが存在しているかを求めた数値。

この数値には、1~2ヵ月前から採血した日までの平均血糖値が反映されるため、次のことがわかります。

・HbA1cが低い=適正な血糖値の状態が続いている

・HbA1cが高い=血糖値の高い状態が続いている

健康診断で良い結果を出そうと直前で頑張ったとしても、HbA1cで普段の生活がバレてしまうというわけですね。

では次に、健康診断の血糖値の数値について見ていきましょう。

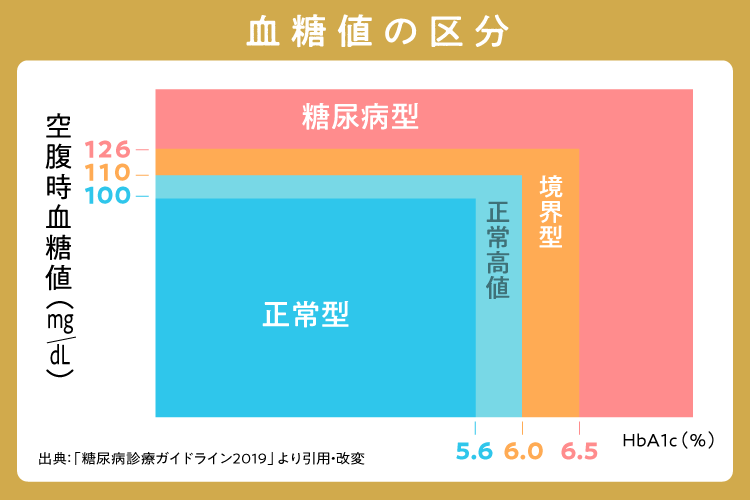

上のグラフのように、空腹時血糖値100mg/dL未満かつHbA1c5.6%未満が、健康的な数値の範囲。どちらか一方でも数値が高い場合は、糖尿病が疑われます。自分で判断することなく、健康診断の判定にしっかり従いましょう。

\健康診断では見つかりにくい/

「食後高血糖」に気をつけて!

血糖値は、食後2時間ほどで下がるものですが、なかなか下がらない人もいます。食後に長く続く高血糖状態は「食後高血糖」と呼ばれ、糖尿病へと進むリスクが高いといわれています。

健康診断では空腹時血糖値を測ることが多く、食後血糖値を測ることはなかなかないもの。年々健康診断で空腹時血糖値が上がっていると思ったら、早めに医師に相談してみるのがおすすめです。

高すぎがまねく健康リスクは?

血糖値が高い状態が続くと、膵臓に大きな負担が掛かるうえに、血管を傷めて動脈硬化が進むなど、体にさまざまな悪影響を及ぼします。さらに糖尿病に至ってしまうと、食事に制限が必要になるなど、生活まで変えなければいけない事態にも。

糖尿病には大別すると2種類あります。自己免疫疾患のひとつでインスリンが分泌されなくなる「Ⅰ型」。遺伝因子と環境因子が混ざり合って発症し、徐々にインスリンが分泌されなくなったり、体が反応しにくくなる「Ⅱ型」。そのうち圧倒的に多いのが、普段の食生活や肥満が大きくかかわっているⅡ型糖尿病です。

血糖値が気になると感じたら、BMIもチェックして早めに対策を始めましょう。

高めの血糖値対策ガイド

ずっと健康で過ごすには、血糖値を正常に整える対策が重要です。ぜひ今日からでも対策をとり入れてみてください。

*血糖値が正常~境界型の人とⅡ型糖尿病の人におすすめの対策です。

Ⅰ型糖尿病の人やⅡ型でも肥満傾向にない人は医師と相談してください。

1. 標準体重をキープ

肥満によって内臓脂肪が増えると、インスリンの働きが悪くなることがわかっています。食生活を見直してBMI25未満をキープしましょう。

2. 膵臓 にやさしい生活

膵臓は、食事に応じてインスリンの分泌量を調整しているため、一気に食べると大きな負担に。食事はゆっくり良く噛んで食べましょう。また、血糖値の上昇が緩やかな低GI食品や、食物繊維を多く摂るのもおすすめです。

3. 筋肉量UP

血糖値が高いとインスリンは、余分な血糖を筋肉や脂肪に溜め込むように指示します。筋肉量を増やすことで、この余分な血糖を溜め込む場所が増やせるうえに、インスリンの働きも高められます。

4. 適度な運動

適度な運動は、インスリンの働きを高めることがわかっています。特に食後の軽い運動は、血糖値を下げるのに効果的。ぜひ食後の散歩を習慣に!

筋肉をつけたり、運動したりすることは、血糖値のコントロールや肥満解消になって一石二鳥なんだ。積極的に取り組んでいこう!

上手に健康診断を活用するコツ

■健康診断の判定の指示にしっかり従う

■健康診断の結果をベースに、生活習慣を見直す

■健康診断の結果は、その年だけでなく、2年前、1年前と比較して見る

■基準値とされる数値内でも2年前、1年前から悪化している数値があれば対策を検討する

次回【9月5日(火)リリース】予告!

善玉が多ければ良いというわけではない!?

次回はバランスも見ておきたい「コレステロール」を取り上げます。