お酒を飲まない人も要注意!? 肝臓にまつわる3つの数値

どう見れば良いのかイマイチわからない健康診断の結果を、検査項目のひとつひとつに焦点を当てて徹底解説する「健康診断のミカタ」。今回は最も大きな臓器である肝臓の数値を取り上げます。

たくさんの数値が並ぶ健康診断の結果表。

奥が深いその世界へ、この2人がご案内します。

ちょっと天然な女の子、せっちゃん

なんでも知ってる物知りの男の子、はっくん

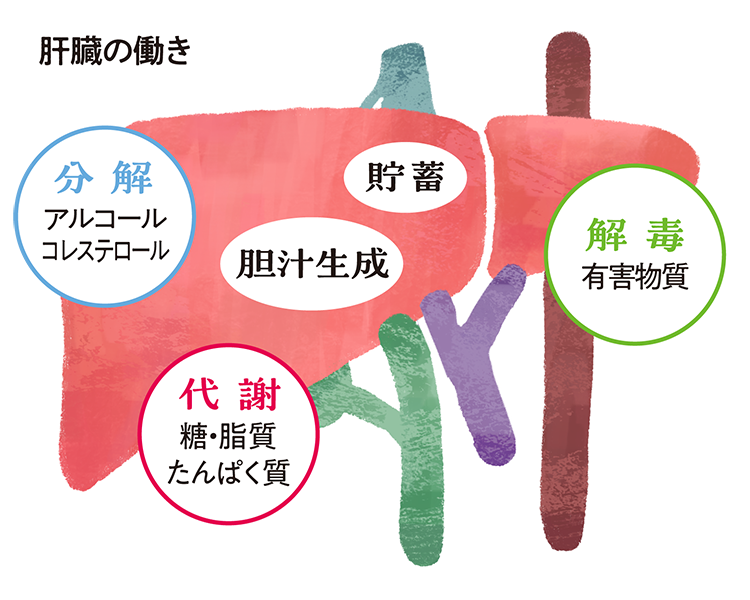

肝臓ってどんな働きをしている?

肝臓は重さが1kg以上もある最も大きな臓器。アルコールを分解するイメージが強い臓器ですが、それ以外にも多くの働きを担っています。主なところでは、糖やたんぱく質、脂質の「代謝」、有害物質を分解して無毒化する「解毒」、脂肪などの消化を助ける「胆汁の生成」、中性脂肪などの「貯蓄」。大きいことには、それだけの理由があったのですね。

肝臓にまつわる3つの数値って?

健康診断では、肝臓の状態を3つの数値で検査します。それぞれの数値が何を示しているのかというと・・・。

●AST(GOT)

ASTは肝臓でつくられる酵素の一種で、肝臓のほか、筋肉や赤血球の中にも存在します。肝臓の細胞が壊れると、血液中に放出されるため、AST値が基準値より高い場合は肝臓の細胞に何らかのトラブルがある可能性があります。

●ALT(GPT)

ASTと同じく肝臓でつくられる酵素の一種ですが、ASTと違い、ほとんどが肝臓にあります。このため肝臓の状態があらわれやすく、基準値より高い場合は肝臓のトラブルが疑われます。

●γ-GT(γ-GTP)

たんぱく質を分解し、肝臓の解毒作用にかかわる酵素の一種。肝臓や胆道にトラブルがあると数値が高くなります。またアルコールの飲みすぎによっても高くなります。

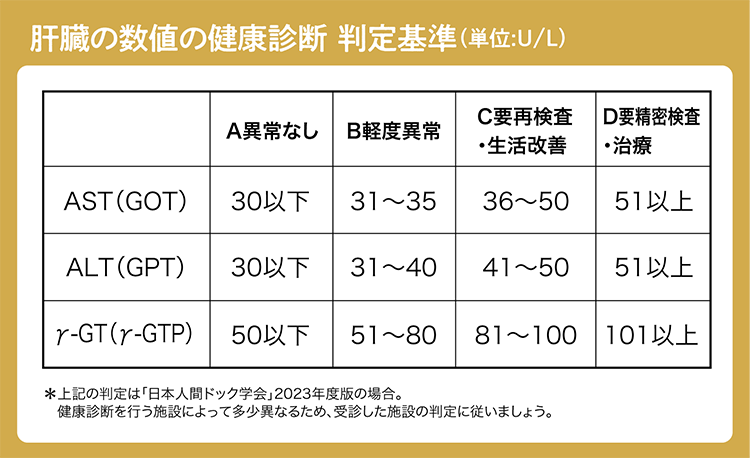

では、健康診断での判定基準を見てみましょう。

この3つの数値は、それぞれ単独で判定されるだけでなく、例えばALT値よりAST値が高い場合は急性の肝障害が、AST値よりALT値が高ければ慢性の肝障害が疑われるなど、総合的に判断されます。

高すぎがまねく健康リスクは?

さまざまな働きを担っている肝臓のことなので、少しでもトラブルがあればすぐに自覚症状がありそうな気がしますが、実際にはほとんどありません。これがやっかいなところ。

気づかない間に、脂肪が溜まりすぎたり、炎症が起きたりして機能が低下。疲れやすい、食欲がないといった自覚症状が出たときには、かなり肝障害が進行してしまっていることが多いのです。

それを防ぐためにも健康診断の数値はしっかりチェックし、診断結果の指示に従いましょう。

基準値内でも要チェック。気になる肝臓数値の対策ガイド

何かトラブルがあっても自覚症状がほとんどない一方で、肝臓は再生能力が高いのも特徴。健康診断で年々肝臓の数値が上昇している場合でも、対策をすることで数値の改善が期待できるのです。気になったら早速、対策を始めましょう!

■お酒を控える

肝臓に負担を掛ける大きな要因のひとつがアルコール。飲酒量が多いほど、また飲酒期間が長いほど肝臓の障害が進行しやすいといわれています。目安量は1日当たり日本酒なら1合、ビールなら中ビン1本程度にし、休肝日を設けましょう。食事をしてからアルコールを飲むように習慣化することも、飲酒量を抑えるひとつのアイデアです。

お酒をまったく飲まない人でも

肝臓の数値が悪くなることも。

肝臓の数値が良くないと、お酒の飲みすぎだと思いがちですが、実はまったくお酒を飲まない人でも数値が悪くなることがあります。

その要因が食べすぎ、運動不足、肥満(特に内臓脂肪型)。肝細胞の30%以上に中性脂肪が溜まると「脂肪肝」と診断され、放置すると肝炎に至ることも。

肝臓の数値が気になったら、生活全体を一度見つめ直し、整えていくことが大切なんですね。

■食べすぎや食事の偏りを抑える

食べすぎると肝臓の機能に負担を掛けるほか、脂肪を溜めすぎてしまうことにも。バランス良く、ボリュームも適度な食事を心がけましょう。肝臓の働きを活発にするタウリン(イカやタコなどに豊富)を積極的に摂ることもおすすめです。

■身体活動量を増やす

運動が苦手な人でも、意識すれば普段の生活で身体活動量を上げることができます。例えば遠回りして買い物に行く、床の雑巾掛けをする、家の階段ののぼり下りを増やすなど。運動が嫌いでない場合は、筋トレをして基礎代謝量を上げることも肝臓の数値の改善に役立ちます。

■睡眠不足やストレスを解消する

肝臓は自律神経によってコントロールされているため、睡眠不足や過度なストレスによって自律神経が乱れると機能が低下するといわれています。24時間働く肝臓のためにも、趣味や運動でストレスを溜めないようにしていきましょう。

いろいろな働きをしている肝臓は、再生能力が高いんだって。つまり対策をした分だけ元気になってくれるってこと。これは頑張り甲斐がありそうだね。

上手に健康診断を活用するコツ

■健康診断の判定の指示にしっかり従う

■健康診断の結果をベースに、生活習慣を見直す

■健康診断の結果は、その年だけでなく、2年前、1年前と比較して見る

■基準値とされる数値内でも2年前、1年前から悪化している数値があれば対策を検討する

次回【12月5日(火)リリース】予告!

意外なほど複雑な働きをしている!?

次回は腎臓の数値を取り上げます。