まさかあなたも激痛予備軍!? 尿酸値

どう見れば良いのかイマイチわからない健康診断の結果を、検査項目のひとつひとつに焦点を当てて徹底解説する「健康診断のミカタ」。今回はプリン体と関係があることでよく知られる尿酸値を取り上げます。

たくさんの数値が並ぶ健康診断の結果表。

奥が深いその世界へ、この2人がご案内します。

ちょっと天然な女の子、せっちゃん

なんでも知ってる物知りの男の子、はっくん

尿酸とプリン体の関係って?

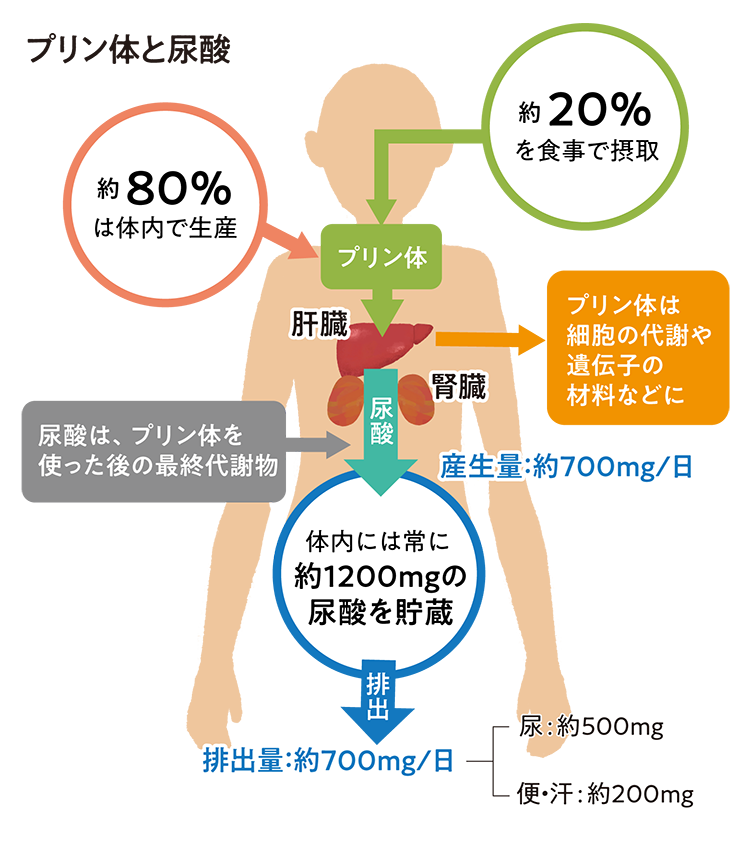

よく尿酸とセットで語られるプリン体。ここからひも解いてみましょう。私たちが食事で摂る以上に、体内で多く生成されるプリン体は、細胞の代謝や内臓の活動を支えるエネルギー源、さらには遺伝子の材料にも使われる重要な成分。実は、このプリン体が使われた後にできる最終代謝物が尿酸なのです。

尿酸はプリン体が使われる肝臓でつくられ、腎臓でろ過されて毎日約700mgが体内へ。そしてほぼ同量が尿や汗などで排出され、体内の尿酸量は常に一定に保たれるしくみになっています。

なぜ尿酸が貯蔵されるのかというと、尿酸が持つ強い抗酸化作用によって体内の活性酸素を除去するためだといわれています。尿酸は悪者のイメージがありますが、体にとっては大切なものなんですね。

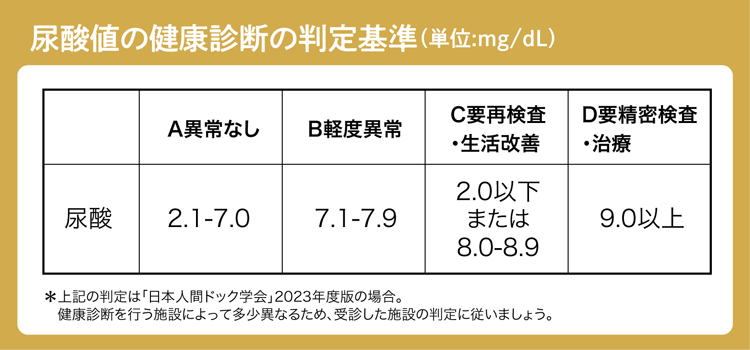

尿酸値7.0mg/dLを超えたら要注意

体内に一定量が貯蔵されているとはいえ、尿酸は多すぎればさまざまな不調につながります。早速、健康診断の判定基準をチェックしてみましょう。

では尿酸値はどうして高くなるのでしょう? その要因を、主な3つのタイプ別に見てみましょう。

■産生過剰型

プリン体の多い食品の摂りすぎなどで尿酸の産生量が増加。排出が間に合わずに、体内の尿酸量が増えすぎてしまうタイプです。

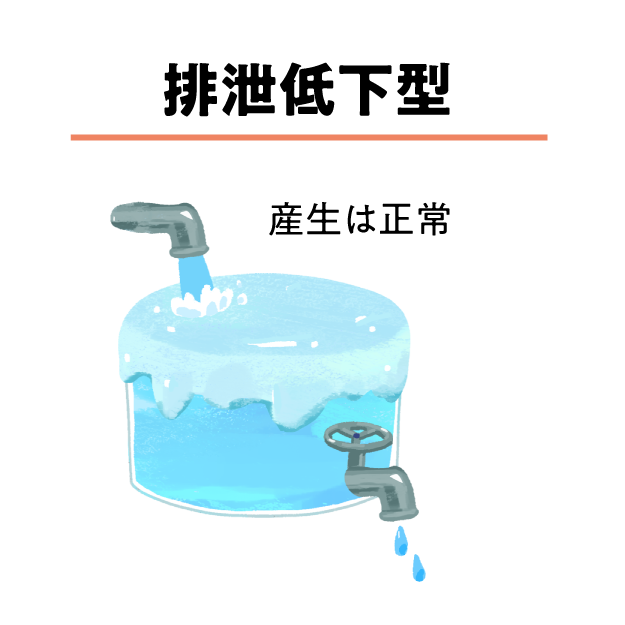

■排泄低下型

尿酸の産生量は正常でも、腎臓や尿路のトラブルによって排出量が減少するタイプ。日本人に最も多いといわれています。

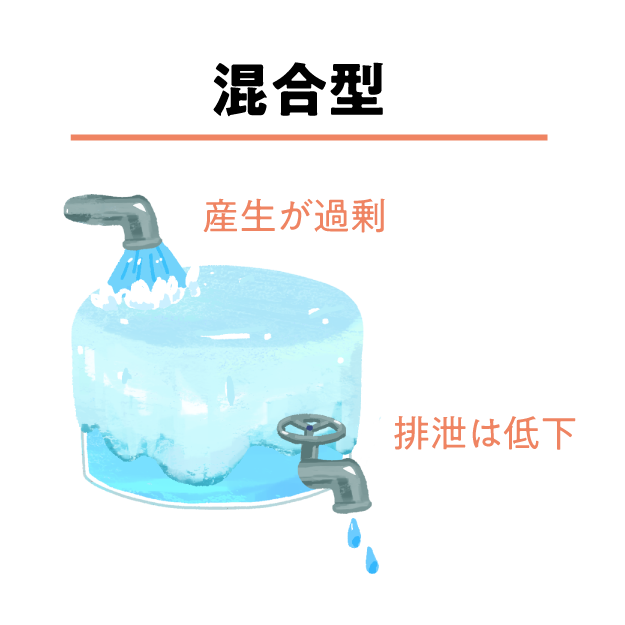

■混合型

尿酸の産生量が異常に増えると同時に、排出量も減少するタイプ。この場合は複合的な不調が疑われます。

尿酸値が高いとひと口に言っても、タイプによって要因が異なることを知っておきましょう。

高すぎがまねく健康リスクは?

尿酸値が基準値外になっても、自分で気づけるような不調はすぐにはあらわれません。でも放置すると、激痛で知られる痛風をはじめ、尿路のトラブル、さらには腎臓や肝臓の機能にも悪影響を与えることになります。

特に男性や更年期以降の女性は要注意。女性にはもともと尿酸の排出を促すエストロゲンという女性ホルモンがあり、尿酸値は上がりにくくなっています。でもエストロゲンが激減する更年期以降の女性や、そもそも分泌量がほとんどない男性は、数値が高くなりやすいのです。

健康診断の数値が基準値外の場合は、まずは診断結果の指示に従いましょう。そのうえで、自分でもできる対策をとり入れてみてください。

気になる尿酸値の対策ガイド

毎日の生活習慣があらわれやすい尿酸。まずは食生活から見直していきましょう。

【食生活】

■プリン体の多い食品の摂りすぎに注意!

細胞の代謝にかかわるプリン体は、ほとんどの食べ物に含まれています。その中でも動物性たんぱく質には量が多め。バランスの良い食事を心がけて、プリン体を摂りすぎないようにしましょう。

プリン体の多い食品はコレ!

毎日食べる食品の中でも、プリン体を多く含むものがいろいろ。この機会に知っておきましょう。

■アルコールや砂糖・果糖の摂りすぎも要注意

ビールにはプリン体が多いといわれていますが、アルコールを控えるべき理由はそれだけではありません。アルコールには尿酸値を上げる作用があることがわかっています。同様に、砂糖や果糖類の摂りすぎも尿酸値を上げる要因とされています。

■アルカリ性食品は積極的に摂る

カルシウムなどが豊富な乳製品をはじめ、野菜や海藻、キノコ類といったアルカリ性食品には、尿酸の排出を促す働きが! 意識して増やしていきましょう。

アルカリ性食品を摂ろう!

尿酸値対策のために積極的に摂りたいアルカリ性食品。どんなものがあるかをチェックしておきましょう。

■こまめに水分をおぎなう

体の水分不足、つまり脱水状態になると、尿中に尿酸が溶けにくくなり、数値が上がります。喉が渇いていなくても定期的に水分を摂りましょう。

【生活】

■過度な筋トレより有酸素運動を

激しい無酸素運動を続けると、体内でプリン体が大量につくられ、尿酸値が上がる一因に。逆に、プリン体が適切に利用される散歩などの有酸素運動は数値の改善が期待できます。

■肥満を解消する

肥満の主な原因は「食べすぎ」。ほとんどの食品にはプリン体が含まれているため、食べすぎるとプリン体も摂りすぎになって尿酸値が高くなる大きな要因に。実際、肥満を解消すると尿酸値が低下することがわかっています。また、内臓脂肪が増えると尿酸の産生が活発になるので、内臓脂肪には特に気をつけましょう。

尿酸値の対策といえば、プリン体を摂りすぎないことが真っ先に思い浮かぶけれど、激しい筋トレや肥満も良くないんだね! 覚えておこう。

上手に健康診断を活用するコツ

■健康診断の判定の指示にしっかり従う

■健康診断の結果をベースに、生活習慣を見直す

■健康診断の結果は、その年だけでなく、2年前、1年前と比較して見る

■基準値とされる数値内でも2年前、1年前から悪化している数値があれば対策を検討する

次回【2月6日(火)リリース】予告!

免疫力もわかる!?

次回は「血液の数値」を取り上げます。