手足が冷える「冷え性」を改善させるには?原因やチェックする方法についても紹介

「手や足がいつも冷えている……」「夏なのに、すぐに身体が冷えてしまうのは冷え性なの?」そんな悩みをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

冷え性は、クーラーで体を冷やしたり、血行を悪くするような衣服を身に着けたりすることによっても起こります。また、運動不足、ストレスなどが原因となることもあります。女性に多い症状ですが、男性にも見られます。

今回は、冷え性の4つのタイプとそのチェック方法、冷えの原因や対策について解説していきます。

1. 「冷え性」と「冷え症」の違い

「冷え性」と「冷え症」は同じ読み方ですが、その意味には違いがあります。

「冷え性」とは、身体の血液の循環が悪く、手や足先、体全体が冷えている状態のことで、特に足腰などが冷える体質のことを指します。

一方、「冷え症」は、体が冷えることによって起こるさまざまな症状のことをいいます。イライラ・不眠・不安感なども症状として挙げられます。

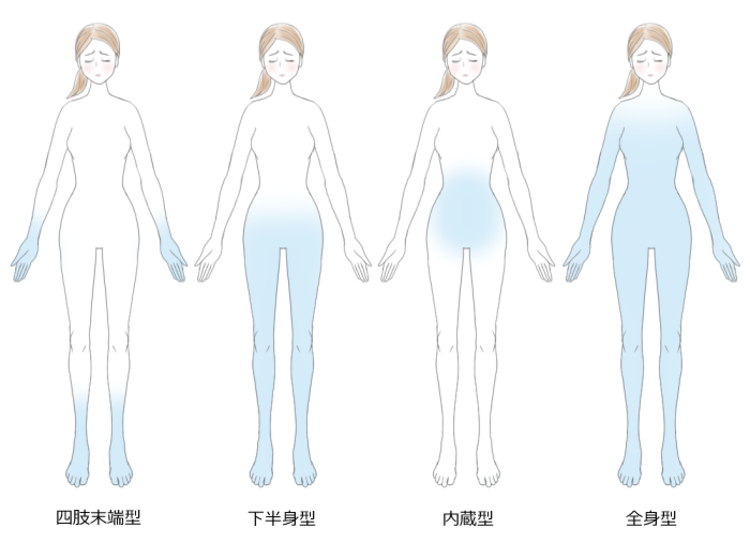

2. 冷え性のタイプは4つ

冷え性には、主に以下の4つのタイプがあります。

四肢末端型

手の先や足の先が氷のように冷えるタイプです。10代から20代の女性に多いタイプです。過度なダイエットや栄養不足が原因になる場合が多く、ただ手足を温めるだけではなかなか改善されません。ほかの症状として、肩こりや頭痛も起こります。

下半身型

足や下半身が冷え、上半身がのぼせる場合もあるタイプです。いわゆる「冷えのぼせ」といわれる状態です。姿勢の悪さや長時間のデスクワークなどが原因で骨盤のゆがみが発生し、下半身の血行不良が悪くなることで冷え性に陥ります。

内臓型

身体の表面は温かい反面、腹部など体内が冷えるタイプです。自律神経がうまく働かないことから手足の血管が収縮できなくなり、内臓に血液が行き届かなくなります。主にストレスが原因で起きやすい冷え性です。手足の冷えが発生していないケースもあるため、冷え性と自覚できない場合もあります。

全身型

身体の表面も内側も冷えるタイプです。基礎代謝の低下が原因で、身体全体が冷えてしまいます。倦怠感や風邪、お腹を下すなどの症状が見られます。他の症状と比べて手足の冷えはさほど目立ちません。

3. 冷え性になる原因とは?

冷え性になる原因としては、以下のようなものが挙げられます。

血液の循環が悪い

冷え性は、手足の末端にある毛細血管が収縮することで血流が滞り、血液が身体のすみずみまで行き渡らなくなることが原因で起こります。身体は脳や胴体にある重要な臓器に優先的に血液を送ろうとしますが、その際に手足の血管が収縮します。その結果、手足が冷えてしまうのです。また、きつい衣服などで体を締め付けることも血行を悪くしてしまう原因の一つです。

筋肉量が少ない

運動不足が続いてしまうと筋肉が衰え、血行が悪化します。特にふくらはぎは、血液を心臓に戻すためのポンプとして機能していますが、ふくらはぎの筋肉が落ちてしまうとポンプ機能も落ちてしまいます。そのため、きちんと運動する習慣を身につけ、筋肉を維持していくことが大事です。

ストレス過多

過度のストレスがあると身体の末端の血流が悪くなり、血行不良を引き起こします。ストレスにより自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位な状態になると、緊張状態が続き血管が収縮してしまいます。それにより、体温調節機能がうまく働かなくなってしまい冷え性を招く原因になります。

自律神経の乱れ

自律神経は体温を調節する役割を担っており、暑くなると血管を拡げて体温を逃がし、寒くなると血管を縮めて体温を逃がさないようにします。しかし、現代の冷暖房が整った住環境の中では「暑い」「寒い」の感覚が鈍くなり、体温調節の機能がうまく働かなくなってしまいます。それが毛細血管を収縮させ、冷えの原因となるのです。

また、腸の運動も自律神経によって左右されます。そのため、自律神経が乱れると下痢や便秘が起こりやすくなり、基礎代謝も低下してしまうため、冷え性につながってしまいます。

女性ホルモンの乱れ

ホルモンバランスの乱れも冷え性の原因となります。生理周期によってホルモンバランスが崩れることで自律神経が乱れ、冷えにつながります。

生活習慣の乱れ

人間の体温は朝が最も低く、朝食を摂ると徐々に上昇していきます。その後、昼間から夕方まで緩やかに上がり続け、夜になるとだんだん低下するように、自律神経によって調整されています。

しかし、夜更かしをして寝不足になるなど生活のリズムが乱れると、自律神経のバランスが乱れ、血流が滞りがちとなって冷え性を引き起こします。また、インスタント食品やファストフード、スナック菓子の過剰摂取など栄養のバランスの偏った食事を続けると、たんぱく質やミネラル、ビタミン類が不足し、冷え性が起こりやすい状態になります。

4. 冷え性は男女で違いがある?

冷え性というと女性に多いイメージがあると思いますが、男性にもあります。ただし、その症状や原因には男女差があります。

男性の場合

男性の冷え性は、加齢による筋肉量低下や臓器の老化などによって基礎代謝が下がることで起こるケースが多くなっています。手足など末端の冷たさだけでなく、頻尿や腰痛、肩こりといった症状で気づくことがあります。

女性の場合

女性の身体は男性に比べて筋肉量が少なく、脂肪が多いという特徴を持っています。筋肉は体温の上昇にとても大きな役割を果たしていますので、筋肉が少ないと冷えやすくなります。加えて女性には冷えてしまうと温まりにくい性質を持つ脂肪が多いため、冷え性が起こりやすいのです。

また、月経時の血液不足によって手足の先まで血液が行きわたらず、熱が届きにくくなることも冷え性の原因となります。さらに、ホルモンバランスが変わると自律神経が乱れ、冷え性につながります。

その他、寒い場所でのスカート着用による下半身の冷えや、締め付ける下着や衣類の着用による締め付けも、血行を悪くするため女性の冷え性の要因となります。

5. 冷え性は体にどのような影響がある?

冷え性になる原因はさまざまありますが、そのままにしておくと以下のような悪影響を引き起こす可能性があります。

免疫力の低下

体温が下がり体が冷えることで、血管が収縮し、栄養や免疫細胞が身体の隅々まで行き渡らなくなり、免疫力が低下します。その結果、風邪や感染症にかかりやすくなります。

内臓機能の低下

体内の温度が低すぎると、さまざまな酵素の働きが悪くなり、食べ物の消化活動が衰えたり、身体機能を保つことが難しくなります。

卵巣機能の低下

女性の場合は、骨盤内が冷えると血行が悪くなり、卵巣機能が低下する傾向があります。月経不順を引き起こす原因になったり、妊娠しにくい体質になったりすることもあるといわれています。

新陳代謝の低下

全身の新陳代謝が悪くなることで、抜け毛、白髪、肌の乾燥やくすみ、肥満などを招くこともあります。

その他にも、体が冷えることで、だるさや下痢、不眠、肩こり、頭痛などの不調が起こりやすくなります。

6. 冷え性の対策や改善する方法

冷え性はしっかりと対策をすることで、改善が期待できます。ここからは、冷え性の対策や方法について、解説します。

栄養バランスを見直す

体をあたためる効果のある食物を摂るようにしましょう。体を温めるといわれるショウガやニンニク、ネギなどの食材を使用した料理や、あたたかい飲み物、体内で熱を生み出すビタミンB1を含む豚肉やマグロ、レバー、卵、ゴマ、ほうれん草、焼き海苔などを多めに摂取すると良いでしょう。また、血液の流れをよくするビタミンEを含むサバやイワシなどの青魚、カボチャ、タラコなどもおすすめです。

さらに、飲み物にも気をつけましょう。白湯や温かい飲み物を選び、体を冷やすような飲み物はできるだけ控えるようにしましょう。

なお、白湯の効果や飲み方については下記の記事をご覧ください。

生活習慣を見直す

冷えを改善するには生活習慣を見直すことも大事です。特にタバコは血液の循環を低下させるため、本数を減らしたり、禁煙にチャレンジしてみると良いでしょう。また、睡眠や休息をしっかり取ることも大切です。ゆっくり休むことで自律神経の働きを整えることができます。規則正しい生活を心掛けましょう。

運動をして筋肉量を増やす

筋肉量を増やすことも冷え性を改善するためには必要です。

しかし、筋肉量をすぐに増やすことは難しいため、まずは加齢や運動不足などによって低下した筋肉量を維持するために、ストレッチやウォーキング、ヨガなど、簡単な運動から始めて習慣化していきましょう。慣れてきたら、運動量や強度を高めていくと良いでしょう。また、適度に運動することにより、血液の循環も良くなります。

足湯や半身浴で温める

足湯や半身浴も冷え性を改善するのに効果的です。また、毎日できるだけ湯船に浸かる習慣をつけましょう。体内の血行が良くなるとともに、ストレスも緩和されます。忙しいからといってシャワーで済ませることはなるべく避けましょう。

サプリメントを活用する

寒さにより低下した末梢血流の改善、冷えが原因の消化不良の改善など、冷え性に効果のあるサプリメントを取り入れることもおすすめです。

リラックスする時間を作る

冷え性の原因でも紹介したように、ストレスがかかった状態が続くと自律神経の中の交感神経の働きが優位になり、手足の血行が悪くなったり、消化器管の活動が抑えられたりしてしまうことがあります。リラックスする時間を作ることで副交感神経がよく働くようになり、冷えの改善が期待できます。

インナーソックスを履く

意識的に手足を温めるだけでも、心の緊張がほぐれ、深くリラックスできることがあります。インナーソックスを履けば、足元からの冷えを防ぎつつリラックス効果も得られるでしょう。

ファンケルのインナーソックスは、日常生活の中で目立つことなく簡単に取り入れることができる冷え性対策です。薄手なので違和感もありません。足の冷えにお悩みの方は是非チェックしてみてください。

7. まとめ

この記事では、冷え性の分類や原因、症状やその改善方法について解説しました。冷え性にはさまざまな原因があります。まずは自分の冷え性のタイプをチェックしてみましょう。その上で、普段の自分の生活を見直してみたり、自分に合った改善方法を見つけてみてください。