血糖値を下げるために必要なこととは? 原因や対策・生活習慣の改善方法

「健康診断で血糖値が高いと言われた」「血糖値を下げたいけれど、どうすれば良いの?」など、血糖値に関して悩んでいる方も多いのでは?

そこで今回は、血糖値の基本知識や血糖値が高くなる原因のほか、血糖値を下げる方法と食事や運動の面で心掛けるべきこともご紹介します。ぜひ参考にしてください。

1. 血糖値とは?

血糖値とは、血液の中に含まれているブドウ糖(グルコース)の濃度のことを指します。まずは、血糖値の基準値や高くなる原因を探っていきましょう。

血糖値の基準値

健康な人の場合における食前の血糖値は、約70〜100mg/dlが基準値とされています。基準値に幅があるのは、健康な人でも食前・食後で血糖値が変わるためです。

血糖値が高くなる原因

食事をすると、食べ物の中に含まれている糖質がブドウ糖に変化し、血液中に入りこむことで血糖値が上がります。通常は、食後すぐに膵臓(すいぞう)からインスリンというホルモンが分泌され、それにより血液中のブドウ糖は体の中の細胞に取り込まれ、エネルギー源として利用されます。

しかし、インスリンが不足すると血液中にブドウ糖が残り、高血糖状態(空腹時血糖100mg/dl以上)が長時間持続することに。高血糖の具体的な原因としては、以下のようなものが考えられています。

| ・ | 遺伝的な要因 |

| ・ | 食品に含まれる糖質 |

| ・ | 運動不足 |

| ・ | ストレス過多、睡眠不足 |

遺伝的な要因などは仕方のない部分もありますが、糖質が多く含まれる食品の食べ過ぎや、運動不足、ストレスや睡眠不足など、生活習慣が強く影響しているといえます。

生活習慣の乱れなどによって、インスリンの働きが悪くなり高血糖につながってしまうのです。

2. 血糖値が高いままだとどうなる?

血糖値が高い状態が続く場合は、「糖尿病」の疑いがあります。通常、食後には上がった血糖値を下げるためにインスリンが分泌されますが、糖尿病になるとインスリンが十分に分泌されなかったり、血糖値を下げる効果を発揮できなかったりする状態に。

例えば、以下のような症状がある場合は高血糖・糖尿病の可能性があります。

| ・ | 疲労感 |

| ・ | 皮膚が乾燥し痒くなる |

| ・ | 手足の感覚が低下する、または、チクチク刺すように痛む |

| ・ | 感染症によくかかる |

| ・ | 頻尿 |

| ・ | 目がかすむ |

| ・ | 性機能の問題 |

| ・ | 切り傷などの傷が治りにくい |

| ・ | 空腹感やのどの渇きがひどくなる |

引用:糖尿病とは?原因と症状(初期症状)| 知りたい!糖尿病 (diabetes.co.jp)

糖尿病は、大きく分けて1型と2型の2つに分けられます。1型の場合は、発症の正確な原因が分かっておらず、症状は突然あらわれます。しかし2型の場合、糖尿病になっても初期の段階では、症状がないことも少なくありません。症状があらわれる場合も、ゆっくりと出てきます。

また、糖尿病が進行すると合併症を起こす場合もあります。気になる症状がある場合は放置せず、医師の診察を受けることが大切です。

3. 血糖値を下げる方法

ここからは、血糖値を下げる方法について解説します。

食生活や食事の選び方を見直す

血糖値を下げるには、食事を見直すことが大切。食べ過ぎを避けるのはもちろん、偏食せずに規則正しい食生活を送りましょう。

炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルといった栄養素の過不足がないよう、栄養バランスの良い食事を心掛けてください。

また、野菜・きのこ・海藻などから、食物繊維を豊富に摂取することも大切です。水に溶けやすい性質のある「水溶性食物繊維」は、糖質の吸収を遅らせ、血糖値が上がるのを抑えてくれる効果があります。食物繊維の摂取目安は、1日20~25gとされています。

例えば、ドライトマト100gであれば、含まれる食物繊維は21.7g、きくらげの油いため100gであれば、含まれる食物繊維は28.6gとなっています。普段の食生活を見直し、意識しながら取り入れてみると良いでしょう。

食べる順番について気を付ける

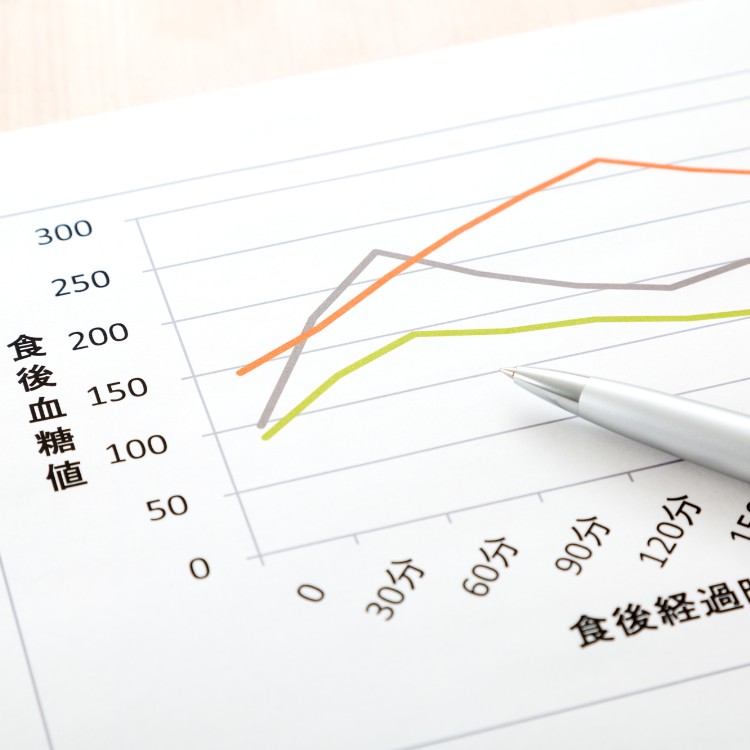

血糖値を下げるには、食べる順番も意識しましょう。炭水化物の前に野菜を食べる「ベジファースト」によって、食後の高血糖状態を改善できることが、研究結果で発表されています。

また、食事のタイミングでも、食後の血糖値とインスリン濃度に影響すると言われています。

もしも、食事の時間が深夜になるなら、2回に分けて食べると毎日の血糖変動とインスリン分泌が改善される可能性があります。例えば、野菜と炭水化物を夕方に食べて、野菜とメインディッシュを深夜に食べるなどです。

おやつを食べるのであれば、午後の早めの時間に食べるほうが、夕食後に食べる場合と比較し、血糖変動が改善されるともいわれています。

適度な運動を行う

食後に散歩などの軽い運動を行うと、血液中の糖が筋肉へ運ばれエネルギーとなって使われるため、血糖値が下がります。

動くのが億劫なあなたも、気軽に取り組みやすいことから取り組んでみませんか?

例えば、朝食後に掃除をする、昼食は少し遠めの店まで歩く、夕食後に犬の散歩をするなどです。また、日々の散歩もおすすめです。

なお、厚生労働省が、国民の健康増進に関する基本的な方向や目標を定めた「健康日本21 (2次) 」では、年齢や性別ごとに、1日あたりで目標とする歩数が下記のように記載されています。

| 20~64歳 | 男性 | 9,000歩 |

| 女性 | 8,500歩 | |

| 65歳以上 | 男性 | 7,000歩 |

| 女性 | 6,000歩 |

いきなり目標歩数まで毎日歩くのは難しいかもしれませんが、まずは「一駅歩く」など、小さな目標から始めてみましょう。

4. 低すぎる血糖値も危険! 低血糖のリスク

ここまで、高血糖の危険性などを説明してきましたが、低血糖にも大きなリスクがあります。

血糖値が70mg/dL以下になると、交感神経が刺激されるような症状が出ます。症状としては、動悸や冷や汗、指の震え、気持ち悪さなどが挙げられます。

さらに、血糖値が50mg/dL未満になると、脳などの臓器がエネルギー不足状態になり、意識の朦朧、あくびの頻発、頭痛、めまいなどが生じます。

血糖値が低下すると、痙攣を起こし意識を失ってしまうことも。血糖値が高いことは大きな問題ですが、低過ぎてもリスクがありますのでご注意ください。

5. まとめ

血糖値を正常に維持することは、毎日の生活を快適に送るために欠かせません。血糖値が高いと仕事や暮らしにさまざまな影響を及ぼし、場合によっては命の危険も......。この記事でご紹介した血糖値を下げる方法を参考に、ぜひ正常な血糖値を維持できるように今日から動いてみましょう。