五大栄養素の働きは?多く含む食品やバランス良くとり入れる食事も解説

五大栄養素(たんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラル)の働きや多く含まれる食品、1日の食事例もご紹介します。 五大栄養素の役割を理解し、健康的な食生活を送るためのポイントを見ていきましょう。

私たちの健康な体づくりには、さまざまな栄養素が欠かせません。

なかでも「五大栄養素」と呼ばれる、たんぱく質・炭水化物・脂質・ビタミン・ミネラルの五つの栄養素を耳にしたことがある人も多いでしょう。日々の生活のなかで、これらの栄養バランスを意識した食事を摂取することが大切です。

この記事では、五大栄養素の特徴や多く含まれる食品を詳しく解説します。

それぞれの役割を理解して、健やかな体づくりを目指しましょう。

1. 五大栄養素とは?

五大栄養素とは、健康な体づくりに欠かせない以下の五つの栄養素を指します。

- たんぱく質

- 炭水化物

- 脂質

- ビタミン

- ミネラル(無機質)

五大栄養素にはそれぞれ役割があり、バランスを意識して摂取することが重要です。

ここでは、各栄養素の特徴を詳しく解説します。

1. たんぱく質

たんぱく質は、炭水化物・脂質とともに三大栄養素のひとつで、エネルギー源としてだけでなく、体の構成成分として欠かせません。

たんぱく質は、20種類のアミノ酸が結合した化合物です。アミノ酸の数や種類、結合の順番によって、人の体内だけでも約10万種類以上、自然界全体では約100億種類が存在するとされています。

たんぱく質の1日当たりの必要量は、成人で約60~80 gとされており、多く含む食品は以下のとおりです。

| 分類 | 食品名 |

たんぱく質含有量 (100 g当たり) |

| 肉類 | 豚ひれ(焼き) | 39.3 g |

| 鶏ささみ(焼き) | 36.1 g | |

| 豚ロース(焼き) | 26.7 g | |

| 牛もも肉(生) | 21.2 g | |

| 魚介類 | まいわし 丸干し |

32.8 g |

| ごまさば(焼き) | 32.8 g | |

| さけ(焼き) | 31.1 g | |

| ぶり(焼き) | 26.2 g | |

|

卵類 |

鶏卵 卵黄(生) | 16.5 g |

| 目玉焼き | 14.8 g | |

| うずら卵(生) | 12.6 g | |

| 鶏卵 生卵 | 12.2 g | |

| 豆類 | きな粉 | 36.6 g |

| 油揚げ | 18.6 g | |

| 糸引き納豆 | 16.5 g | |

| がんもどき | 15.3 g | |

| 乳類 | パルメザンチーズ | 44.0 g |

| 脱脂粉乳 | 34.0 g | |

| プロセスチーズ | 22.7 g | |

| カマンベールチーズ | 19.1 g |

出典:文部科学省「食品成分データベース」 炭水化物は、体を動かすためのエネルギー源として利用される重要な成分です。複合糖質として、軟骨の潤滑成分にも利用されています。 炭水化物含有量 (100 g当たり)

出典:文部科学省「食品成分データベース」 表を見ると砂糖類に多く含まれていることが分かりますが、とりすぎには注意して適量の摂取を心がけましょう。 脂質は体のエネルギー源になるだけではなく、細胞膜を構成する重要な成分です。 脂質含有量 (100 g当たり)

出典:文部科学省「食品成分データベース」 ビタミンは、人の体を健やかに保つために大切な成分ですが、体の中で合成できないため食事から摂取する必要があります。 なお、13種類のビタミンをまんべんなく含んでいる食品はないため、さまざまな食品から摂取する必要があります。 分類 (成人1日当たりの必要量) ビタミン含有量 (100g当たり) ビタミンA (1,000 μg) ビタミンD (10 μg) ビタミンK (150 μg) ビタミンC (100 mg) 210 mg ビタミンB1 (1.5 mg) ビタミンB2 (1.5 mg) ビタミンB6 (1.5 mg) ビタミンB12 (5 μg) しじみ(生) 68.0 μg ナイアシン (15 mg) パンテント酸

出典:文部科学省「食品成分データベース」 ミネラル(無機質)とは、生体を構成する主要な4元素(酸素、炭素、水素、窒素)以外のものを指します。 ミネラルは、健やかな体を保つために大切ですが、日本人にとって不足しやすい栄養素です。ビタミンと同様に体内で合成できないため、食品から摂取する必要があります。 分類 (成人1日当たりの必要量) ミネラル含有量 (100g当たり)

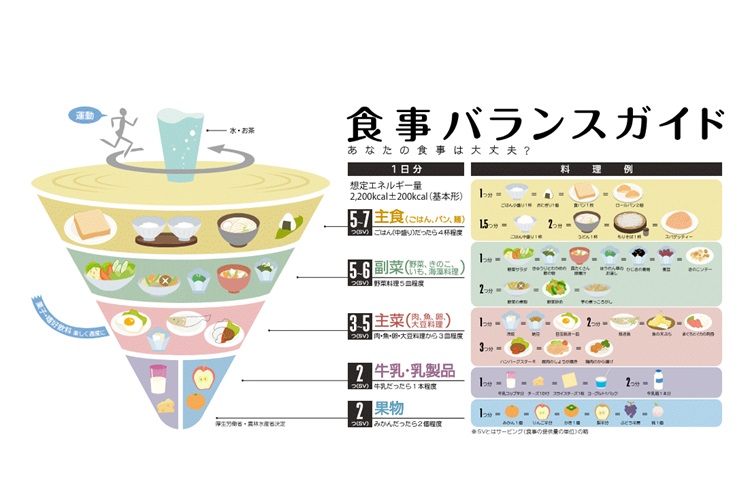

出典:文部科学省「食品成分データベース」 五大栄養素をバランスよくとりたいと思っていても、上記で紹介した栄養素をまんべんなく摂取できる献立を考えるのは大変でしょう。 この「食事バランスガイド」の料理例を合わせると、おおよそ2,200 kcalに相当します。性別や活動量によっても目安量が異なりますが、小学生高学年で活動量がふつう以上の場合は、「食事バランスガイド」に記載されている量が約1日の食事量の目安となります。 <エネルギー必要量2,200~2,400 kcalに相当する1日の食品摂取目安> 料理の数え方は、食事バランスガイド独自の「つ(SV)」です。SV(サービング)とは、1回当たりの料理の量をおおまかに示しています。 ほうれん草のおしたし(1つ) ひじきの煮物(1つ) 具だくさん味噌汁(1つ)

出典:厚生労働省「食事のバランスガイド」 実際に立てた献立と照らし合わせて足りない食品を把握する、まずはフルーツを一品増やしてみるなど、できることから少しずつ始めてみてください。 五大栄養素の役割や多く含まれる食品を理解しておくことは、日々の食生活に役立ちます。 食事が炭水化物や脂質に偏りがちだったり、外食の利用などで栄養状態に不安を感じたりしている方も多いのではないでしょうか。 毎日の健康維持に必要なビタミン、ミネラル、乳酸菌などの23種類もの成分をぎゅっと3粒に凝縮!現代の食生活に合わせて、食事からの炭水化物をエネルギーに変えるビタミンB1に加え、活動的な毎日にうれしいビタミンB2、B6、ビタミンE、亜鉛の配合量を強化。続けやすいつるんと飲みやすい丸い錠剤タイプ。

2. 炭水化物

炭水化物は、さらにグルコースなどの「単糖類」やショ糖や麦芽糖などの「二糖類」、でんぷんやグリコーゲンなどの「多糖類」などに細かく分類されます。

炭水化物の1日当たりの必要量は、成人で約250~350 gとされており、多く含む食品は以下のとおりです。

分類

食品名

穀類

米粉

81.9 g

食パン

46.4 g

うるち米

37.1 g

中華麵(ゆで)

29.2 g

そば(ゆで)

26.0 g

うどん(ゆで)

21.6 g

いも類

さつまいも(皮なし 焼き)

39.0 g

じゃがいも(皮なし 蒸し)

18.1 g

ながいも(水煮)

12.6 g

砂糖/甘味類

上白糖

99.3 g

黒砂糖

90.3 g

はちみつ

81.9 g

3. 脂質

脂質にも種類があり、脂肪酸・中性脂肪などの単純脂質、たんぱく質などと結合した複合脂質、コレステロールなどの誘導脂質に分けられます。脂肪酸の中で、リノール酸とα-リノレン酸などは体内で作ることができないので、必須脂肪酸と呼ばれます。

また、脂質は体内では水分に次いで多く存在している栄養素です。

脂質の1日当たりの必要量は、成人で約50~70 gとされており、多く含む食品は以下のとおりです。

分類

食品名

肉類

和牛 リブロース(焼き)

56.8 g

豚肉 ばら 脂身付き(焼き)

43.9 g

鶏もも 皮付き(ゆで)

15.2 g

油脂類

オリーブオイル

100 g

ごま油

100 g

食塩不使用バター

83 g

種実類

マカダミアナッツ(いり)

76.7 g

アーモンド(乾き)

51.8 g

落花生(いり)

49.4 g

4. ビタミン

ビタミンは、脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンに分類されます。

ビタミン含有量の多い食品を、以下で紹介します。

食品名

鶏レバー(生)

1,400 μg

あんこう きも(生)

8,300 μg

うなぎ かば焼き

1,500 μg

あんこう きも(生)

110.0 μg

きくらげ(乾き)

85.0 μg

いわし 丸干し

50.0 μg

ビタミンE

(10 mg)せん茶

65.0 mg

ひまわり油

39.0 mg

アーモンド(乾き)

30.0 mg

緑茶 玉露

4,000 μg

乾燥わかめ

1,600 μg

青汁 ケール

1,500 μg

アセロラ 酸味種(生)

1,700 mg

パセリ(乾き)

820 mg

焼きのり

キウイフルーツ 黄肉種

140 mg

米ぬか

3.12 mg

豚ヒレ肉(焼き)

2.09 mg

まいたけ(乾き)

1.24 mg

豚 スモークレバー

5.17 mg

豚レバー(生)

3.60 mg

牛レバー(生)

3.00 mg

くろまぐろ 赤身(生)

0.85 mg

かつお(生)

0.76 mg

鶏ささみ(生)

0.66 mg

味付けのり

67.9 μg

あさり(生)

44.8 μg

まいたけ(乾き)

64.0 mg

たらこ(生)

50.0 mg

インスタントコーヒー

47.0 mg

(5 mg)乾しいたけ

8.77 mg

豚レバー(生)

7.19 mg

牛レバー(生)

6.40 mg

葉酸

(250 μg)焼きのり

1,900 μg

鶏レバー(生)

1,300 μg

玉露 茶

1,000 μg

ビオチン

(50 μg)鶏レバー(生)

230.0 μg

落花生(乾き)

92.0 μg

鶏卵 卵黄(生)

65.0 μg

5. ミネラル(無機質)

厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2020年版)」で、以下13種類のミネラルの摂取基準を策定しています。

ビタミンと同じように、すべてのミネラルをまんべんなく含む食品はないため、さまざまな食品を組み合わせて摂取しましょう。

ミネラルを多く含む食品は以下のとおりです。

食品名

カリウム

(2,500 mg)刻み昆布

8,200 mg

板わかめ

7,400 mg

乾燥ひじき

6,400 mg

カルシウム

(1,000 mg)干し海老

7,100 mg

とびうお 焼き干し

3,200 mg

かたくちいわし 田作り

2,500 mg

マグネシウム

(300 mg)あおさ 素干し

3,200 mg

あおのり 素干し

1,400 mg

てんぐさ 素干し

1,100 mg

鉄

(10 mg)天然あゆ 内臓(焼き)

63.0 mg

干しひじき 鉄釜

58.0 mg

あさり 水煮

30.0 mg

亜鉛

(10 mg)かき(生)

14.0 mg

かたくちいわし 煮干し

7.2 mg

豚レバー(生)

6.9 mg

2. 五大栄養素をバランスの良くとり入れる食事

そこで、厚生労働省と農林水産省は共同で「食事バランスガイド」を作成し、1日に「何を」「どれだけ」食べたら良いか、食事の望ましい組み合わせとおおよその量をイラストでわかりやすく示しました。

以下は「食事バランスガイド」をもとにした1日の食事例です。

朝食

昼食

夕食

主食

食パン2枚(2つ)

ごはん中盛り(1.5つ)

ごはん中盛り(1.5つ)

副菜

サラダ(1つ)

野菜炒め(2つ)

主菜

ー

ハンバーグ(3つ)

焼き魚(2つ)

乳製品

牛乳コップ半分(1つ)

ー

ヨーグルト(1つ)

果物

みかん1個(1つ)

りんご半分(1つ)

ー

それでも不足する栄養素がある場合は、サプリメントでおぎなう方法もあります。 3. 五大栄養素の役割を理解して、健やかな体づくりを

五大栄養素である、たんぱく質・炭水化物・脂質・ビタミン・ミネラルは、いずれも人の体を作るうえで欠かせない栄養素です。

特定の栄養素だけを摂取するのではなく、日々の食生活の中でバランス良くとり入れて、健やかな体づくりを目指しましょう。 近年の食生活を考えて栄養成分を配合!

ファンケルの「マルチビタミン&ミネラル Base POWER」をご紹介

ファンケルはそんな近年の食生活を考えたマルチ栄養サプリメントを開発しました。

「マルチビタミン&ミネラル Base POWER」は、13種類のビタミンや7種類のミネラル、コエンザイムQ10や乳酸菌などの23種類の成分をまとめて摂取できるだけでなく、炭水化物からのエネルギー産生を助けるビタミンB1をはじめ、活動的な毎日をサポートする成分を強化配合しています。従来の「食事で不足する栄養補給」の一歩先を行く、新しいマルチビタミン&ミネラルです。

さらに、1日3粒目安で飲みやすく続けやすいため、日頃の食事管理と合わせて手軽に活用できます。 マルチビタミン&ミネラル Base POWER

30日分1,230円(税込)