短鎖脂肪酸ってダイエットにいいって本当? 効果や増やす方法、とりたい食材を解説

「短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)」をご存知でしょうか。短鎖脂肪酸とは脂質の一種で、その多くが腸内で生産されるという特殊なものです。短鎖脂肪酸は腸内環境の改善にかかわるだけでなく、ダイエットのサポート効果も期待できるといわれており、今注目が集まっています。

では、なぜ脂質の一種である短鎖脂肪酸が、ダイエットに関係があるのでしょうか。今回は短鎖脂肪酸が体にもたらす影響を説明するとともに、どのようにダイエットをサポートしてくれるのかを解説します。また短鎖脂肪酸の増やし方についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

1. 短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)とは?

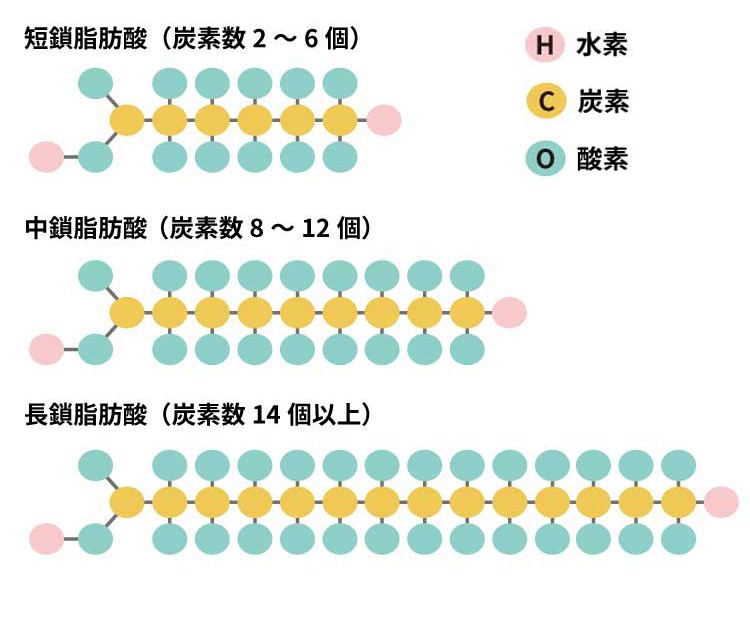

短鎖脂肪酸とは、酢酸(さくさん)、プロピオン酸、酪酸(らくさん)などを含む脂肪酸の一種です。脂肪酸は水素・炭素・酸素の3種類が結合して構成されており、鎖状につながった炭素の長さによって、脂肪酸の種類が分類されます。

| 種類 | 炭素数 | 含まれるもの |

| 短鎖脂肪酸 | 2~6個 | 乳製品 / 腸内細菌の代謝物 |

| 中鎖脂肪酸 | 8~12個 | 牛乳 / ヤシ油 / パーム油 / ココナッツオイル など |

| 長鎖脂肪酸 | 14個以上 | バター / オリーブオイル / えごま油 / 大豆油 など |

表を見るとわかるように、私たちが普段口にする食用油の多くは長鎖脂肪酸で構成されています。一方、短鎖脂肪酸は一部の乳製品に含まれているものの、多くが腸内で生成されている脂肪酸です。腸内細菌によって食物繊維やオリゴ糖などが発酵・分解される過程で生成されます。

体内で生成される短鎖脂肪酸は、大腸の粘膜細胞のエネルギー源となるほか、腸内環境の改善や免疫力の向上、全身の健康維持など、さまざまな効果をもたらすと考えられています。具体的な効果は次章で詳しく見ていきましょう。

2. 短鎖脂肪酸の効果

短鎖脂肪酸が腸内で生成されることで、体にうれしい効果をもたらします。ここでは、特に注目したい3つの効果について、詳しく解説します。

腸内環境を整えてくれる

短鎖脂肪酸は腸内環境を整える役割があります。善玉菌の増殖を助けつつ、腸内を弱酸性に保つことで悪玉菌の増殖を抑制し、腸内フローラのバランスを整えるのです。結果的に便秘や下痢などの改善につながるだけでなく、腸の運動が活発化します。短鎖脂肪酸を増やすことで腸内環境が整えられると、日常生活の質が向上するのも大きなメリットです。

免疫力が上がる

短鎖脂肪酸は、腸内細菌が食物繊維を分解する際に生成され、免疫システムに働きかけます。特に酢酸は、IgA(免疫グロブリン)の働きをサポートし、大腸への病原体の侵入を防ぎます。

また、大腸内の粘液を分泌させる働きがあることから、細菌などが体内へ侵入するのを防ぐ大腸のバリア機能の修復・強化に役立ちます。こうした短鎖脂肪酸の働きにより病原菌やウイルスに対抗する力が高まり、感染症に負けない体づくりをサポートするのです。

全身に良い影響を与える

短鎖脂肪酸は血流に乗って全身に届けられることで、健康にさまざまな恩恵をもたらします。例えば肝臓にたどり着くとエネルギー代謝をサポートし、血糖値やコレステロールの調整を手助けします。さらに精神安定に関係のある物質を作り出しているなど、脳の健康維持にも関与していると考えられています。腸内環境を整えて、短鎖脂肪酸の量を増やすことが、体と心の両面に良い影響を与えるでしょう。

3. 短鎖脂肪酸は痩せるって本当?

腸内の短鎖脂肪酸を増やすことで、ダイエットにうれしい効果がもたらされるといわれています。ただし、短鎖脂肪酸自体に直接的なダイエット効果はありません。腸内環境を整えることで、短鎖脂肪酸が効率良く産生され、太りにくくなり、ダイエットに役立つという点を理解しておくことが重要です。

では、短鎖脂肪酸がどのように太りにくい体質をつくるのか、3つのポイントに絞って解説します。

消化吸収を促進

短鎖脂肪酸は大腸の粘膜細胞の主要なエネルギー源となり、腸の蠕動(ぜんどう)運動を活発にします。蠕動運動が活発になることで消化吸収が促進され、排便を促します。

基礎代謝アップ

短鎖脂肪酸は大腸から吸収され全身をめぐり、交感神経に働きかけます。交感神経が優位になると、心拍数や体温が上昇するため、基礎代謝が高くなるのです。

体脂肪を減らす

短鎖脂肪酸は交感神経だけでなく、脂肪細胞にも働きかけることがわかっています。脂肪細胞に一定の短鎖脂肪酸が到達するとシグナルを発し、これ以上脂肪細胞が栄養を取り込まないよう制限をかけ、脂肪の蓄積を防ぎます。

4. 短鎖脂肪酸を増やすには?

短鎖脂肪酸は種類によって働きが異なるものの、食事によって特定の種類だけを増やすのは難しいとされています。そのため、短鎖脂肪酸全体が増えるように腸内環境を整えることが大切です。

ここでは、短鎖脂肪酸を増やすために必要な「食物繊維」と「オリゴ糖」について解説しますが、どちらも短期間だけ食べただけでは十分な効果が得られません。大切なのは、長期間継続して摂り続けることです。

食物繊維を摂る

食物繊維は腸内細菌のエサとなり、短鎖脂肪酸を生み出す材料となります。1日あたりの食物繊維の目標量は、成人男性20~22g、成人女性18gと定められていますが、現代の日本人はどの年代でも食物繊維が十分に摂取できていません。その結果、短鎖脂肪酸を生み出す力も低下している可能性があるのです。では、どのような食品をとれば、十分に食物繊維が摂取できるのかをご紹介します。

|

食品 |

食物繊維総量 (100gあたり) |

食材ごとの目安量 |

目安量に対する |

| オートミール | 9.4g | 30g:1食 | 2.8g |

| ひきわり納豆 | 5.9g | 40g:1パック | 2.4g |

| ごぼう(生) | 5.7g | 50g:きんぴらごぼう1人分 | 2.9g |

| アボカド(生) | 5.6g | 50g:1/3個 | 2.8g |

| しいたけ(生) | 4.6g | 30g:2個 | 1.4g |

| ほうれん草(生) | 2.8g | 100g:おひたし1人分 | 2.8g |

| 玄米(めし) | 1.4g | 150g:茶碗1杯 | 2.1g |

| バナナ(生) | 1.1g | 100g:1本 | 1.1g |

※参照:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

成人女性の1食に必要な食物繊維6gを満たすためのヒントをお伝えします。

まずは、白米を玄米に置き換えるだけで2.1gの食物繊維が摂取できるため、残り3.9gをとればOKです。好きな主菜に加えて以下のようなメニューを取り入れると目標量を達成できます。

・アボカド納豆:5.2g

・ほうれん草の納豆和え:5.2g

・ほうれん草としいたけのソテー:4.2g

・きんぴらごぼう:2.9g

バナナ入りオートミールは3.9gの食物繊維が確保できるため、朝食にもおすすめです。

ただし、食物繊維は体調不良時にたくさん摂取すると、消化不良を引き起こす可能性があります。体調不良のときは無理に食物繊維を摂取しようとせず、消化の良い食べ物を取り入れてください。

オリゴ糖をとる

善玉菌のエサとなるオリゴ糖を摂取することも、短鎖脂肪酸を増やすカギです。オリゴ糖は1日あたり最低でも1~2g、できれば1日10gは摂取すべきといわれています。では、どんな食べ物を選べばオリゴ糖が摂取できるのでしょうか。

| 食品 |

オリゴ糖含有量 (100gあたり) |

食材ごとの目安量 |

目安量に対する オリゴ糖含有量 |

| きな粉 | 7% |

7~14g:大さじ1~2 |

0.49~0.98g |

| ごぼう | 3.6% | 50g:きんぴらごぼう1人分 | 1.8g |

| 玉ねぎ | 2.8% | 50g:みそ汁1杯分 | 1.4g |

| にんにく | 1.0% | 5g:料理1回分 | 0.05g |

| 豆腐 | 0.4% | 100g:冷やっこ1人分 | 0.4g |

| バナナ | 0.3% | 100g:1本 | 0.3g |

| ねぎ | 0.2% | 70g:白ねぎ2/3本 | 0.14g |

| 枝豆 | 0.1% | 50g:枝豆小鉢1杯 (実の部分のみの重さ) |

0.05g |

※参照:オリゴ糖を多く含む食べ物について知りたい。 | レファレンス協同データベース

上記の表を見るとわかるように、食品だけで十分なオリゴ糖を確保するのは難しそうです。そこでおすすめしたいのが、オリゴ糖食品。オリゴ糖の含有量が多く、効率良く腸内へオリゴ糖を届けられます。シロップタイプまたは粉末で販売されているため、好みに合わせて選ぶと良いでしょう。

なお、オリゴ糖は2~3時間以上煮込むと、分解されて乳糖や果糖など別の糖に変化するため、なるべく長時間加熱しない食品に使うこともポイントです。また、オリゴ糖はヨーグルトなどの発酵食品と一緒に食べることで、相乗効果を発揮し、より腸内環境改善に役立ちます。

5. プレバイオティクスとプロバイオティクスも意識しよう

腸内環境を整えるには、「プレバイオティクス」と「プロバイオティクス」の両方を意識して摂ることも大切です。

プロバイオティクス

プロバイオティクスとは、腸内フローラのバランスを改善することにより、人に有益な作用をもたらす生きた微生物のことです。ビフィズス菌や乳酸菌などが挙げられます。ヨーグルトや発酵食品などで手軽に摂取できます。

プレバイオティクス

プレバイオティクスとは、腸内細菌のエサとなる物質のことです。食物繊維やオリゴ糖などが挙げられます。プレバイオティクスを摂取することで、腸内細菌のエサとなり、腸内環境を整えるのに役立ちます。

プレバイオティクスとプロバイオティクスをバランスよく摂取することで、相乗効果が期待でき、腸内環境をより改善できる可能性があります。このような考え方をシンバイオティクスといいます。効果的に腸内環境を整えるためには、シンバイオティクスも意識してみましょう。

6. まとめ

短鎖脂肪酸は主に腸内細菌によって作られる物質で、腸内環境を整えたり、免疫力を高めたりと、全身の健康にさまざまな良い影響を与えてくれます。ダイエットにもうれしい効果をもたらしますが、短鎖脂肪酸自体にダイエット効果があるわけではなく、腸内環境を改善した結果、ダイエットに結びつくという点を覚えておきましょう。

短鎖脂肪酸は私たちの健康に欠かせない物質です。日々の食生活に食物繊維やオリゴ糖を積極的に取り入れ、腸内環境を整えることが健康的な毎日に繋がります。ぜひ今日から腸内環境改善を意識してみませんか。