玄米の種類別にカロリーを比較!食べるメリットや注意点を解説

「栄養価の高さ」や「食物繊維をより多くとれる」として、健康志向の方に選ばれている玄米。そもそも玄米とは稲の実から硬いもみ殻のみを取り除いた状態で、果皮や種皮、胚芽など栄養価が高い部分がそのまま残っています。玄米の見た目は茶色で、果皮や種皮、胚芽などを取り除いて精米すると、私たちが見慣れた白米になるのです。白米は甘さやふっくら感が魅力ですが、玄米と比較して血糖値が上がりやすく、栄養価が低いというデメリットもあります。では、玄米は白米のデメリットをカバーしうる食べ物なのでしょうか。

この記事では、玄米の種類ごとの栄養価を白米と比較し、玄米を食べるメリットや注意点などを解説しています。

1. 玄米の主な種類は2つ

一口に玄米といってもいくつか種類があるため、ここでは代表的な「発芽玄米」と「分づき米」について解説します。

発芽玄米

発芽玄米とは、玄米をわずかに発芽させた状態のお米です。発芽させることで、玄米に含まれる一部の栄養価がさらに高まり、消化吸収も良くなるとされています。白米に比べて、食物繊維、ビタミン、ミネラルなどを豊富に含むのが特徴です。

また、大人の健康をサポートする働きやリラックス効果などが期待できるGABA(ギャバ)も増加します。なお、発芽玄米はスーパーや通販などで購入できます。

分づき米

分づき米とは、玄米を精米する際に糠(ぬか)の層を部分的に残したお米のことです。白米よりも栄養価が高く、玄米よりも消化しやすいという特徴があります。精米の度合いによって、3分づき、5分づき(半つき)、7分づきなどの種類に分けられ、数字が小さいほど糠の層が多く残り、栄養価も食感も玄米に近くなり、数字が大きくなるほど白米に近づき、食べやすくなります。

分づき米は一般的なスーパーでは手に入りにくいため、精米店またはコイン精米機で好みの度合いに精米するか、通販を利用するのがおすすめです。

そのほかにも、玄米表面の硬いロウ層をカットすることで、浸水時間が短くなる玄米もあります。

2. 玄米のカロリーは高い?

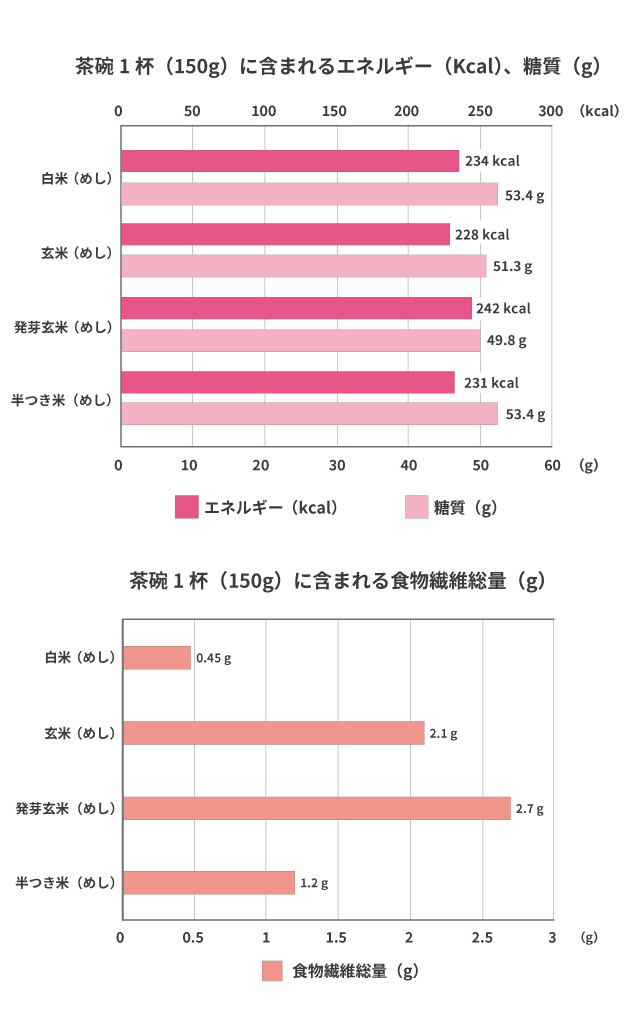

結論からいうと、玄米のカロリー(エネルギー)は白米と同程度です。どのくらいの差があるのか、白米と玄米3種類(玄米・発芽玄米・半つき米)を比較してみました。

| エネルギー | 糖質 | |

| 白米(めし) [水稲めし]/精白米/うるち米 |

156kcal | 35.6g |

| 玄米(めし) [水稲めし]/玄米 |

152kcal | 34.2g |

| 発芽玄米(めし) [水稲めし]/発芽玄米 |

161kcal | 33.2g |

| 半つき米(めし) [水稲めし]/半つき米 |

154kcal | 35.6g |

※100gあたりの数値

※参照:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

表を見ると発芽玄米のカロリーがわずかに多くなっています。ただ、100gあたりでカロリーや糖質の差を見てもイメージがわきづらいため、茶碗に換算したときの量を見ていきましょう。

※白米(めし):プロスキー変法の食物繊維総量

※参照:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

若干ではありますが、白米より玄米の方がカロリーが低いため、カロリーが気になる方は、玄米を選ぶのが良いでしょう。また、糖質は4種類の中で発芽玄米が最も少なくなっています。糖質制限などを気にされる方は、食物繊維が豊富で糖質が少ない発芽玄米を選ぶのも良いでしょう。

3. 玄米を食べるメリットとは?

玄米は白米に比べて栄養価が高く、健康的な食生活に最適です。ここでは玄米を食べるメリットについてみていきましょう。

栄養価が高い

まず、玄米は白米よりも栄養価が高いため、毎日続けて食べることで健康維持に役立ちます。白米と玄米3種類(玄米・発芽玄米・半つき米)は、どれくらい栄養価に差があるのか見ていきましょう。

| ビタミンB1 | ビタミンB6 | 葉酸 | カリウム | マグネシウム | マンガン | |

| 白米(めし) | 0.02mg | 0.02mg | 3㎍ | 29mg | 7mg | 0.35mg |

| 玄米(めし) | 0.16mg | 0.21mg | 10㎍ | 95mg | 49mg | 1.04mg |

| 発芽玄米(めし) | 0.13mg | 0.13mg | 6㎍ | 68mg | 53mg | 0.93mg |

| 半つき米(めし) | 0.08mg | 0.07mg | 6㎍ | 43mg | 22mg | 0.60mg |

※栄養素ごとに、◼︎は1位、◼︎は2位を示しています。

※100gあたりの数値

※参照:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

ここからは、注目成分についてくわしく説明します。

■ ビタミンB1

糖質をエネルギーに変える際に必要な栄養素です。炭水化物からのエネルギー産生を促したり、皮膚や粘膜の健康維持を助けたり、疲労軽減や集中力の維持にも役立ちます。白米に含まれるビタミンB1はわずか0.02mgですが、玄米は0.16mgと8倍もの差があります。発芽玄米は0.13mgと白米の6.5倍、半つき米は玄米には及びませんが、0.08mgと4倍も多く含んでいるのです。

■ カリウム

体内の浸透圧の調整をする働きがあります。摂りすぎた塩分を排出する効果があることから、正常な血圧を保つのに必要です。白米には29mg含まれていますが、玄米には95mg含まれており、約3.3倍もの差があります。発芽玄米は68mgと白米の約2.3倍です。半つき米は約1.5倍にあたる43mgのカリウムが摂取できます。

■ マグネシウム

骨や歯の形成だけでなく、筋肉の収縮、血圧調整、神経伝達に関わったり、体内の酵素の働きを正常にしたり、エネルギーを産み出したり、血液循環を正常に保ったり、体内のさまざまな機能をサポート。白米に含まれるマグネシウムは7mgとわずかですが、発芽玄米は53mgと約7.6倍も多く含みます。玄米は49mgと白米の7倍、半つき米は22mgと約3.1倍のマグネシウムが含まれています。

玄米は、ビタミンB群やミネラルを白米より多く摂取できることから、健康的に過ごしたい方におすすめです。食事スタイルをガラッと変えることが難しくても、毎日食べる主食に玄米を取り入れれば不足しがちな栄養素が摂取できるため、手軽に健康維持に役立てられるでしょう。

また、発芽玄米はGABA(ギャバ)が多く、マグネシウムなども玄米より多く含まれているため、ストレスや年齢に負けずイキイキと過ごしたい方におすすめです。

半つき米は玄米や発芽玄米ほどではないものの、白米よりも多くの栄養素を摂取できます。消化吸収がよく、食感も白米に近いというメリットがあるため、お子様など玄米を食べづらい方は、半つき米を選ぶのもおすすめです。

食物繊維が豊富

玄米は食物繊維が豊富な食品として知られています。白米と比較した場合、どれくらい多く含まれているのか、表にまとめました。

※参照:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

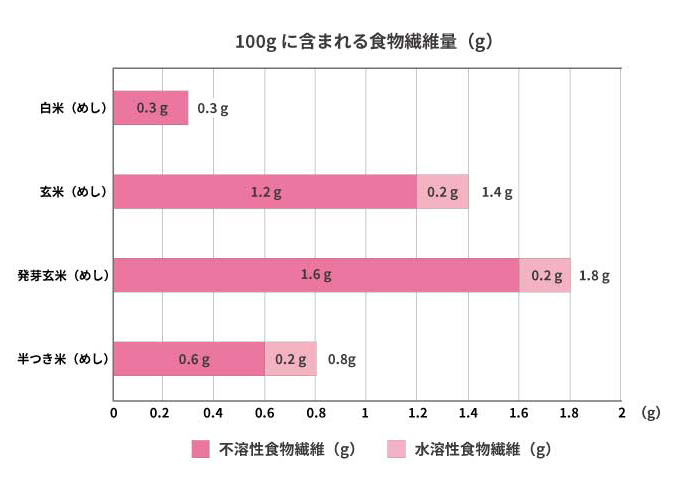

白米100gに含まれる食物繊維の総量はわずか0.3gですが、玄米100gには1.4gと白米の約4.7倍の食物繊維を含みます。さらに、発芽玄米になると1.8gと白米の約6倍もの食物繊維量が摂取可能です。半つき米の食物繊維は他の玄米には及ばないものの0.8g含まれており、白米の約2.7倍も多く摂取できることから、玄米を食べることで不足しがちな食物繊維を摂取できます。

食物繊維には、水溶性と不溶性の2種類があります。水溶性食物繊維は、善玉菌のエサとなり、腸内環境改善に貢献します。さらに水に溶けてゲル状になり、糖の吸収を穏やかにしたり、コレステロールの吸収を抑えたりする働きがあります。不溶性食物繊維は、水分を吸収して便のかさを増やし、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を促進することで、お通じを改善する効果が期待できます。玄米にはどちらの食物繊維も含まれているため、腸内環境改善に役立てられるでしょう。

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、18~64歳の食物繊維の摂取目標量は、男性20~22g以上、女性18g以上となっています。現代の食生活では食物繊維が不足しがちなので、玄米を食べることで効率よく食物繊維を摂取し、腸内環境を健やかに保ちましょう。

血糖値が上がりにくい

玄米は、白米と比べて血糖値が上がりにくい食品です。食品の血糖値の上昇度合いを示す指標にGI値(グリセミック・インデックス)があり、GI値が低いほど食後の血糖値の上昇が緩やかになります。

そもそもGI値とは、食品が血糖値を上げる速度を示す指標です。ブドウ糖(糖質の最小単位)を摂取した時の血糖値上昇率を100として、他の食品と比較した数値で表されます。血糖値上昇率に応じて、3つの基準で分類されています。

| 分類 | 血糖値上昇率 |

| 高GI食品 | 70以上 |

| 中GI食品 | 56~69 |

| 低GI食品 | 55以下 |

白米のGI値は77と高GI食品に分類されますが、玄米のGI値は55と低GI食品になります。

| GI値 | |

| 白米 | 77 |

| 玄米 | 55 |

玄米のGI値が低い理由は、食物繊維を多く含むからです。食物繊維が多いと消化がゆっくりと進み、食後の血糖値の急上昇を防ぐことができます。そのため空腹時や食事の際に低GI食品を摂ることで、空腹時や食後の血糖値が安定しやすくなるのです。なお、日常的に玄米を食べることで、より血糖値が安定しやすくなるといわれているため、週に数回でも良いので続けて食べてみましょう。血糖値が安定すると、集中力維持やエネルギー持続など、日常のパフォーマンス向上にもつながります。

満腹感を得られやすい

玄米は白米に比べて、よく噛まなければそのおいしさがわかりづらいという特徴があります。白米はあまり噛まなくても甘みや美味しさが感じられるため、つい早く飲み込んでしまいがちです。一方、玄米はしっかり噛むことではじめて、その滋味深い味わいを堪能できます。

玄米をよく噛むことは、満腹中枢への刺激にも繋がります。噛む回数が多くなると自然と食事時間も長くなるため、少量の食事でも満腹感を得やすくなるのです。また、よく噛むことで唾液の分泌が促進されると、食べ物の消化を助けるため、玄米のデメリットである消化吸収のしにくさをカバーすることになります。ダイエット中の悩みの種である「空腹感」を感じにくく、早食いを防ぐことにも繋がるため、玄米はダイエットにピッタリの食材といえるでしょう。

4. 玄米を食べる際の注意点

体にうれしい効果がたくさん詰まっている玄米ですが、実は食べる前に知っておいてほしい注意点があります。

人によっては消化に時間がかかる

玄米は食物繊維が豊富である一方、消化に時間がかかる場合があります。特に白米に慣れている方は、玄米に含まれる食物繊維の量に胃腸が対応できず、消化不良を起こす可能性があります。消化不良による不快感を引き起こさないためには、以下4点を覚えておきましょう。

| 対策方法 | 具体策 |

| よく噛む | 一口あたり30回を目標にする。 |

| 寝る前に食べない | 就寝3時間前には食べ終える。 夕食が遅くなるときは白米にする。 |

| 過剰摂取しない | 徐々に量を増やして調整する 最初は白米と玄米を混ぜるのもおすすめ。 |

| 胃腸の調子が悪いときは控える | 体調不良時は消化の良い白米にする。 症状が改善してから少しずつ玄米に戻す。 |

これらの点に注意することで、玄米の栄養を効率的に摂り入れながら、消化不良による不快感を避けることができます。自分の体調と相談しながら、玄米を健康的で美味しく味わうように心掛けて下さい。

5. まとめ

玄米は白米と比べて栄養価が高く、食物繊維やビタミン、ミネラルなどが豊富に含まれているのが特徴です。特に発芽玄米の食物繊維は白米の約6倍~7倍含まれており、血糖値の上昇を抑えたり、満腹感を持続させたりする効果が期待できます。

また、発芽玄米は玄米3種類とカロリーはほぼ同じですが、発芽させることで、GABAやビタミンなどの栄養価がさらに高まり、消化吸収もよくなるなど、体にうれしいポイントがたくさんあります。

玄米をはじめて食べる方は、食べやすい発芽玄米から試してみるのも良いでしょう。白米に混ぜて炊いたり、玄米粥にしたりするなど、自分に合った方法で、週に何回か食べることからはじめても構いません。無理なく、できることから生活に取り入れ、玄米の良さを実感してください。