イマドキの小学生のお小遣いはいくら? あげるタイミングも解説

小学生やその保護者を対象に行われたアンケートの結果を基に、子どもの成長とともに生じる「小学生のお小遣いはいくら? 渡すタイミングは?」という疑問や悩みを解消するヒントをご紹介。みんなのお小遣い事情やあげるときのポイントなども解説します。

1. 小学生がお小遣いをもらっている割合

2019年4月に株式会社バンダイが行った「小中学生のおこづかいに関する意識調査」によると、お小遣いをもらっていると回答した小学生は68%でした。学年によっても差はあると思われますが、まずは大まかな参考になるのではないでしょうか。

また、お小遣いを定期的にもらっている小中学生のうち、89.6%は親から、23.2%は祖父母からもらっているという結果も。祖父母からもらっている場合は親からもらうよりも金額が大きくなる傾向にあります。あげすぎにならないよう、金額やタイミングについて確認してくださいね。

出典:バンダイこどもアンケートレポートVol.251 「小中学生のおこづかいに関する意識調査」 結果

2. 小学生にお小遣いをあげるタイミング

小学生にお小遣いをあげるタイミングは、大きくわけると3つ。それぞれのタイミングにメリットや注意点があります。また、どの渡し方が良いかは、保護者の考えや子どもの性格、まわりの環境などによって異なります。タイミングごとにポイントを解説します。

毎月など定期的に

定期的に渡す方法は、予め決めておいた金額とスパンでお小遣いを渡すやり方なので、お小遣いを計画的に使ったり貯めたりする力を伸ばしやすいといわれています。また、ほかの方法よりも保護者の管理がラクな点もメリットです。渡す間隔は、毎日、2週間、1ヵ月など家庭によりさまざまです。子どものお金の使い方を見ながら調整していくのも良いでしょう。

デメリットとしては、子どもが「お小遣いをもらえるのはあたりまえ」と捉えてしまうことが挙げられます。

お手伝いをしたら

お手伝いの報酬としてお小遣いをあげる方法は、お金が労働の対価であることを子どもが自然に学べる方法です。お手伝いだけでなく、勉強やスポーツなどでの努力の結果に応じてあげるケースもあります。

目標金額に向けてコツコツ頑張る経験や、「目標を達成できた」という成功体験を積めるのが大きなメリット。子どもが自ら進んで手伝いや勉強をするようになる効果も期待できます。

ただし、子どもによっては「お手伝いや勉強はお小遣いをもらうためにするもの」という考えになってしまう可能性もあるので注意しましょう。

必要なときに

必要なときに必要な分のお小遣いを渡す方法は、お金の使い道を保護者が把握しやすいというメリットがあります。予め用途がわかるので、ほかの方法と比べて無駄遣いが発生しにくい傾向も。逆に、子どもが自分で金銭管理をする能力が身に付きにくい方法であるともいえます。

加えて、必要になるたびに渡していくことで、トータルのお小遣い額が大きくなってしまうケースも珍しくありません。保護者側の管理能力も必要となるため、月や年単位での予算額を決めておくなどの対策を取ってみましょう。

3. みんなはどうしてる? 小学生のお小遣い、いくらあげてる?

2023年9月に行われたインターネット調査によると、小学生にあげるお小遣いの平均金額は、1~2年生が966円、3~4年生が1,121円、5~6年生が1,653円でした。また、データを並べるとちょうど中央に来る中央値で見てみると1~2年生は800円、3~6年生は1,000円となりました。この結果から、学年が上がるにつれて少しずつ金額を上げる家庭が多いことがうかがえます。

具体的な金額は、各家庭の経済状況やお小遣いの使い道などによってさまざまです。調査の結果も参考にしつつ、「いくらくらいがいいかな?」「お小遣いで何を買いたい?」「こんな方法はどうかな?」と家族間で話し合うことが大切です。

出典:ママソレ|【2023年最新】お小遣いの平均はいくら?小学生・中学生・高校生別のパパママにアンケート!

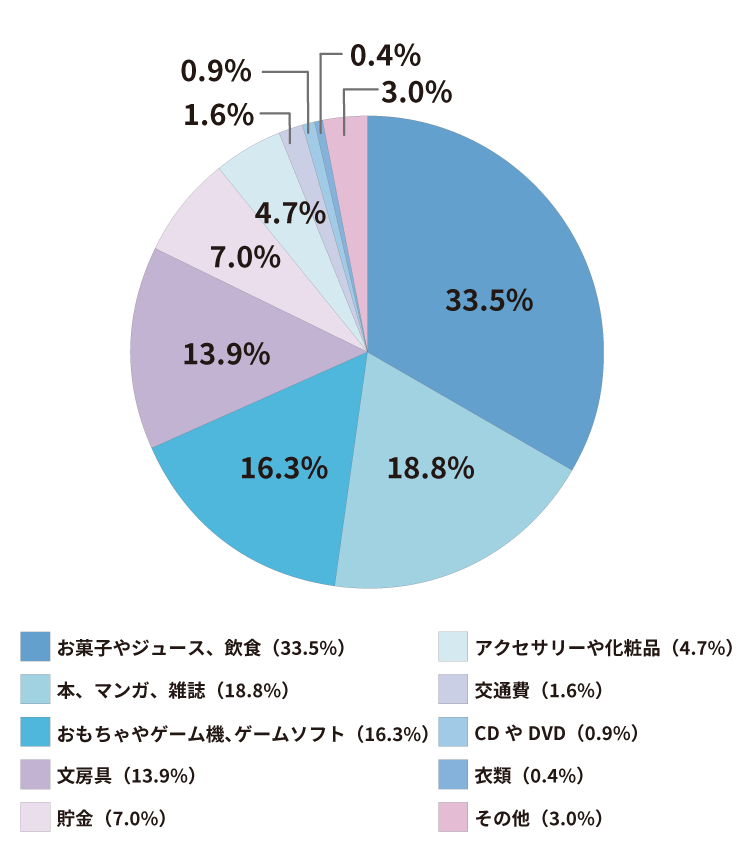

4. 小学生のお小遣いの使い道とは?

次に小学生のお小遣いの主な使い道についてみてみましょう。上記と同じ2023年9月のインターネット調査で分かった、子どものお小遣いの使い道は以下のとおりです。

出典:ママソレ|【2023年最新】お小遣いの平均はいくら?小学生・中学生・高校生別のパパママにアンケート!

小学生のお小遣いの使い道で最も多かったのはお菓子やジュースなどの飲食代で、学年を問わず1位でした。次いで、本やマンガ、雑誌が2位、おもちゃやゲーム機、ゲームソフトが3位となり、「娯楽要素の強い買い物はお小遣いで」という家庭が多いことがうかがえます。

続いて、「子どものくらしとお金に関する調査 2015年度(金融広報中央委員会)」などから、学年ごとの傾向も見てみましょう。

低学年

小学校低学年のうちは、お菓子やジュースなどの飲食代のほか、ゲームセンターの遊戯代やガチャガチャなどのおもちゃにお小遣いを使う小学生が多いです。中高学年と比べて、お小遣いの使い道が家庭ごとに限定されている傾向もあります。自由にお金を使わせるというよりも、お金に触れて買い物や計算のスキルを身に付けてほしいという考えの家庭が多い時期です。

中学年

中学年も変わらず、飲食代とゲームやおもちゃにお小遣いを使う小学生が多いようです。低学年と比べるとマンガを購入するという子どもが増えますが、本や雑誌に使う子どもはそれほど増えないのが特徴的。ノートや鉛筆などの文房具に使うという意見が増えました。

高学年

小学校高学年になると、お小遣いの使い道が多様になってきます。成長に伴い、1度に使う金額が大きくなってくる傾向も。また、中学年とは異なり、マンガだけでなく本や雑誌をお小遣いで買う子どもも増えます。お小遣いで友達にプレゼントを買う子どもが増えるのも高学年の特徴です。

5. 小学生にお小遣いをあげるときのポイント

小学生にお小遣いをあげるときに気を付けたいポイントは4つあります。これらのポイントをただ押さえるだけではなく、子どもの理解力や行動範囲に合わせた伝え方も大切。実際に伝えるシーンをイメージしながら確認していきましょう。

お金の大切さを伝えましょう

渡しているお小遣いは「親が働いて稼いだお金」であり、なるべく大切に使ってほしいということをハッキリ伝えましょう。無駄遣いするのは悲しい、楽しいことにお金を使ってほしい、といった声掛けが有効です。

ただし、お小遣いの使い道を考えることは、小学生が自分で考え選択する力を育む良い機会でもあります。使い方を逐一指示したり駄目出ししたりすると、その芽を摘んでしまうことになる恐れもあるので、気を付けてくださいね。

想定外にお金を使ってしまい、ほしいものが買えなくなるなどの失敗があったときは、次からどう改善すれば良いのかを親子で話し合う絶好の機会です。お小遣いのような少ない額での失敗は、子どもの成長の過程ではむしろ良い機会ともいえます。あまり深く考え過ぎず、子どもの成長に合わせた声掛けで、前向きな結論を目指しましょう。

予め金額を決めておきましょう

定期的にお小遣いを渡す場合は、計画的なお金の使い方が学べるメリットを活かすために、毎回渡す金額は変えないのがおすすめ。いくらが妥当なのか、大人だけでなく子どもも交えて相談をすると、納得感が出ます。

お手伝い制や都度渡す形式でも、目安となる金額は決めて、子どもと共有しておくのがポイント。例えば、お風呂掃除を毎日頼むのであれば、30円×30日で900円がもらえる、といった方法です。都度渡すのであれば、1,000円×12ヵ月だから1年で1万2,000円が目安だよ、と伝えると良いでしょう。

お小遣い帳を付けてもらいましょう

お小遣い帳をつけると、お金の収支が可視化できる、金銭管理の方法が学べる、といったメリットが生まれます。また、小さいうちからお小遣い帳をつける習慣を身に付ければ、自立してからも家計簿をつける習慣が残りやすいともいわれています。小学生の場合、細かい数字を合わせることよりも、お小遣い帳を継続してつけることを目標にしましょう。内容を確認したらシールやスタンプなどのちょっとしたご褒美をあげる、記帳に関して困り事がないか定期的に声掛けする、といった工夫が有効です。

また、最近は電子マネーでお小遣いを渡すケースも増えてきています。現金よりも紛失や盗難のリスクが低いこと、レシートがなくても支払い履歴でお小遣いの使い道を確認できることなどがメリットです。子どもにスマートフォンを持たせている場合は、お小遣いアプリでお金を管理する方法を検討してみてもいいでしょう。

お金の貸し借りはしないように伝えましょう

子どもだけでなく、大人であっても、お金の貸し借りは大きなトラブルの元になりやすいもの。どんなに仲が良い友達でも、どんなに金額が少なくても、お金の貸し借りはNGだとハッキリと伝えましょう。特に小学生の場合、繰り返し何度もお金を要求されてしまうようなケースに陥ることも。

お金を借りるということはお金がないということであり、確実に返済できる見通しはありません。少し難しい話かもしれませんが、子どもの年齢や理解力に合わせて言葉や内容を変えながら、一緒に考えるスタンスで理由も伝えましょう。

6. まとめ

お小遣いをあげるタイミングは家庭によって異なり、方法ごとにメリットや注意点があるので、家庭の方針や子どもの性格などに応じて選択していきましょう。

また、お小遣いが原因で友達や周囲の人とトラブルが発生することもあるかもしれません。そのような場合、子どもが親に報告・相談しやすい環境を作れるかどうかも大切です。

ぜひこの機会に、小学生のお小遣いについて家庭内での決まり事を用意してみてくださいね。