意外な落とし穴が!? 中性脂肪と、メタボリックシンドローム

どう見れば良いのかイマイチわからない健康診断の結果を、検査項目のひとつひとつに焦点を当てて徹底解説する「健康診断のミカタ」。今回はメタボリックシンドローム診断のカギとなる中性脂肪を取り上げます。

たくさんの数値が並ぶ健康診断の結果表。

奥が深いその世界へ、この2人がご案内します。

ちょっと天然な女の子、せっちゃん

なんでも知ってる物知りの男の子、はっくん

そもそも中性脂肪って何?

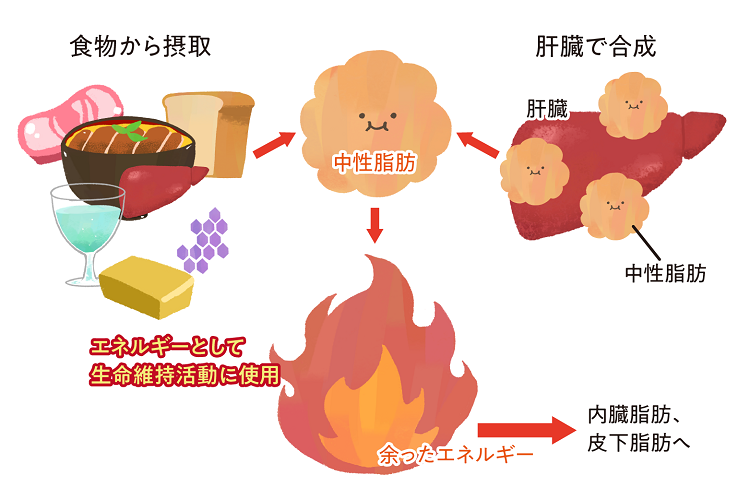

毎日の食事で食べるお肉やお魚、料理に使うサラダ油など。実は、これらの食材に含まれる脂質のほとんどが中性脂肪。私たちの体内には、そうした食事で摂った中性脂肪と、肝臓で合成された中性脂肪の2つがあり、日々の活動に欠かせないエネルギー源となっています。

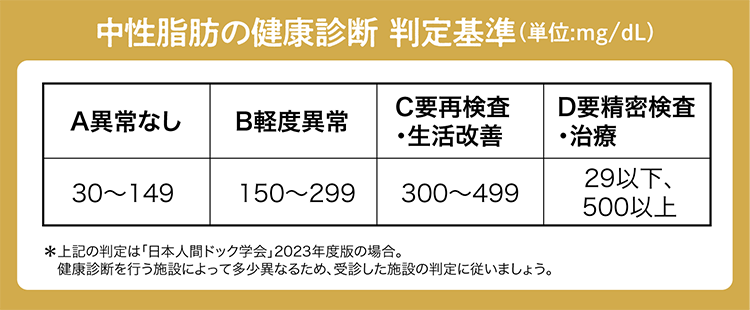

150mg/dLを超えたら要注意!

歩く、走るといった運動だけでなく、内臓が働き続けるためにも中性脂肪は必要不可欠なものです。でもエネルギーとして消費された後、余った分は内臓脂肪や皮下脂肪として蓄えられ、健康リスクを高めることに。健康診断で年々中性脂肪(またはTG)の数値が上がってきている、または150mg/dLを超えたら生活の見直しを始めましょう。

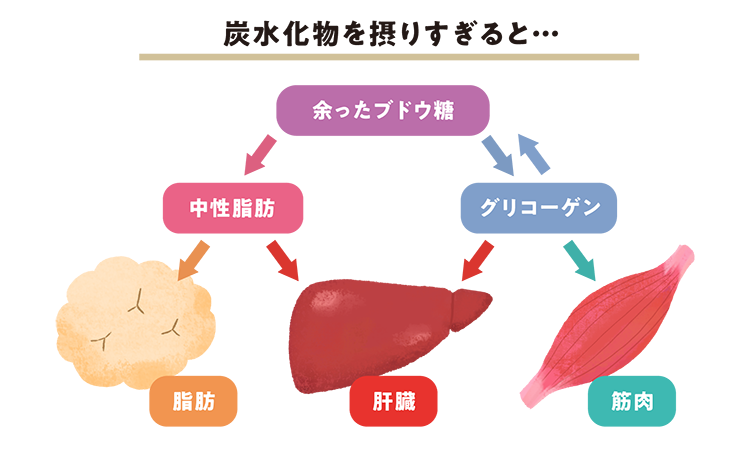

ここで意外な事実を一つ。中性脂肪という言葉から、数値が高くなる原因は食事で脂質を摂りすぎることだと考えがちですね。確かに脂質の摂りすぎも要因の一つですが、より大きいのは炭水化物の摂りすぎ。

炭水化物は体内でブドウ糖に分解され、エネルギー源などとして使われますが、余った分はグリコーゲンや中性脂肪として蓄えられます。つまり、炭水化物の摂りすぎによっても中性脂肪が増えるのです!

しかもグリコーゲンは、血糖値が下がるとブドウ糖に再変換されて使われますが、中性脂肪となった場合はブドウ糖に戻りにくいのです。

「中性脂肪は高めだけれど、そんなに油っこい食事をしていない」と感じるなら、ごはんやパンといった炭水化物を食べすぎていないかチェックしましょう。

高すぎがまねく健康リスクは?

中性脂肪が基準値を超えると脂質異常症のひとつ、高トリグリセライド血症と呼ばれる状態に。それだけでも動脈硬化をまねく要因になりますが、より深刻なのはコレステロールへの影響。中性脂肪が増えすぎるとLDL(悪玉)コレステロールが増えやすく、HDL(善玉)コレステロールが減りやすくなり、メタボリックシンドロームのリスクが一層高まることになります。

\「脂質異常症」って何?/

血液中にある脂質の量が基準値から外れた状態を、脂質異常症といいます。脂質異常症には主に以下の4種類があります。

・高トリグリセライド(中性脂肪)血症

・高LDLコレステロール血症

・低HDLコレステロール血症

・高non-HDLコレステロール血症

また、中性脂肪の数値が高い人はHDL(善玉)コレステロール値が低い傾向にあるといわれています。脂質異常症は、動脈硬化を促す要因として注意する必要があるもの。気をつけていきたいですね。

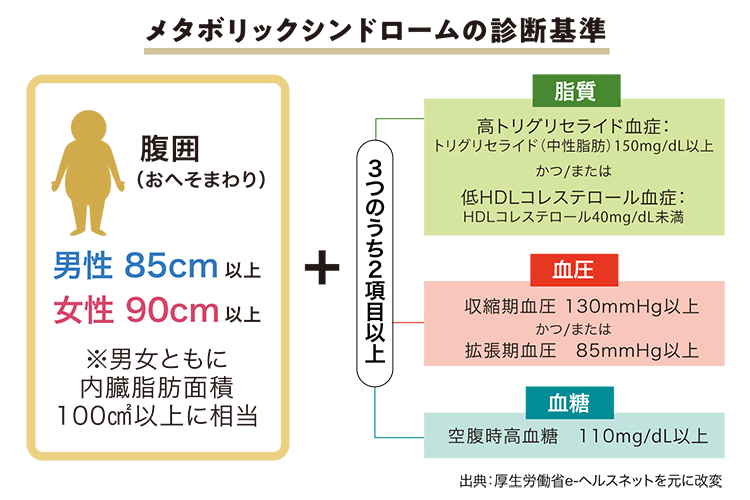

次に、中性脂肪と深くかかわるメタボリックシンドロームとはどんなものなのか、診断基準から見ていきましょう。

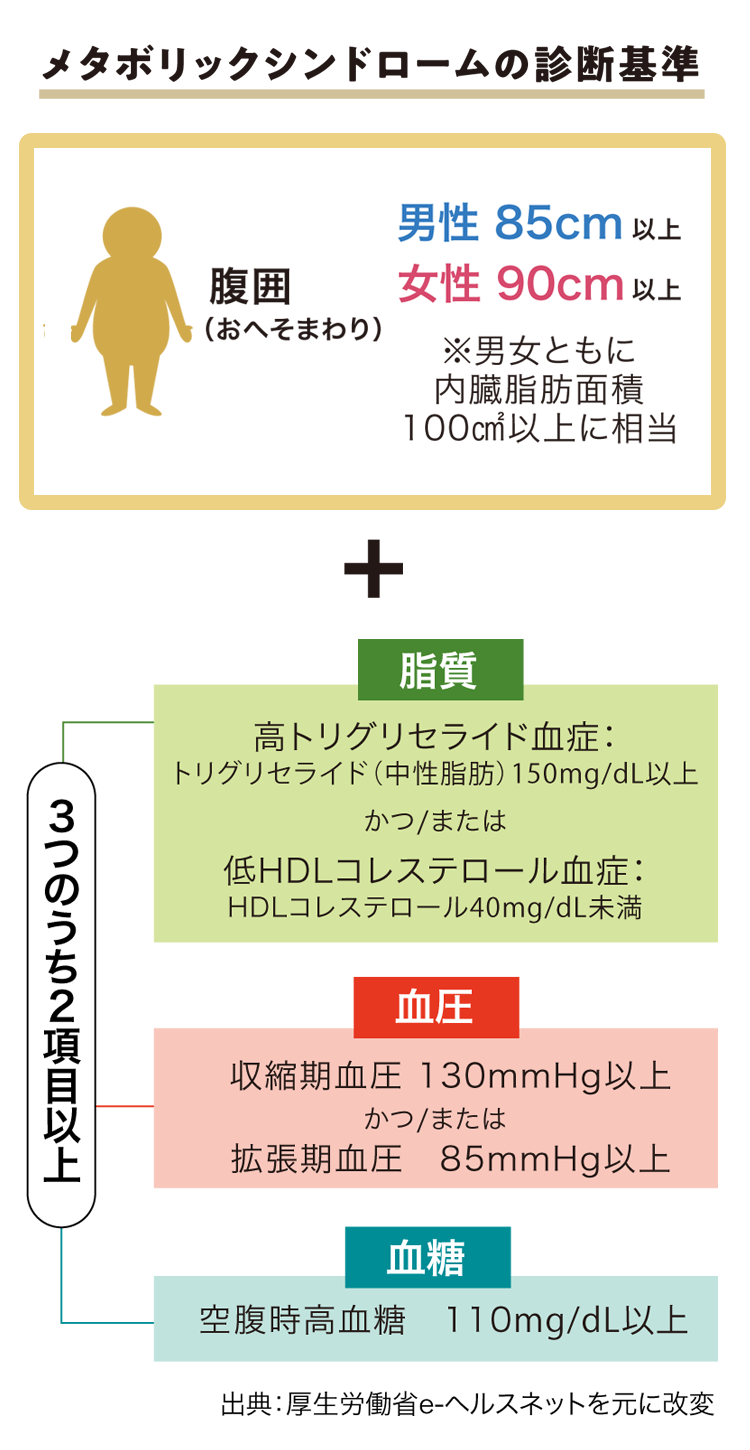

そもそもメタボリックシンドロームとは、世界保健機構(WHO)が動脈硬化の危険因子が組み合わさった状態を整理して提唱した概念。日本では上の図のように、4つの基準で診断され、その状態が続くと動脈硬化が進行する危険がより高まることがわかっています。

私たちアジア人は特に内臓脂肪(これも中性脂肪によるもの)が蓄積されやすいといわれていますので、注意したいですね。

高めの中性脂肪 対策ガイド

では、中性脂肪の数値が気になったら、どんな対策を始めれば良いのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

■まずは1~3%減量

体重60kgの人なら600g~1.8kgの減量が第一の目標。これならクリアできそうな気がしませんか?この少しの努力でも中性脂肪の数値が改善されることがわかっています。

■食生活を見直す

ポイントは2つ。まず中性脂肪を増やす大きな要因となる炭水化物を適量に抑えること。もうひとつは食べる脂質を置き換えること。例えばお肉を減らして魚介を増やす、サラダ油やマーガリンを、アマニ油やエゴマ油に、など。実際に魚に含まれるDHAやEPA、アマニ油といったN-3系(オメガ3系)脂肪酸には中性脂肪を減らす働きがあります。また、バランス良く食べることも心がけましょう。

■アルコールを控える

お酒を飲む量が多いと、肝臓での中性脂肪の合成が進むことがわかっています。適量を守りましょう。

■運動量を増やす

中性脂肪の数値を上げないためには、血中のブドウ糖を余らせない=体のエネルギー源として消費することが大事。今より15分多く歩く、毎朝のストレッチを日課にするなど、運動量を増やしましょう。

運動には、中性脂肪を減らす効果が大きいんだって。

数値が気になり始めたら、まずは散歩の時間を増やしてみるのがいいかも。

上手に健康診断を活用するコツ

■健康診断の判定の指示にしっかり従う

■健康診断の結果をベースに、生活習慣を見直す

■健康診断の結果は、その年だけでなく、2年前、1年前と比較して見る

■基準値とされる数値内でも2年前、1年前から悪化している数値があれば対策を検討する

次回【11月7日(火)リリース】予告!

お酒を飲まない人も気をつけたい「肝臓の数値」を取り上げます。