鉄分を効率良く摂ろう! 補給の方法やポイント、気をつけるべき点は?

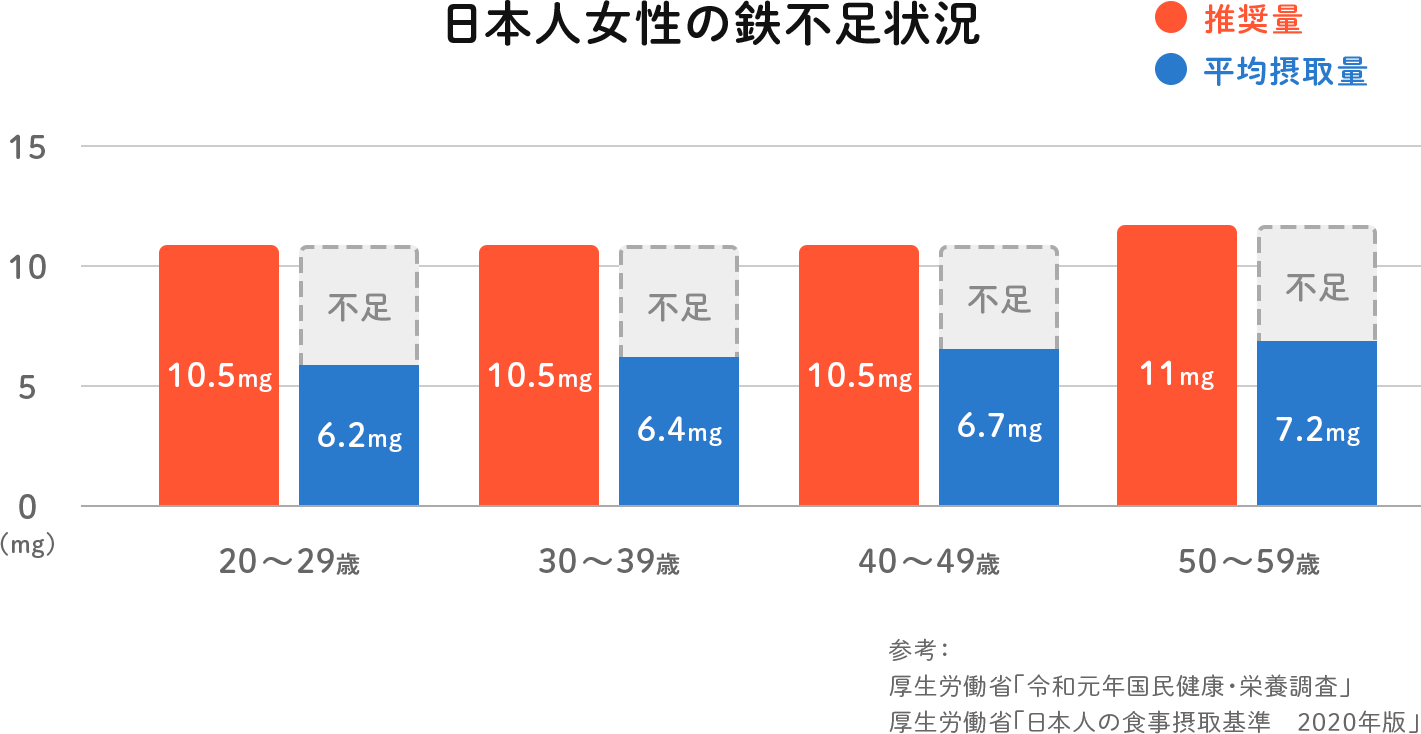

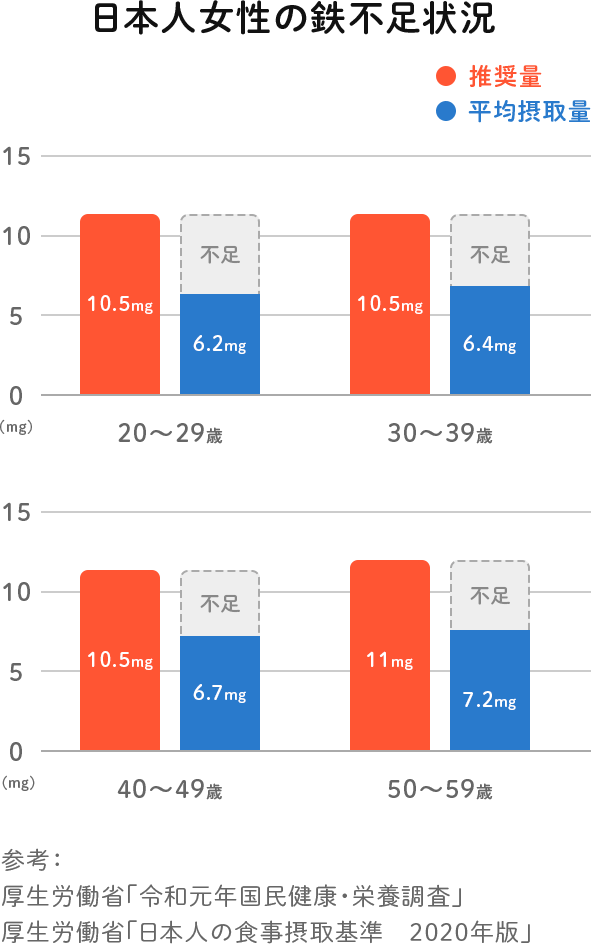

「何だか元気が出ない」「クラッとすることがある」これらの悩みは、鉄分不足が関係しているかもしれません。特に女性は月経や妊娠などで鉄分が不足しやすく、20~40代女性は2~3人に1人が鉄分不足といわれています。鉄分不足を放置すると、日常生活に支障をきたす恐れがあるため、日々の食事や生活習慣を改善することが重要です。この記事では、鉄分の必要量やどんな食材に含まれるのか紹介し、効率良く摂取するためのポイントや注意点も解説します。

1. 鉄分はどれくらい必要? 簡単に摂れるの?

鉄分はヘモグロビンの構成成分として、酸素を全身に運ぶ役割を持つ栄養素です。1日に必要な鉄分は成人男性が7.5mg、月経のある成人女性は10.5~11mgとされています。実際の摂取量を調査したデータを見ると、20〜50代の男性は平均7.6mgとほぼ必要量を満たしているのですが、20〜50代の女性は平均6.6mgと、3割程度も下回っていました。

特に女性は月経により日常的に鉄分を損失しており、鉄不足のリスクが高まっているといえるでしょう。鉄分は赤身の肉・魚やレバーなどに多く含まれますが、これらの食品を毎日十分に摂取することは簡単ではありません。

また、鉄分を簡単に摂取できないもうひとつの理由が、鉄分の特性にあります。鉄分は動物由来の「ヘム鉄」と植物由来の「非ヘム鉄」にわけられ、吸収率が低いのが特徴です。では、ヘム鉄と非ヘム鉄の違いをご紹介します。

2. 鉄分の「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の違い

鉄分には動物由来の「ヘム鉄」と植物由来の「非ヘム鉄」があり、体内に摂取した後の吸収率ではヘム鉄は約50%、非ヘム鉄は約15%と大きな違いがあります。

ヘム鉄はたんぱく質に包まれた状態になっており、ほかの食品と摂取しても吸収を妨げられにくい特徴があります。

一方、非ヘム鉄は吸収率が低いとされていますが、鉄の栄養状態によっても吸収率は変動し、鉄分が不足している状態になっている場合は、ヘム鉄の吸収率を上回ると考えられています。そのため、食事から鉄を摂取する際には、ヘム鉄が多く含まれる動物性食品だけでなく、非ヘム鉄が含まれる植物性食品も積極的に取り入れると良いでしょう。

非ヘム鉄は日本人の主な鉄分摂取源となっているため、吸収率を上げるためにビタミンCやクエン酸、たんぱく質と一緒に摂取するなどの工夫が推奨されます。ただし、食物繊維やタンニンなどにより吸収が阻害され吸収率が低くなる場合もあるため摂取する際には食材の組み合わせに注意が必要です。

では、どんな食材にヘム鉄と非ヘム鉄が含まれるのか、詳しく見ていきましょう。

ヘム鉄を含む食材

ヘム鉄を多く含む主な食材は、以下のような魚介類や精肉が中心になります。

| 食品名 | 100gあたりの含有量 |

| あさり水煮缶 |

30.0mg |

| 鶏・豚レバー(生) |

9.0~13.0mg |

| 牛赤身肉(もも肉など) |

3.8mg |

| 牛ひき肉(焼き) |

3.4mg |

| かつお(生) |

2.6mg |

| まぐろ(生) |

2.0mg |

| 豚ひき肉(焼き) |

1.6mg |

| 鶏ひき肉(焼き) |

1.4mg |

※参照:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

ダイエット中などで食事制限をすると、ヘム鉄を含む食材が摂りづらいこともあります。そんなときは、いつものオムレツにひき肉を加えるだけで、簡単に鉄分補給が可能です。

また時間がないときには、市販のローストビーフをサラダにのせるだけで、手軽にヘム鉄を摂取できます。このような動物性食品は鉄分以外にも、たんぱく質やビタミンB群を豊富に含んでおり、栄養バランスの改善にも役立ちます。

非ヘム鉄を含む食材

非ヘム鉄を多く含む主な食材は、以下のような豆類や緑黄色野菜が中心になります。肉や魚が苦手な方は、これらの食材を積極的に食事に取り入れてみましょう。

| 食品名 | 100gあたりの含有量 |

| 大豆ミート |

7.7mg |

| 納豆 |

3.3mg |

| 小松菜(生) |

2.8mg |

| ブロッコリー(焼き) |

2.3mg |

| ほうれん草(生) |

2.0mg |

※参照:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

例えば、ほうれん草とトマトを使った簡単なパスタは、お子様から大人までおいしく食べられて、手軽に非ヘム鉄を摂ることができます。

忙しいときは、市販のカット野菜に缶詰の豆を和えたり、サラダやスープに大豆製品やブロッコリーを加えたりするだけで非ヘム鉄を摂取可能です。

3. 鉄分を効率良く摂る方法やポイント

鉄分を効率良く摂取するには、鉄分を多く含む食材を選び、吸収率を高める食材と組み合わせることが大切です。あわせて生活習慣の見直しや、腸内環境の改善も考慮する必要があります。では、具体的な方法を5つ見ていきましょう。

鉄分が豊富な食材を取り入れる

主菜・副菜ともに、鉄分が豊富な食材を含む料理を選んでみましょう。料理に使う食材は、ヘム鉄を含む食材と非ヘム鉄を含む食材をバランスよく選べるとグッド。

例えば、レバニラは鉄分摂取に役立つ代表的な主菜メニューです。鉄分が豊富なレバーに加え、ビタミンCを含むニラが含まれており、鉄分の摂取効率がアップします。そのほか、いわしの梅煮も主菜におすすめです。いわしは魚の中でも鉄分を多く含み、梅干しのクエン酸が吸収率をサポートしてくれます。

また、副菜は小松菜やほうれん草など緑黄色野菜を使ったメニューを選んでみましょう。鉄分と同時に、ビタミン・ミネラル・食物繊維を同時に摂取でき、健康維持に役立ちます。

吸収率を高めてくれる食材を合わせて摂る

鉄分の吸収率は、ヘム鉄が50%、非ヘム鉄は15%と低くなっているため、吸収率を高めてくれる栄養素と一緒に取り入れると良いでしょう。一緒に摂ると鉄分の吸収率を高めてくれる代表的な栄養素と食品は、下表のとおりです。

| 栄養素 | 代表的な食品 |

| ビタミンC |

|

| クエン酸 |

|

| たんぱく質 |

|

ビタミンCやクエン酸は鉄分を吸収しやすい状態に変える働きがあることから、鉄分を含む食材と積極的に組み合わせましょう。

例えばピーマンの肉詰めは、ひき肉の鉄分とピーマンのビタミンCを同時に摂取できるため、吸収率アップが期待できます。そのほか、まぐろのカルパッチョにトマトを添えるとクエン酸の効果で鉄分が吸収されやすくなるなど、ちょっとした工夫で鉄分が摂りやすくなります。

また、たんぱく質は非ヘム鉄の吸収を助ける働きがあるため、ぜひ組み合わせてみましょう。小松菜と厚揚げの煮ものは代表的な例です。小松菜の非ヘム鉄を、厚揚げのたんぱく質と一緒に摂取することで、おいしくかつ効率良く鉄分摂取ができます。

もし、吸収率を高める食品を同時に摂取できなくても大丈夫。食後のデザートに季節のカットフルーツを食べるだけでも、吸収率がアップします。缶詰のフルーツもビタミンCを含むため、必ずしも生のフルーツにこだわる必要はありません。

生活習慣の見直しや腸内環境を整える

鉄分の吸収効率を高めるためには、生活習慣の見直しと腸内環境の改善が不可欠です。生活リズムを整え、十分な睡眠を確保することは、ストレスの緩和になります。ストレスがたまっていると胃腸の機能低下につながり、鉄分の吸収が悪くなるのです。

また、適度な運動を取り入れることでストレス解消になるだけでなく、新陳代謝を促し赤血球の生成が促進されます。

さらに、腸内環境を整えることで消化と吸収の機能が向上し、鉄分だけでなくほかの栄養素も効率良く利用できます。そのためには野菜や果物、発酵食品を摂取することが重要です。善玉菌が豊富な腸内環境を保つことで、健康的な体作りにつながります。

全体の栄養バランスも考える

鉄分を含む食材を取り入れることも大事ですが、効率的に摂取するためには、全体の栄養バランスを考えることも大切です。さまざまなビタミンやミネラル、たんぱく質が含まれた食事を心がけることで、鉄分の吸収や利用効率も良くなります。特にビタミンCやビタミンB群は、鉄分の代謝を支える働きがあります。

このような理由から、さまざまな栄養素を摂取することが大切です。具体的には「主食(ごはん)・主菜(肉や魚中心のおかず)・副菜(野菜のおかず)・汁物」が摂れる定食スタイルが適しています。

ただし、毎日おかずを用意するのは大変ですので、常備菜としてひじきの煮物や小松菜のおひたしなどを作っておくと便利です。例に挙げたようなシンプルかつ鉄分を含むおかずはアレンジもしやすく、飽きにくいというメリットがあります。

サプリメントを活用する

ここまで4つの鉄分補給のポイントを紹介してきましたが、忙しい日々を過ごす方にとって難しいと感じることもあるでしょう。そんなときは、サプリメントを活用すると、食事だけで補えない鉄分を効果的に摂取できます。

4. 鉄分を摂る際に気をつけるべきこと

鉄分を効率良く摂るポイントと合わせて覚えておいてほしいのが、鉄分の吸収を阻害すると言われている食品があること。「タンニン」「リン」「フィチン酸」「食物繊維」は鉄分の吸収を阻害するため、これらを含む食品を過剰摂取しないよう注意が必要です。

| 栄養素 | 代表的な食品 |

| タンニン |

|

| リン |

|

| フィチン酸 |

|

| 食物繊維 |

|

■タンニン

タンニンはコーヒーや緑茶、ワインなどに含まれる成分です。ポリフェノールの一種で、抗酸化作用を持つことから、生活習慣病の予防や老化予防に役立つといわれています。ただし、鉄分の吸収を阻害する働きがあるため、これらの飲み物は食事中ではなく、食後に楽しむようにしましょう。食事中は水や麦茶などがおすすめです。

■フィチン酸

フィチン酸とはビタミンBの一種で、抗酸化作用があります。玄米やとうもろこし、ごまなどの穀類に多く含まれているのですが、鉄分の排出を促す働きがあるため、注意が必要です。鉄分を効率良く摂取したい場合は、主食を玄米から白米に変えるか、玄米を食べる頻度を少なくするとよいでしょう。

■リン

リンは歯や骨の維持に必要な栄養素ですが、摂取量が多くなりすぎると鉄分の吸収を阻害することが分かっています。リン酸ナトリウムや、リン酸塩などの食品添加物はインスタント食品や加工食品に使用されているため、これらを食べる機会が多い方は注意が必要です。

■食物繊維

食物繊維は野菜や果物、穀類、豆類など、多くの植物性食品に含まれており、不溶性食物繊維(ごぼうやきのこに多く含まれる)と水溶性食物繊維(海藻や果物などに多く含まれる)にわけられます。そのうち、不溶性食物繊維は非ヘム鉄の吸収率を下げてしまいます。ただし、一般的な食事の範囲であれば、心配する必要はありません。むしろ、食物繊維不足による腸内環境の乱れの方が問題となるため、控えすぎないようにしましょう

5. まとめ

鉄分は健康な毎日を過ごすために欠かせない栄養素ですが、多くの成人女性が不足している状態です。鉄分不足を解消するには、鉄分の多いレバーや赤身肉などの食品を積極的に取り入れてみましょう。非ヘム鉄を含む大豆製品や緑黄色野菜などを食べる際は、ビタミンCやクエン酸、たんぱく質を含む食品と組み合わせると、吸収率が良くなります。

また、非ヘム鉄を摂取する際は、食べ合わせによっては鉄分の吸収が阻害されます。コーヒーや緑茶は食後に飲む、玄米を食べる頻度を減らす、インスタント食品を食べすぎないことが大切です。食物繊維も鉄分の吸収を阻害しますが、健康食品などで過剰に食べすぎない限り気にしなくても良いでしょう。

健康的な毎日を過ごすためにも、ぜひ今回紹介した内容をできることから取り入れてみましょう。