乳酸菌とビフィズス菌の違いとは? 菌を増やす方法や上手にとれる方法を紹介

腸内環境を整えることで知られている乳酸菌とビフィズス菌。似たイメージのある2つの菌ですが、実は大きく異なることをご存じでしょうか? この記事では、乳酸菌とビフィズス菌の違いや菌を増やしたときのメリット、菌を上手にとるポイントをご紹介します。

1. 乳酸菌とビフィズス菌は何が違うの?

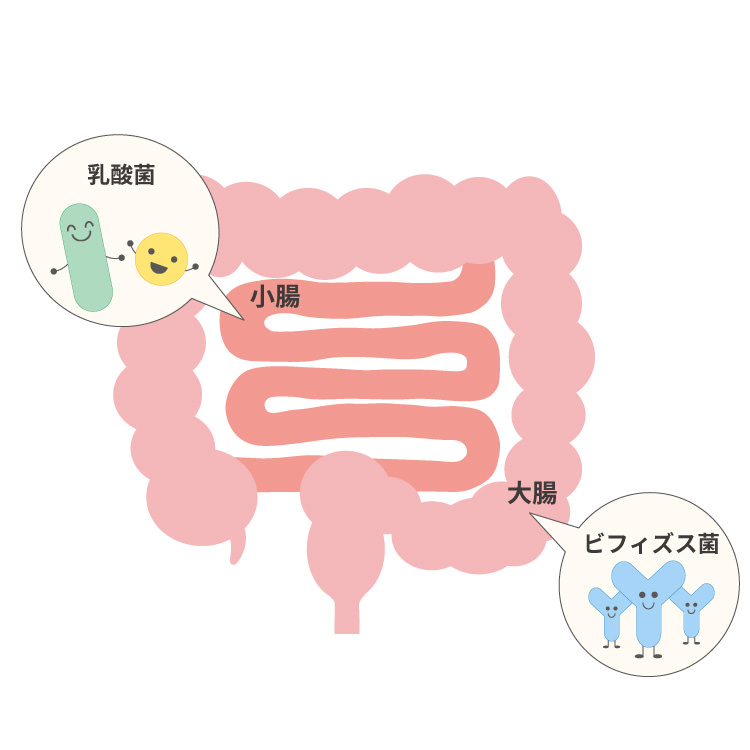

| 種類 | 乳酸菌 | ビフィズス菌 |

| 分類(※) | バチロータ門 | アクチノマイセトータ門 |

| 生育環境 | 主に小腸 | 主に大腸 |

| 主な代謝物 | 乳酸 | 乳酸と酢酸 |

| 主な作用 | 腸内環境を整える 免疫機能をサポート ほか |

腸内環境を整える おなかの脂肪を減らす ほか |

※分類の名称について:乳酸菌などを含む細菌には「門」という上位の分類群があり、それぞれの門に名前がついています。これは国際原核生物命名規約により世界共通の名称として定められています。

乳酸菌とビフィズス菌は、腸内で良い働きをする善玉菌でありながら、分類や生育環境などが異なる菌。そんな乳酸菌とビフィズス菌の違いについて解説します。

分類の違い

細菌の分類学上、腸内細菌は大きく4つに分けられます。分類の名称変更があった2021年以降は「バチロータ門」「アクチノマイセトータ門」「バクテロイドタ門」「シュードモナドータ門」の名前で分類されており、そのうち乳酸菌は「バチロータ門」、ビフィズス菌は「アクチノマイセトータ門」に属している菌です。これは人とクラゲくらい、まったく違う分類といえます。

生育環境の違い

乳酸菌の主な生育環境は「小腸」。酸素があっても生きられるため、多くが酸素のある小腸で活動しています。乳酸菌は人間の体内だけではなく、ヨーグルトやナチュラルチーズ、みそなどの発酵食品にも広く存在しています。これにより、私たちの日常生活においても非常に身近な存在となっています。

一方、ビフィズス菌の主な生育環境は「大腸」。ビフィズス菌は酸素がある場所では生きていけないため、酸素がほとんどない大腸で活動しています。大腸の善玉菌の中で、多くの割合を占めています。

主な代謝物・主な作用の違い

乳酸菌は代謝物として「乳酸」をつくるのが特徴。腸内細菌が多くいる大腸では、乳酸が腸内を弱酸性にすることで悪玉菌を抑え、腸内環境を整える働きをしています。腸の働きを活発にするため、便秘の予防・解消に作用。また、免疫機能の維持なども期待できます。近年では、免疫の司令塔に直接働きかけて免疫機能をサポートする「プラズマ乳酸菌」も話題です。

一方、ビフィズス菌は「乳酸」に加えて「酢酸」もつくるのが特徴。乳酸と酢酸が腸内を弱酸性にすることで悪玉菌を抑え、腸内環境を整える働きをしています。近年では、腸への作用だけではなく「おなかの脂肪を減らす」「記憶力の維持」など、さまざまな働きを持つビフィズス菌があることがわかってきました。

2. 乳酸菌とビフィズス菌を増やすメリット

腸にとって、乳酸菌とビフィズス菌はどちらも大事な善玉菌。善玉菌が増え腸内環境が整うとどのようなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

理想的な腸内環境をつくれる

腸内環境は、腸内細菌に左右されるもの。腸内細菌の9割がいる大腸では、「善玉菌:悪玉菌:日和見菌=2:1:7」の割合で存在している状態が理想的な腸内環境です。善玉菌は消化を助け、免疫機能をサポートし、悪玉菌の増殖を抑制する役割を果たします。一方、悪玉菌は腸内で有害物質を生成し、健康に悪影響を及ぼすことがあります。日和見菌(ひよりみきん)は、その名のとおり、善玉菌と悪玉菌のどちらか優勢なほうに加勢する性質を持っています。つまり、腸内環境が善玉菌優位であれば善玉菌の味方となり、悪玉菌が増えると悪玉菌に加勢するため、腸内環境のバランスを保つうえで重要な役割を担っています。

大腸の腸内環境のバランスを維持するためには、食物繊維や発酵食品を積極的に摂取し、善玉菌を増やすことが大切です。また、ストレスや不規則な生活習慣は悪玉菌を増やす原因となるため、適度な運動や十分な睡眠を心がけることも腸内環境を整えるために重要です。日和見菌の性質を理解し、善玉菌が優勢な状態を保つことで、腸内環境を理想的な状態に近づけることができます。

免疫力を維持し健康な体づくりを目指せる

免疫とは、ウイルスや細菌から体を守るシステムのこと。免疫細胞の約5割は小腸に、約2割は大腸に存在するため、乳酸菌・ビフィズス菌の働きは免疫にも影響を与えます。

主に小腸で働く乳酸菌は、小腸の免疫細胞を刺激。免疫機能を活発にさせる働きが期待できます。また、主に大腸で働くビフィズス菌の代謝物である短鎖脂肪酸(酢酸など)は免疫細胞を増やして免疫機能をサポートしたり、腸内環境を整えたりすることで免疫力維持に良い影響を与えると考えられています。

乳酸菌やビフィズス菌が機能し、免疫機能がきちんと働いていれば、ウイルスや細菌に負けない健康な体に。免疫機能の維持をサポートするプラズマ乳酸菌は、さまざまな研究が進んでいるので、ぜひ期待したいですね。

3. 乳酸菌とビフィズス菌を増やすには?

善玉菌である乳酸菌とビフィズス菌を増やすには、どのような食品をとるのがよいのでしょうか?ここでは、善玉菌そのものを含む食品や善玉菌の栄養となる食品などをご紹介します。

発酵食品をとる

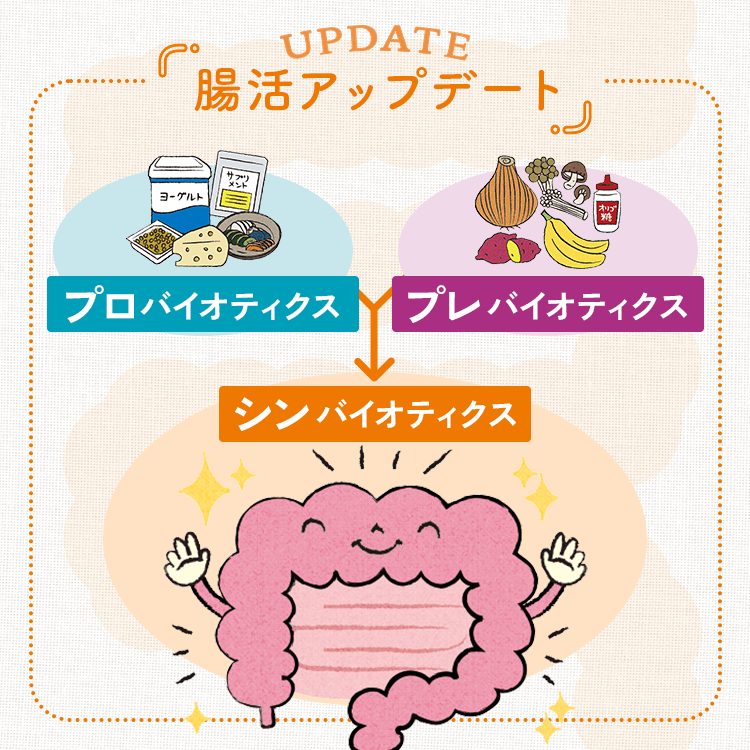

発酵食品は、「プロバイオティクス」という乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌そのものを含む食品。発酵食品を意識してとることで、腸内の善玉菌を増やすことができます。

■乳酸菌が含まれる発酵食品

ヨーグルト、ナチュラルチーズ、みそ、納豆、キムチ(乳酸菌が含まれているもの) など

■ビフィズス菌が含まれる発酵食品

ヨーグルト(ビフィズス菌入り) など

発酵食品をとるときは、さまざまな腸内細菌をとれるよう、同じ食品ばかりではなくいろんな種類の食品をとるようにしましょう。また、ビフィズス菌は一般の食品には含まれていないため、ビフィズス菌そのものをとりたいときは「ビフィズス菌入り」と書かれた食品を選んでください。食事からとった善玉菌は腸に残りにくいため、毎日補給することが大切です。

食物繊維をとる

食物繊維を多く含む食品は、「プレバイオティクス」という善玉菌の栄養となる食品。食物繊維の中でも、水溶性食物繊維を多く含む食品を意識してとることで、乳酸菌やビフィズス菌を増やしてくれます。同じく、プレバイオティクスである「オリゴ糖」を含む食品も合わせてとりたいところです。

■水溶性食物繊維を含む食品

海藻(昆布・わかめ)、大麦、なめこ、アボカド、オクラ など

■オリゴ糖を含む食品

オリゴ糖シロップ、はちみつ、バナナ、玉ねぎ、アスパラガス など

サプリメントをとる

善玉菌そのものを含む食品や善玉菌の栄養となる食品を摂取するのも良いですが、より手軽に乳酸菌やビフィズス菌を増やすなら、サプリメントで乳酸菌やビフィズス菌そのものをとるのがおすすめです。

人によって合う菌の種類が異なるもの。自分にぴったりの乳酸菌やビフィズス菌の種類を知るためにも、まずは2週間ほど続けてみてください。体調に変化を感じられなければ、別のサプリメントに変更して様子を見ていきましょう。

4. 乳酸菌とビフィズス菌を上手にとれる献立例

善玉菌そのものを含む食品と、善玉菌の栄養を含む食品は一緒にとるのがおすすめです。下記の献立例のように、発酵食品、食物繊維やオリゴ糖を含む食品をバランス良く組み合わせて、おいしく乳酸菌やビフィズス菌を増やしていきましょう。

■朝食

・主食+α:ごはん+キムチ納豆

[納豆に乳酸菌が含まれる]

・汁物:わかめと玉ねぎのみそ汁

[わかめに水溶性食物繊維(乳酸菌・ビフィズス菌の栄養)が含まれる]

■昼食

・主菜:サバのみそ煮

[みそに乳酸菌が含まれる]

・副菜:アボカドとナチュラルチーズのサラダ

[ナチュラルチーズに乳酸菌が含まれる]

■夕食

・主菜:鶏肉と玉ねぎのトマト煮

[玉ねぎにオリゴ糖(乳酸菌・ビフィズス菌の栄養)が含まれる]

・汁物:オクラとなめこのスープ

[オクラ・なめこに水溶性食物繊維(乳酸菌・ビフィズス菌の栄養)が含まれる]

■間食

・牛乳・乳製品/果物:ビフィズス菌入りヨーグルトのバナナのせ

[ビフィズス菌入りヨーグルトにビフィズス菌が含まれる]

5. まとめ

腸内の善玉菌である乳酸菌とビフィズス菌。生育環境や代謝物、菌をとる方法など異なる点が多くある一方で、腸内環境を整えるといった共通する作用もあります。善玉菌そのものを含む発酵食品や、善玉菌の栄養となる食物繊維などを上手に組み合わせながら、腸の環境を整えていきたいもの。善玉菌は腸で長く生きられないため、毎日継続してとることもポイントです。この記事を参考にしながら、日々の生活に腸活を取り入れてみてください。